在动荡的战争年代,个人的忠诚与民族气节常常显得尤为重要。许多人在面对敌人的威逼利诱时,展现了坚定不移的决心与信念,宁愿死也不愿屈服,始终保持着高贵的姿态。这类英雄事迹数不胜数,因此他们被尊崇为忠诚与爱国的楷模。在清朝康熙年间,三藩之乱期间,也有不少如铁骨铮铮的汉子,他们面对敌人的威胁从未考虑过投降,展现了难得的忠诚。其中,朱国治就是其中一位典型的人物。尽管他为国捐躯,最终被康熙赞誉为忠臣,但有些人却对这个评价提出了异议,认为康熙称他为忠臣实属夸大,事实上,朱国治不仅不配这个荣誉,反而是个权谋诡计的奸佞小人。

结局悲惨

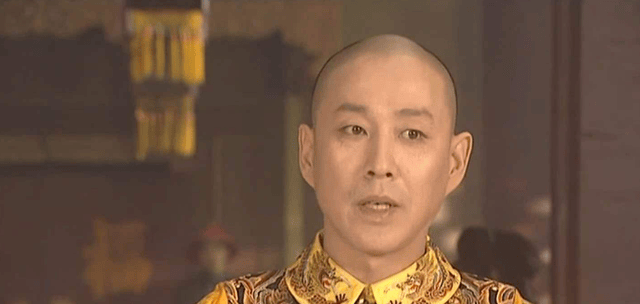

康熙帝在成功铲除鳌拜之后,终于得以亲政并逐步掌握权力。随着清朝在中原地区的稳定,过去设立的藩王制度逐渐显得冗余。在清军入关时,许多藩王为朝廷立下赫赫战功,朝廷因此奖励他们,允许他们镇守一方,成为地方最高领导,并且可以统领一支军队。实际上,清朝还希望通过这些藩王如吴三桂、尚可喜和耿精忠等,来巩固在中原的统治,并应对入关后的局势不稳。而在边远少数民族地区,由于难以直接管理,便交给他们来镇守。

吴三桂等人驻守云南、广东和福建,起到了威慑作用,使得这些容易发生动乱的地区相对平静。然而,随着清朝政权的逐步巩固,三藩的潜在威胁日益显现,特别是吴三桂,他的军队训练有素,战力强悍,若他反叛,清朝的根基恐怕会再次动摇。康熙意识到,如果让吴三桂继续壮大,将来必定更加难以对付,因此下令削弱藩王的权力。尚可喜和耿精忠支持削藩,唯有吴三桂始终不肯接受,表面上他答应会服从圣旨,但实际上一直希望能够保留自己的权力。康熙很清楚吴三桂的心思,他认为吴三桂与朝廷的矛盾难以化解,即便不撤藩,他也会反叛,只是早晚的问题。

为了推动撤藩的计划,康熙没有理会吴三桂的请求,反而派遣专使迅速进入云南,开始执行撤藩计划。吴三桂被逼急了,决定起兵反抗。而朱国治当时是云南的巡抚,他深知吴三桂的军事力量强大,害怕朝廷措手不及,便向朝廷提出提前防备的建议,增设驿堡,加强防卫。果然,吴三桂很快就在关隘起事。

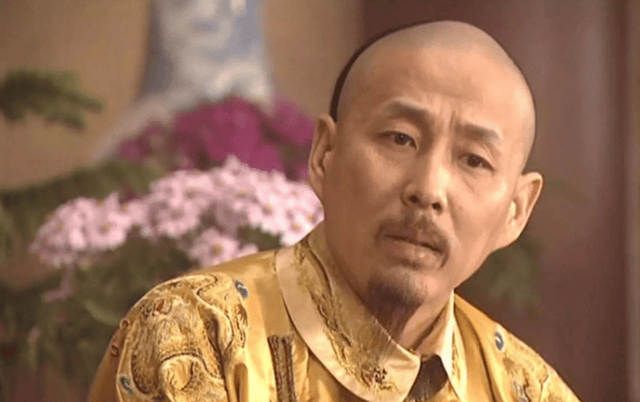

刚开始,吴三桂并未立刻对政府官员采取暴力,而是采取了招降策略,试图拉拢朱国治、李兴元等官员。然而,朱国治坚决反对,与吴三桂产生了激烈冲突。他毫不退让,甚至大骂吴三桂为反贼。吴三桂被激怒,立即命令将朱国治拖出去,当场将他杀害,肆意开膛破肚,以此震慑其他人。朱国治宁死不屈,最终获得康熙的极高评价,被称为忠臣,并追封为户部右侍郎。他的儿子进入国子监,雍正帝时更将其列入昭忠祠。然而,民众对于朱国治的评价却截然不同,许多人认为他并不配被视作忠臣,反而是一个恶名昭著的小人。

始作俑者

朱国治并非如康熙所认为的那样是一个真正的忠臣,相反,他的政绩中充满了许多罪行。在清朝历史上,有两桩大案与他关系密切,其中之一便是“江南奏销案”,而另一桩则是“哭庙案”。这两件案件虽然在民间鲜为人知,但却是朱国治肆意作为的铁证。

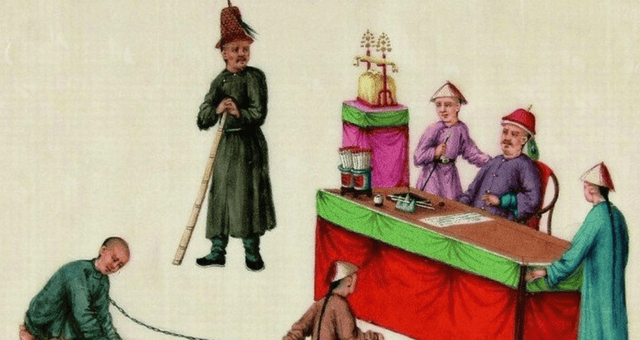

江南奏销案的根本问题在于,清朝刚入关时,江南地区的乡绅与土豪长期拖欠税款,给朝廷带来了巨大的财政困扰。为了彻底解决这一问题,顺治帝曾发布圣旨,要求户部督促各地官员采取措施。然而,江南乡绅的势力庞大,许多人根本不服从清朝统治,单凭一纸圣旨并不能改变现状。直到康熙继位后,才通过更为严厉的圣旨来逼迫地方官员行动。这时,江南的乡绅开始强烈反抗。朱国治作为江宁巡抚,负责监督执行这一任务。他为了完成任务,不择手段,甚至利用圣旨中的漏洞,抓住任何与欠税有关的事项加以问责,导致无辜者受到牵连。甚至有一位进士,仅仅因为欠了一点微不足道的税款就被开除。朱国治的这种行为激起了民间的强烈不满,最终牵连了1.3万人,整个江南都充斥着愤怒的声音。

杀人凶手

“哭庙案”则更加可悲,任维初是吴县的新任县令,利用职务之便贪污敛财,甚至在征税过程中与民众发生冲突,致使一名百姓死亡。此事引起了当地民众的强烈愤慨,许多才子纷纷撰文控诉任维初的不法行为,要求惩治他。朱国治作为江宁巡抚,非但没有依法惩处任维初,反而包庇他,还将那些写文章控诉的才子们一网打尽。金圣叹等人参与了这场抗议活动,并在哭灵场上公开抗议朱国治的腐败。朱国治将他们一一逮捕,并在审讯过程中对金圣叹等人进行严刑逼供。金圣叹始终保持高洁,不肯低头,甚至在审讯中大声喊出前朝皇帝的名号,最终遭到处决,其他十七位秀才也被一并杀害。金圣叹的冤屈至今成为历史的遗憾,而这一切的背后,正是朱国治的所作所为。

朱国治的行为与真正的忠臣形象截然相反。虽然他在面对吴三桂时表现出英勇和忠诚,但他在民众和历史上的形象早已被破坏。他不仅中饱私囊、陷害忠良,甚至连自己在历史上的“忠臣”标签,也因其阴谋与暴行被彻底抹去。康熙或许错看了这个人,称他为忠臣,实在是误将一个小人当作了英雄。