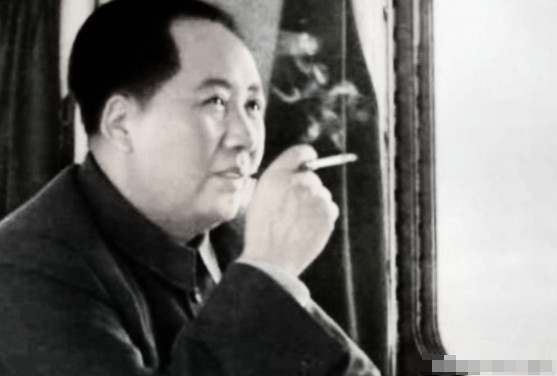

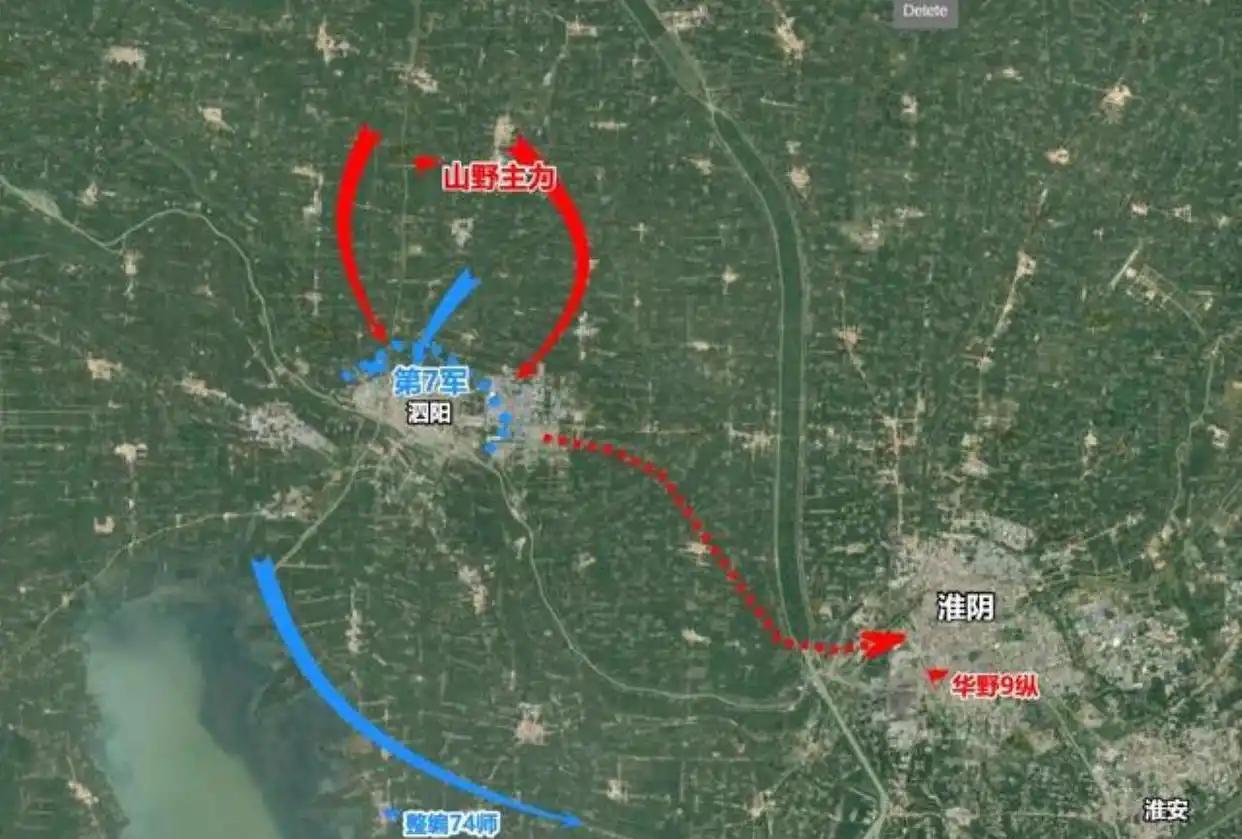

1974年,陈毅夫人张茜病重弥留之际,盯着三个儿子只说了一句话:“妹妹不出嫁,你们谁也别分家!”一句话震住全场,也彻底改变了陈家兄妹此后几十年的命运。 后来,哥哥们信守了这个承诺。在小妹陈珊珊学成归国、觅得良缘后,三个哥哥凑钱为她办了一场简朴而温馨的婚礼,让她在父母双亲缺席的人生重要时刻,依然感受到了家的完整与兄长的庇护。 这个以母爱为名的不分家约定,最终以妹妹的幸福为圆满的结局,成为了陈家家风最生动的一幕。 要读懂这句遗言背后的深情与分量,就必须走进张茜的世界,一个被元帅夫人光环笼罩,却拥有独立、强大灵魂的女性世界。 三十多年前,在皖南新四军的战地服务团里,那个叫张茜的年轻姑娘原名掌珠,小字春兰,是个才华横溢的文艺青年。 她热爱戏剧,喜欢写作,是舞台上闪闪发光的主角。1940年,她与时任新四军一支队司令员的陈毅喜结连理。为了丈夫的事业,她第一次放下了挚爱的舞台,从台前转向幕后,默默支持。 在子女教育上,张茜和陈毅有着一种近乎严苛的默契。他们从不允许孩子们享受任何特权。孩子们上学,无论是风霜雨雪,都是自己骑自行车,从没坐过父亲的专车。 有一次,儿子陈昊苏考上了中国科技大学,入学报到时,别的干部子弟都有小汽车送到校门口,唯独他,是自己背着行李、挤着公交车去的。 到了学校,因为铺盖卷太大,费了好大劲才从车窗塞出去。这些看似不近人情的规矩,早早地在孩子们心里刻下了普通人的身份烙印,让他们懂得,父辈的功勋是父辈的,自己的路必须自己走。 这种对独立的强调,也贯穿了张茜自己的人生。新中国成立后,她终于有了静心学习的机会,凭着惊人的毅力自学俄语,并以耿星为笔名翻译出版了多部苏联文学作品,在文学翻译领域崭露头角,眼看着儿时的文学梦就要照进现实。然而,命运再次让她面临抉择。 上世纪50年代末,新中国外交事业急需打开新局面,夫人外交被提上日程。陈毅出任外长后,自然希望妻子能助他一臂之力。 可对张茜而言,这意味着要第二次放弃自己刚刚起步、充满热忱的事业。她不甘心只做外长夫人,她想拥有自己独立的事业。陈毅理解她的苦闷,却也知道国家需要。 最终,还是邓颖超大姐亲自出面,将这次转行定义为一项必须完成的任务,张茜才以大局为重,收起了心爱的俄语词典。 她没有抱怨,而是以极高的标准要求自己,从零开始学习英语,恶补中国古典文学,钻研各国历史文化。 她知道自己代表的不仅仅是陈毅的夫人,更是新中国的女性形象。很快,她就在外交舞台上绽放出了独特的光芒。 1962年,印尼总统夫人哈蒂尼访华,在欢迎宴会上,张茜一袭金色旗袍,在灯光下变幻出紫色的光晕,其优雅风华,连邓小平同志都赞不绝口。 更令人称道的是,在游览颐和园时,她即兴将印尼民歌《哎哟妈妈》填上新词,一首《哎哟兄弟》唱出了中印两国人民的心声,瞬间拉近了两国的情感距离。这种才情与智慧,绝非一日之功,而是她深厚文化底蕴的自然流露。 然而,绚烂的外交生涯背后,是无尽的付出与牺牲。陈毅元帅遭受批判,她就默默陪伴,独自扛起所有家务,成了丈夫最坚实的精神支柱。 1972年,陈毅元帅逝世,对张茜的打击是致命的。追悼会上,主席亲临现场,拉着她的手说:“陈毅是个好同志。”这句肯定,给了悲痛中的张茜巨大的慰藉。 处理完丈夫的后事,她做出了一个惊人的决定,整理出版《陈毅诗词选集》。此时的她,已被确诊为肺癌晚期。医生和家人都劝她静心休养,但她却选择了与死神赛跑。 在生命的最后两年里,她拖着病体,伏案查阅大量典故史料,逐字逐句地校对诗稿。女儿陈珊珊从国外回来探亲,看到母亲常常独自凝望父亲的遗像,仿佛在用这种方式与爱人对话,汲取力量。 她用生命最后的光和热,完成了对丈夫最深沉的爱与纪念。当诗稿终于整理完毕,她的生命也即将燃尽。 在那个最后的时刻,她心中所有的不舍、牵挂与担忧,最终凝聚成了那句嘱托。她知道,三个儿子已经长大成人,能够独当一面,唯有远方的小女儿是她心头最柔软的牵挂。 她害怕自己走后,这个家会散,女儿会孤单。所以,她用这样一种近乎强制的方式,将兄妹四人的命运再次紧紧系在一起。