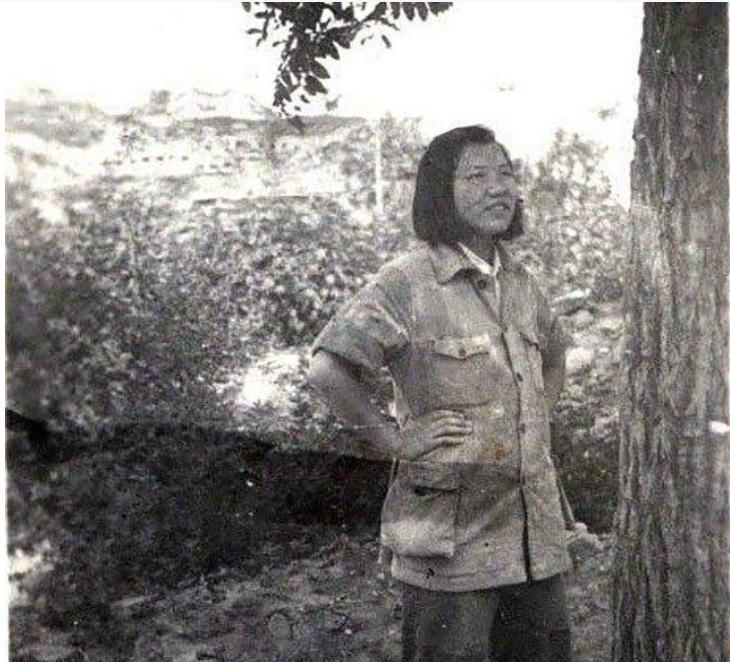

45年毛远志去看伯伯时,表示想走后门,毛主席:这样的后门我支持 “伯伯,我有件事想求您。”——1945年10月13日傍晚,曾家岩五号的小院里,毛远志站在灯影下,语气夹着几分忐忑。毛主席放下茶杯,示意她坐,微笑道:“什么事,说说看嘛。”这一句开场,是侄女专程从延安赶来重庆后憋在心里的请求,也为后来那句“这样的后门我支持”埋下伏笔。 当时的重庆谈判正处在神经紧绷的阶段。外有蒋介石频频试探,内有各方记者围堵,谁也不知道明天会出什么岔子。毛远志一路风尘,和恋人曹全夫、毛泽民的老战友余建新结伴同行,本就是想探望伯伯的安危,却没想到心底另一个小小的愿望也被推到了台前——替曹全夫求一纸调令,随东北挺进部队出发。 说起曹全夫,得回到四年前。1941年的延安保育院病房,曹全夫因战伤静养,毛远志因顽固性头痛住院。两人最初只是交换读书笔记,不经意间发现同岁、同在1938年奔赴延安,还同样喜欢辩证法里的那点“轴心”。曹全夫会打太极,手势舒缓,一招一式像在空气里写字;毛远志在旁边数拍,笑声朗朗。日久生情,树上麻雀都看得明白。 恋爱容易,报喜难。毛泽民的音讯自1940年以后便断了,毛远志惦念父亲,一直不敢轻率提婚事。直到这一趟重庆,她想着:父亲若不在,就让伯伯来把关。没想到吃饭时余建新随口拿出一张旧照片,问“泽民现在何处”,毛主席脸色一沉,才有了那句“他已经牺牲了”。屋里气氛骤冷,扣肉的香味都淡了。毛远志强忍泪水跑到院子里,哭得肩膀发抖。 夜深,毛远志再进窑洞,眼眶红肿却声音平静:“伯伯,我能挺住。”毛主席握着她的手没说话,只把烟头摁灭,长叹一声。第二天,侄女鼓起勇气提出那件“走后门”的事:曹全夫想跟随主力转战东北,可人事关系在太行山总部,一时难调。她希望伯伯出面点一点名。 在延安时,谁都知道毛主席对裙带风、近亲照顾最是敏感。可他听完缘由,眉毛舒展开来,笑得爽朗:“这后门我支持。不过,到了东北,你们可得自力更生,别让人说毛家的孩子搞特殊。”两句轻轻的嘱托,比任何正式公文都来得掷地有声。 几天后,毛远志、曹全夫回到驻地,写了一封长信。感谢伯伯的成全,也顺带请示婚事。毛主席批示很干脆:同意!他还托叶子龙找来自己那匹老马,当贺礼。此马跟随主人南北奔波好些年,膝关节已有陈伤,但性子驯良,正适合新人代步。那一年冬天,延河岸边升起了一场简朴婚宴,主婚人远在千里之外,却用一匹老马、一件皮大衣把祝福送到。 时间轴稍稍往前拨。1938年3月,15岁的毛远志刚到延安,文化底子薄得很,连毛主席随手写的“自力更生”五个字都认不全。毛主席干脆安排她进鲁迅小学补课。那会儿她是班里年纪最大却成绩最弱的学生,只好节假日也留校啃书本。后来进入军委二局做机要,又因熬夜落下偏头痛,这才有了去医院、遇见曹全夫的后续。延安的生活清苦,却也是她人生的加速器:半年识字,三年入党,所有进步都带着一种“我要给伯伯看”的倔强。 再把镜头拉回解放区。1948年春,党中央暂住阜平城南庄。一个下午,毛主席坐在院子里的木凳上补鞋,布面已补了又补,脚趾还顽皮地露出来。曹全夫忍不住劝:“主席,该换新鞋了。”毛主席摆手:“旧鞋合脚。”他侧头见毛远志穿着补丁连补丁的灰棉衣,笑得像个顽童:“你也学会打补丁咯?”这场家常式寒暄,在战事焦灼的年代里显得格外温暖。 1949年香山时期,毛远志身体差,怕冷。毛主席把自己那件旧棉衣塞给她,还关心地问:“江西远不远?到了南方,莫忘老区的乡亲。”言语不多,却句句都是挂念。也正因如此,她和曹全夫很少贸然来京探望,总怕给伯伯添一份分心。直到1963年12月26日,毛主席七十寿辰,他亲自点名要毛远志到场。侄女推门而入,老人高兴得像回到韶山少年时,握着她的手连声问病情、问近况。摄影师按下快门,留下了那张难得的合影。 纵观这条时间链,一个细节常常被人忽略:毛主席并没有因为是至亲就给予任何物质特权,反倒反复叮嘱“别搞特殊”;而毛远志也的确做到,在东北、江西、贵州的岗位上,该下乡就下乡,该蹲点就蹲点,从不提前坐吉普,更没拿伯伯的名字去打通关节。两人之间,守着一种近乎苛刻的“约法”,却也正因如此,那句“这样的后门我支持”才显得分量十足——它不是偏袒,而是鼓励青年到最艰苦的地方去闯。 如果一定要给这段往事找一个注脚,我更愿意用一句当年流传在军中的玩笑:“组织给你后门,群众给你前门,关键看你往哪儿走。”毛远志与曹全夫选择了把“后门”当成新的出发点,他们在林海雪原写电报、在深山老林架电话,日子硬,却踏实。若干年后回头再看,那一纸调令也好,那匹老马也罢,不过是伯伯送给侄女的一句期望——去吧,天地那么大,别怕摔跤。