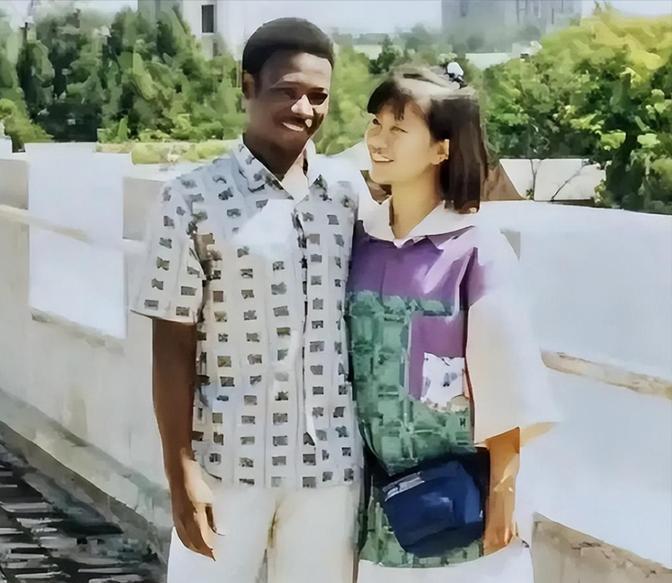

1996 年,清华才女王丽红不顾旁人反对,坚决嫁给了一个非洲小伙。可 20 年后,她再回中国时,亲友们发现,她的生活竟这么精彩。 1996年,清华大学一位才女做出了令人震惊的决定。她顶着亲友的反对,毅然嫁给了一名非洲留学生,放弃了国内的优渥前景,远赴异乡。20年后,她重返中国,带着不平凡的经历归来,亲友们发现她的生活精彩得超乎想象。这究竟是怎样的选择,又带来了怎样的人生? 王丽红出生于1968年的北京,父母是普通工人,家境平凡却重视教育。她从小成绩优异,1986年考入清华大学,成为校园里的佼佼者。在清华,她不仅学业出众,还因气质独特备受关注。大学毕业后,她继续攻读硕士学位,展现了对学术的执着追求。 1992年,王丽红在清华的一次国际文化交流活动中结识了来自乌干达的留学生苏拉·鲁扬子。苏拉高大健硕,中文流利,两人因共同兴趣迅速熟络。从校园偶遇到频繁交流,他们的感情逐渐升温,最终发展为恋情。这段恋情在当时并不常见,周围的同学议论纷纷,有人好奇,有人质疑。 当王丽红将恋情告知家人时,遭到了强烈反对。父母担心非洲的生活条件艰苦,觉得女儿的选择过于冒险。然而,她态度坚定,认为爱情值得追求。1993年,她与苏拉在简单仪式中结为夫妻。1996年,苏拉需返回乌干达继承家族事务,王丽红选择放弃北京的稳定生活,随丈夫前往非洲。 1996年,王丽红抵达乌干达,开始了全新生活。乌干达的乡村环境与北京截然不同,基础设施落后,生活条件简陋。家中没有电和自来水,日常用水需到井边挑取,烹饪靠柴火。她曾尝试用柴火做饭,却因不熟练弄得满屋烟尘,适应过程充满挑战。 文化差异也让她倍感压力。当地传统中女性地位较低,家族聚会时常有繁琐礼节,她需努力融入。语言不通是另一大障碍,她开始学习卢干达语,虽进展缓慢,但逐渐能与当地人简单交流。尽管生活不易,她始终保持耐心,慢慢适应了异乡节奏。 1997年,夫妻俩遭遇重大打击,他们的小儿子因疟疾去世。由于当地医疗资源匮乏,孩子未能得到及时救治。这件事让王丽红深受触动,也促使她思考如何为这片土地带来改变。 1998年,王丽红与苏拉决定在乌干达首都坎帕拉创办一所中文学校,取名“鲁扬子中学”。他们用积蓄租下场地,建起简陋教室,桌椅和黑板皆是从旧货市场购得。起初,招生困难重重,当地村民对学习中文的意义感到疑惑,许多家长更希望孩子务农而非读书。王丽红和苏拉挨家挨户宣传,承诺提供免费学习材料,逐步打动了一些家庭。 学校开办后,王丽红亲自设计课程,教授汉字、书法等内容,还引入中国文化元素。她采用本地教师培训模式,先培养一批骨干,再由他们教导更多学生。学校逐渐步入正轨,学生人数从最初的几十人增至数百人。办学过程中,她们还组织文化活动,如春节庆祝,让当地人感受到中国文化的魅力。 经过多年努力,“鲁扬子中学”成为乌干达知名的教育机构。教室得到翻新,配备了基本电力设施,教学质量稳步提升。学校培养的学生中,有的获得中国奖学金赴华留学,有的成为中乌交流的桥梁。王丽红的付出不仅改变了当地教育面貌,也促进了两国人民间的相互理解。 2021年,王丽红回北京探亲。亲友聚会上,她分享了在乌干达的经历,提到学校的成长和学生的成就。亲友们惊讶于她的坚持,也为她的贡献感到骄傲。她的三个孩子受她影响,也投身教育和公益事业,延续了她的理想。 “鲁扬子中学”如今在乌干达享有盛誉,每年培养大量中文人才。王由来已久。它还与中国的孔子学院合作,定期举办文化交流活动。王丽红因此被誉为“非洲孔子”,她的故事被中央电视台报道,引发广泛关注。她的经历展现了跨国婚姻与文化交流的可能性,也证明了个人努力能带来深远影响。 王丽红用20多年的坚守,书写了一段跨越国界的人生传奇。她的选择曾不被理解,却最终收获了精彩生活,也为中乌友谊增添了动人篇章。你是否也被她的故事打动?欢迎在评论区分享你的感想。