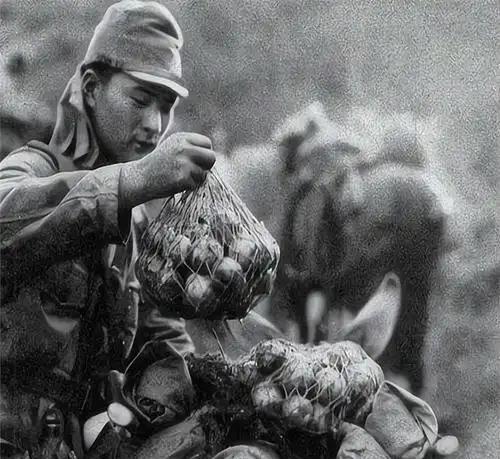

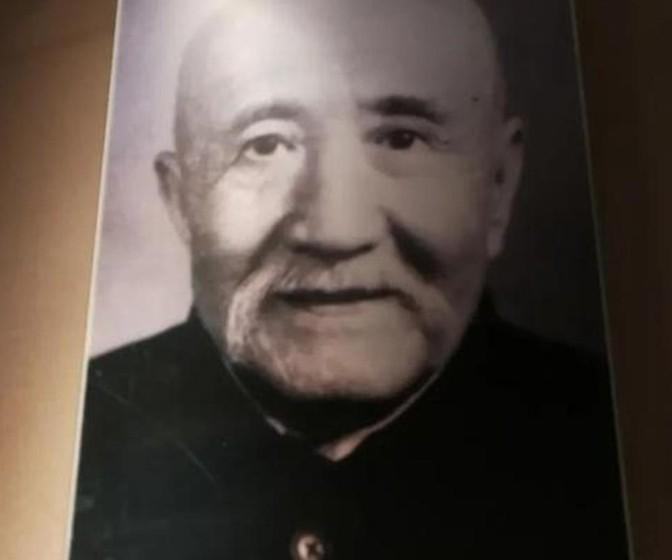

1992年,撒切尔夫人弓下腰,握着一位中国老人的手说:“感谢你当年救了7000多英国人的性命!”[凝视] 1992年春天,芝加哥卡尔登酒店迎来了一位特殊的访客,英国首相撒切尔夫人推迟原定行程,专程赶来会见一位93岁的中国老人刘放吾。 老人坐在轮椅上,撒切尔夫人俯身握住他的手,连声说着“谢谢”。这一幕被多家媒体记录下来,成为当年国际新闻的焦点。 很多人不知道,这次会面源于50年前的一场战役,1942年4月,缅甸仁安羌油田附近,7000多名英军被日军包围,断水断粮三天,形势危在旦夕。 当时担任中国远征军113团团长的刘放吾,率领不到1200人的部队前往救援。面对的是日军第33师团214、215联队共计约5000人的精锐部队。 4月18日深夜,刘放吾召集营连长开会,他在地图上画了三个圈:“正面佯攻吸引火力,左翼强渡宾河,右翼迂回包抄。记住,我们只有一次机会。” 第二天凌晨3点,战斗打响,113团第一营用轻重机枪对日军阵地进行火力压制,日军立即调集主力应战。就在此时,第三营从侧翼悄悄渡过宾河。 渡河的过程异常艰难,宾河虽不宽,但水流湍急。战士们用绳索连成人链,相互拉扯着前进。有十几名战士被急流冲走,消失在黑暗中。 成功渡河后,第三营直扑日军指挥部,日军完全没想到中国军队会从这个方向进攻,阵脚大乱。趁着混乱,被围英军开始突围。 战斗持续了38个小时,113团官兵伤亡202人,毙伤日军1200余人。更重要的是,他们成功救出了被围的7000多名英军,还有500多名美国传教士和记者。 获救的英军少校费兹帕特里克后来在回忆录中写道:“中国士兵把干粮分给我们,自己只吃野菜树皮。有个受伤的中国兵,肠子流了出来,他用布条缠住继续战斗,直到倒下。” 这场战役的意义远不止救人,仁安羌油田年产原油150万吨,是当时盟军在东南亚最重要的石油基地。如果落入日军手中,整个缅甸战局都会改变。 战役结束后,英军指挥官斯利姆中将亲自为刘放吾授勋,但由于战后政治格局的变化,这段历史逐渐被淡忘。刘放吾本人也很少提及往事。 转折出现在1988年,英国政府解密了一批二战档案,仁安羌战役的细节才重新浮出水面。英国《泰晤士报》用整版报道了这段历史,标题是“被遗忘的东方救星”。 消息传开后,当年获救的英军老兵纷纷寻找刘放吾,他们通过各种渠道,终于在美国找到了这位老人。原来刘放吾1949年后辗转到了台湾,后来移居美国。 1992年,撒切尔夫人访美期间得知此事,立即要求安排会面。她的父亲二战时曾在缅甸服役,对远征军的事迹早有耳闻。 会面那天,刘放吾穿着整齐的中山装,撒切尔夫人送给他一枚英国政府特制的纪念章,上面刻着“仁安羌英雄”。老人只是淡淡地说:“这是军人应该做的。” 这场战役改变了很多人的命运,获救的美国记者中,有一位叫杰克·贝尔登,他后来成为著名战地记者,写下了《中国震撼世界》一书。 获救的传教士中,有不少人战后选择留在中国,他们在各地建立医院和学校,其中最有名的是在重庆创办华西医院的加拿大医生启尔德。 刘放吾晚年住在加州圣地亚哥,他的家很简朴,客厅墙上挂着一幅仁安羌地图,那是他亲手画的。每天早上,他都会在地图前站一会儿。 老人的邻居是位美国退伍军人,两人经常一起散步。美国老兵问他打了多少仗,刘放吾说记不清了。“但我记得每一个牺牲的弟兄。” 1994年,刘放吾去世,享年95岁。按照他的遗愿,葬礼很简单。棺木上覆盖着中国国旗,旁边放着那枚英国纪念章。 葬礼那天,来了很多人,有当年获救英军的后代,有美国华人社团,还有几位专程从缅甸赶来的当地老人。他们说,村里至今还保留着中国军人墓地。 如今在仁安羌,当地政府建立了一座纪念碑,每年4月19日,都有人来献花。碑文用中英缅三种文字写着:“纪念1942年在此浴血奋战的中国远征军将士。” 真正的英雄往往很谦逊,他们不求回报,只是默默做着自己认为对的事。正如刘放吾说的:“不是我救了他们,是中国救了他们。” 今天,当我们享受和平生活时,不妨想想那些曾经守护过这片土地的人。 信源: “我的团长”刘放吾——湖南日报