写作即思考AI时代为何要自己写论文

在AI时代坚持自己写论文,到底有什么价值?

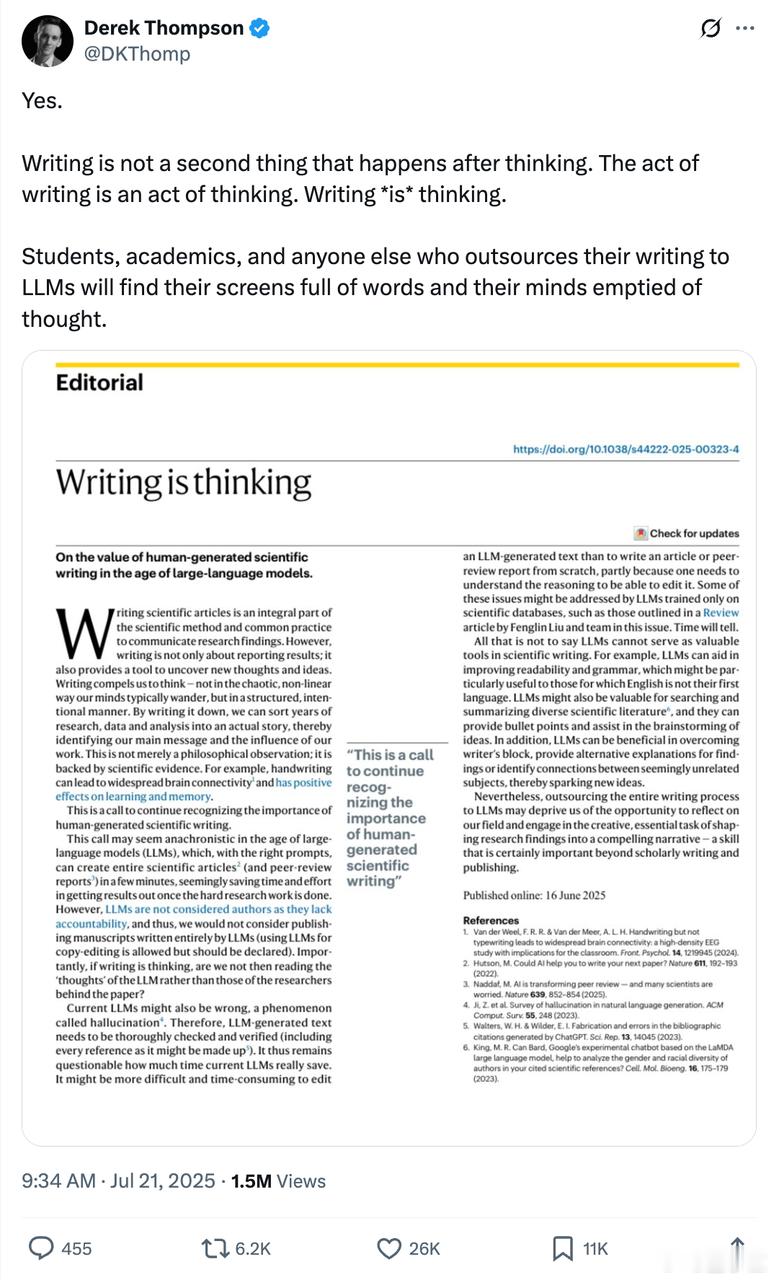

最近刷屏的一篇Nature社论小文,可能会给你带来一些启发。【图1】

它提出了一个简单但有力的观点:写作即思考。

我们常把写作看作科研的最后一步,用来呈现结果、发表论文。但其实,它本身就是研究的一部分,是通往深度思考和灵感发现的重要途径。

当我们将数据转化为文字时,大脑会进入一种有目的的思考状态,这种状态往往能帮助我们发现新的联系和洞见。

确实,现在的大模型越来越强,只需要轻轻输入提示词,就能生成整篇论文甚至审稿意见,仿佛省时省力又高效。

对于非英语母语的研究者来说,这种工具在润色语言、梳理文献、激发灵感方面也确实很有帮助。

但问题来了:当我们读一篇论文时,读到的究竟是谁的“思考”?是研究者本人,还是一个模型生成的语言拼贴?

写作的过程,其实就是梳理、理解、再创造的过程。

你把研究写下来,不只是为了汇报数据,更是在理清逻辑,提炼观点,甚至在这个过程中发现新的问题或灵感。

这种“结构化思考”的能力,是当前大模型所替代不了的。

如果你把整个写作过程都交给了AI,这种“外包”可能会让我们逐渐失去最宝贵的东西:通过写作反思研究、打磨观点、构建说服力叙事的能力。

而这种能力,远超越学术写作本身的意义。

原文可见: