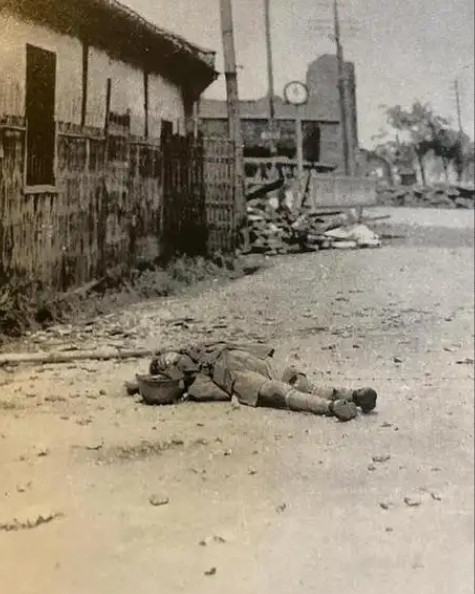

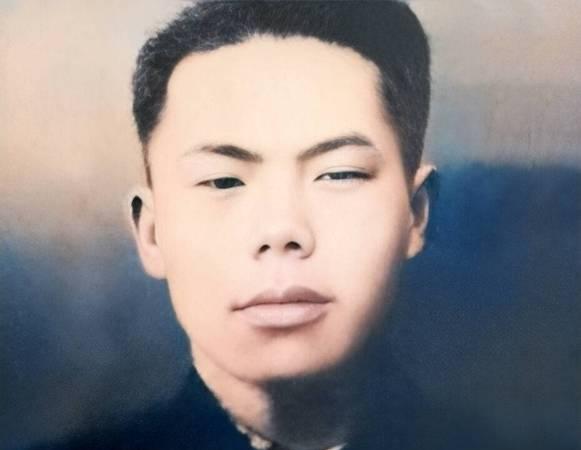

1992年,撒切尔夫人深深弯下腰去,握着一位中国老人的手说:“感谢你当年救了7000多英国人的性命!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年春天,美国芝加哥卡尔登酒店里,一位93岁的中国老人坐在轮椅上,满头银发,神情安静,他叫刘放吾,曾是中国远征军的一名团长。 这一天,英国前首相撒切尔夫人走进酒店,在众目注视之下,缓缓走到他面前,俯身紧紧握住他的手,她没有讲任何外交辞令,只是以极其庄重的姿态,向他表达了一份迟到五十年的谢意。 五十年前,战火燃烧在缅甸密林,1942年,日本发动全面进攻,准备切断盟军在亚洲的能源和补给线,仁安羌,这个原本寂静的缅甸小镇,因为油田而成了兵家必争之地。 此地控制着整个东南亚的主要燃料来源,一旦被日军控制,不仅英美的战线会崩溃,中国的国际援助通道也将断绝。 当时,驻守仁安羌的是英缅军第一师和装甲部队,总人数约七千人,他们被日军第33师团两支联队合围,断水断粮,无法撤退。 日军在地形有利的情况下,建立了三面包围圈,由于物资短缺,英军无法展开有效反击,陷入被动,数次突围均未成功,他们发出紧急电报,向盟友求援。 远在另一边的中国远征军第66军新编第38师,接到救援命令,师长孙立人将任务交给了113团。 刘放吾是该团团长,湖南人,出身普通农家,黄埔第六期毕业,历经多场抗战,那时他手下兵力仅1100余人,远远少于敌人,但命令已下,他带队启程,昼夜兼程赶往仁安羌。 4月17日夜间,113团行至宾河北岸,日军在南岸布防严密,河面水浅但开阔,机枪火力交叉覆盖,部队在夜色中匍匐前进,用身体当掩体,穿过敌人火网。 翌日清晨,113团发起攻击,首先清除北岸守军,随后强渡宾河,士兵举枪过水,贴水而行,有人中弹倒下,但其余人继续推进,等他们冲到南岸,几乎与敌人展开肉搏。 战斗持续三天三夜,113团将士昼夜奋战,几次弹药告急,甚至用刺刀、枪托作战,在英军被困的油库区,火油泄漏起火,四处火光冲天,中国士兵穿越火海,不顾死伤,只为打开包围缺口。 前线指挥的刘放吾多次亲自勘察地形,调配兵力,指挥进攻,他的作战方式不是硬拼,而是利用地形,以快打慢,以突制敌,最终,部队突破日军防线,直插英军阵地外围。 英军终于得以突围,七千余人,包括数百辆装甲车以及数百名英美籍传教士、记者,一起被中国军队掩护撤离。 当时所有美英被救人员均由113团护送转移,过程中并未发生人员损失,这次行动被英国媒体称为“东方的敦刻尔克”,而在中国军史上,则是自甲午战争以来,少有的境外大捷。 战斗结束后,刘放吾并未留下,他带着部队继续投入缅北战事,战争结束后,他随部回国,因政治原因未被表彰,反被打入冷宫,他在台湾以卖煤球为生,被人称作“煤球将军”。 一名骗子林彦章冒名顶替他,向英方谎称自己是仁安羌战役的指挥官,混入上流社会二十年,直到1963年,媒体调查揭露其身份伪造,才还原刘放吾的真实功绩。 战后的几十年里,刘放吾的生活十分清贫,他从未主动对外提及自己的战功,也未向任何政府请求认定。 直到1992年,英国一位退役将军在撰写战争纪念文稿时重新查阅仁安羌相关档案,确认了113团和刘放吾的指挥记录,撒切尔夫人得知此事,亲赴芝加哥会见他,并邀请美方协助联系,才终于见到这位老将军。 这一年,刘放吾已93岁高龄,行走困难,只能依靠轮椅,面对当年大英帝国的首脑,他神情平静,神态安然。 在他眼中,这场救援只是战争中的一场战斗,并无什么特殊,他始终认为,那些在缅甸丛林里倒下的战士才是真正的英雄。 晚年刘放吾移居美国,在洛杉矶度过余生,他的儿女回忆,父亲一生不曾炫耀功绩,直到生命最后几年,才将尘封的勋章交给后人保存,他去世前说得最多的一句话是:“这一仗,值了。” 这场迟来的致敬,虽不喧嚣,却如历史的回音,清晰而沉重,对于一个国家的记忆来说,真正的正义,不在热闹中,而在不被遗忘里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:“我的团长”刘放吾——湖南日报 撒切尔夫人致谢“英国人救星”中国抗日老将——新华网