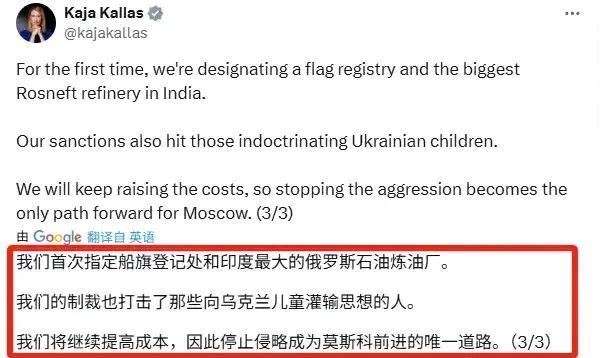

中才方取消欧盟政客制裁,欧方沉默短短三天,决定拉黑10个中国机构。19日《观察者网》报道,欧盟在当日通过了对俄罗斯的第18轮制裁方案,其中新增向俄方提供供应的26个实体中,赫然有7个来自中国大陆,3个来自香港,其中还包括我国的2家金融机构。禁止重启北溪管道,把石油价格上限调低。要知道4年前,因为传播谎言和虚假信息,干涉我国内部事务,包括欧议员彼蒂科菲尔在内的10人被制裁,他们本人及家属不能进入我国内地,及澳门、香港等地区。 短短三日,国际舞台上演了一幕令人瞠目的外交“反转剧”。当中方基于改善关系的考量,宣布解除对部分欧盟政客的交往限制后,欧盟非但未投桃报李,反而在其对俄第18轮制裁方案中,“拉黑”了7家中国大陆实体及3家香港实体,其中更赫然包含两家中国金融机构。这记“反咬一口”的操作,瞬间冻结了本可缓和的气氛,迫使国际关系观察者不得不严肃思考:欧盟此举,究竟意欲何为? 从欧盟官方叙事出发,制裁中国实体旨在切断所谓“向俄提供支持”的供应链。然而细察其内在逻辑,矛盾重重。 其一,制裁名单的“模糊精确性”。欧盟指控这些实体涉及“敏感物资”转移,却未提供任何公开证据链或具体违规行为的细节。这种基于“关联风险”而非实证的制裁逻辑,其公正性与合法性备受质疑,无形中侵蚀了国际经贸规则体系的根基。 其二,“次级制裁”的潘多拉魔盒。欧盟此次行动,本质上是对中国境内实体实施“次级制裁”——惩罚其与第三国(俄罗斯)的正常贸易。这无疑是对国际法公认的“域外管辖”原则的粗暴践踏,其危险先例一旦开启,全球供应链恐将陷入人人自危的“制裁寒蝉效应”。 更值得玩味的是,欧盟对华制裁与其自身能源政策形成了辛辣的互文。在第18轮制裁中,欧盟同步宣布两项关键措施:永久性禁止重启“北溪”管道,并进一步压低俄罗斯石油出口价格上限。此举意在扼杀俄能源收入,却全然无视一个基本事实——欧盟自身仍严重依赖替代性能源供应(包括液化天然气等)。制裁中国实体与自断能源后路并行不悖,凸显其战略选择的巨大代价与内在张力。 欧盟看似主动出击,实则深陷多重结构性困境,制裁中国实体更像是其战略焦虑的集中投射。 能源安全的脆弱性:切断“北溪”管道并压低俄油价格,表面是制裁升级,实则暴露了欧盟在能源转型期难以承受的脆弱性。俄罗斯能源供应缺口无法迅速填补,推高通胀、削弱工业竞争力已成定局。制裁中国供应链,可能进一步扰乱关键商品(如高效能芯片、无人机零部件)的输入,无异于雪上加霜。 战略自主的迷失:欧盟在俄乌问题上的立场深受跨大西洋同盟关系裹挟。此次将矛头指向中国实体,被广泛解读为迎合盟友压力、展现“西方团结”的姿态。然而,以牺牲自身经济利益和独立外交空间为代价,凸显了其“战略自主”口号与现实行动之间的巨大鸿沟。 经济理性的让位:制裁中国金融机构,标志着欧盟经济政策的“安全化”已走向极端。金融机构作为全球贸易血脉的关键节点,对其制裁的冲击波远超个别企业。此举虽可能短期内满足政治叙事需要,却严重损害了欧洲银行与亚洲,特别是中国这一核心市场的互联互通。当经济理性持续让位于地缘政治考量的冲动,欧盟经济的长期健康恐将付出沉重代价。 欧盟此番操作,其效果绝非单纯遏制俄罗斯。更深层的影响,是加速了全球供应链的“信任解体”进程。当“关联即风险”成为制裁理由,任何国家与企业都将被迫重新审视高度互依的全球分工体系,被迫进行代价高昂的“去风险化”重组。这无疑将推高全球经济运行成本,最终反噬包括欧洲在内的所有参与者。 欧盟制裁名单落下的笔锋,不仅划伤了中欧关系,更深深刺向自身。在能源供应紧张、经济复苏乏力的阴云下,同时与俄罗斯能源“硬脱钩”并试图与中国关键产业链“选择性脱钩”,无异于在薄冰之上负重疾驰。当欧洲产业界因关键零部件短缺而再度减产,当家庭能源账单因制裁反噬而持续飙升,欧盟引以为豪的“规则力量”还能否安抚内部的质疑与不满? 欧盟的决策者们,正站在一个关键的历史岔路口:是继续在外部压力下,以牺牲经济根基为代价挥舞制裁大棒?还是重拾务实理性,在维护核心安全关切与保持全球供应链稳定之间寻求艰难平衡?这道选择题的答案,将深刻影响欧盟的未来地位,更将塑造全球化进程的下一章。