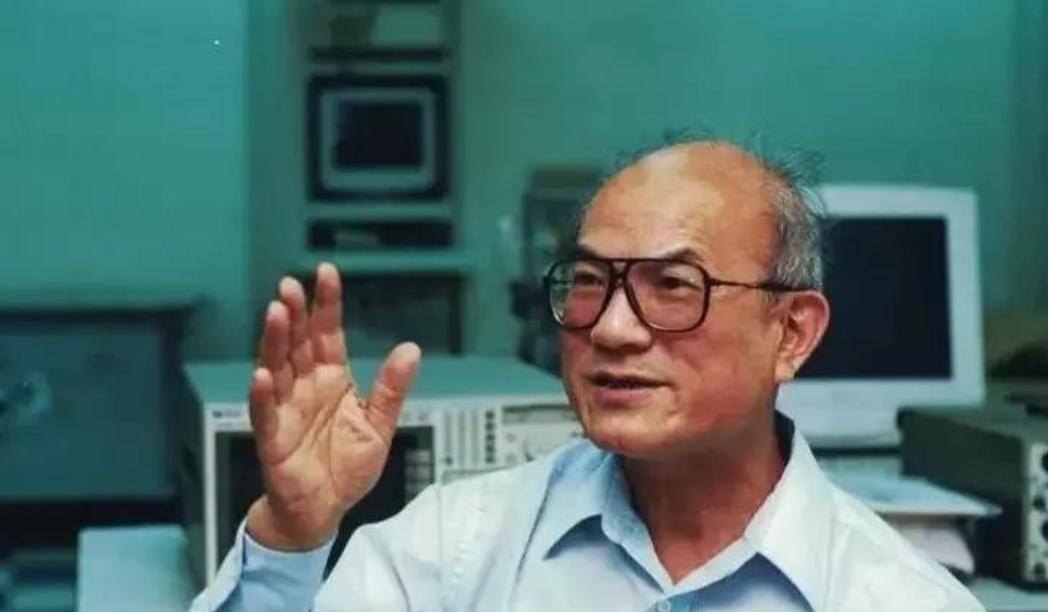

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母。 2018年,国家最高科学技术奖揭晓,82岁的刘永坦站上领奖台,接过了800万奖金,这笔钱后来被他和妻子全部捐给了哈工大,用于培养雷达领域的年轻人。 而很少有人知道,这笔奖金背后,是他用三十年时间,硬生生给中国海疆装上了一双“火眼金睛”,让藏在雷达盲区里的美国航母,再也藏不住了。 1936年,刘永坦出生在南京一个书香门第,可他刚满一岁,就遇上了日本侵华,一家人从南京逃到武汉,又辗转到重庆,整整十年的颠沛流离,让他亲眼目睹了国家积贫积弱的苦难。 父亲告诉他:“我们打不过人家,是因为国家落后。”这句话像烙印一样刻在他心里,从小就立下了科技报国的志向。 1953年,刘永坦考上了哈尔滨工业大学,当时哈工大条件艰苦,但他和同学们怀着建设新中国的热情,一头扎进学习里,他自学理科知识,被同学们称作“小老师”。后来被派往清华大学和成都电讯工程学院进修,打下了扎实的无线电技术基础。 1979年,42岁的刘永坦作为改革开放后第一批访问学者,来到英国伯明翰大学,在那里,他参与了雷达信号处理的前沿研究,仅用一年时间就攻克了实时测量海态与跟踪舰船的难题,连英国教授都对他刮目相看。 可就在这时,导师多次挽留他留在英国,刘永坦却坚定地说:“我的根在中国。” 1981年回国的飞机上,他望着祖国辽阔的海疆,心里涌起一个宏大的愿望:一定要研制出中国自己的新体制雷达,让那些躲在雷达盲区的敌人无处藏身。 回国后,刘永坦立刻投入到新体制雷达的研究中,当时国内连相关资料都没有,他带着6人团队,用了两年时间,写出了20多万字的《新体制雷达总体方案论证报告》。 1986年,这个方案终于通过国家评审,正式立项,可真正的挑战才刚开始。1989年,雷达实验站在威海一处荒滩建成,设备简陋到什么程度?发射机、接收机都是二手货,交通不便,每天要步行6公里往返驻地,刘永坦患上了严重的腰椎间盘突出,疼得直不起腰,却咬着牙坚持调试。 1990年4月3日,是个值得铭记的日子,当雷达屏幕上终于出现超视距的舰船和飞机目标时,整个团队都哭了,八年的努力,终于让中国有了第一个新体制雷达站。 但刘永坦没停下脚步,他知道,实验站只是开始,要让雷达真正为国防服务,还得解决实际应用中的难题。 2004年,他带着团队转战南方,在更复杂的电磁环境中继续攻关,这里靠近赤道,电离层干扰严重,目标信号常常被淹没在杂波中,团队成员三班倒,日夜调试,经过七年的努力,终于在2011年成功研制出我国首部全天时、全天候、远距离的新体制雷达。 刘永坦的雷达到底有多厉害?传统雷达受地球曲率限制,对海平面以下的目标无能为力,而他的雷达利用高频地波,让电磁波沿着海面“拐弯”,探测距离达到数百公里。 更绝的是,它能从比目标强百万倍的杂波中精准识别出目标,连超低空飞行的隐身战机和躲在盲区的美国航母都能看得一清二楚。 2018年,82岁的刘永坦获得国家最高科学技术奖,800万奖金到手后,他和妻子冯秉瑞毫不犹豫地全部捐给了哈工大,设立“永瑞基金”,专门培养雷达领域的年轻人。他说:“我这个岁数能教的东西不多了,但希望用自己的经历激发年轻人的志气。” 如今,“永瑞基金”已经资助了两届学生,这些年轻人正接过他的接力棒,在雷达技术的前沿探索。 而刘永坦自己,虽然已经89岁高龄,依然关心着学校的发展,在2025年的世界雷达博览会上,他还通过视频致辞,鼓励科研人员继续攀登科技高峰。 刘永坦院士的故事,是一个中国科学家用三十年时间书写的传奇,他没有豪言壮语,却用行动诠释了什么是“国家需要是最强大的动力”,从战火纷飞的童年到科研一线的坚守,他把个人命运和国家命运紧紧绑在一起,让中国在雷达领域从跟跑到领跑。 今天,当我们在电视上看到我国军舰在南海巡航,看到航母编队威武雄壮,别忘了,在这背后,有无数像刘永坦这样的科学家,用一生的心血为祖国筑起了一道坚不可摧的海防长城。他们才是真正的国之脊梁,值得我们永远敬仰和铭记。