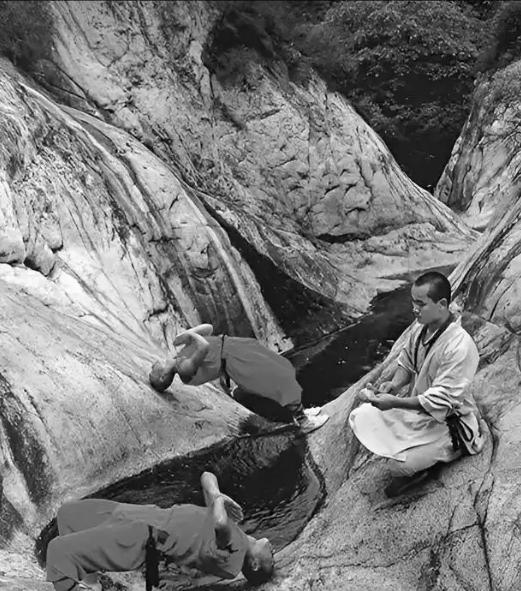

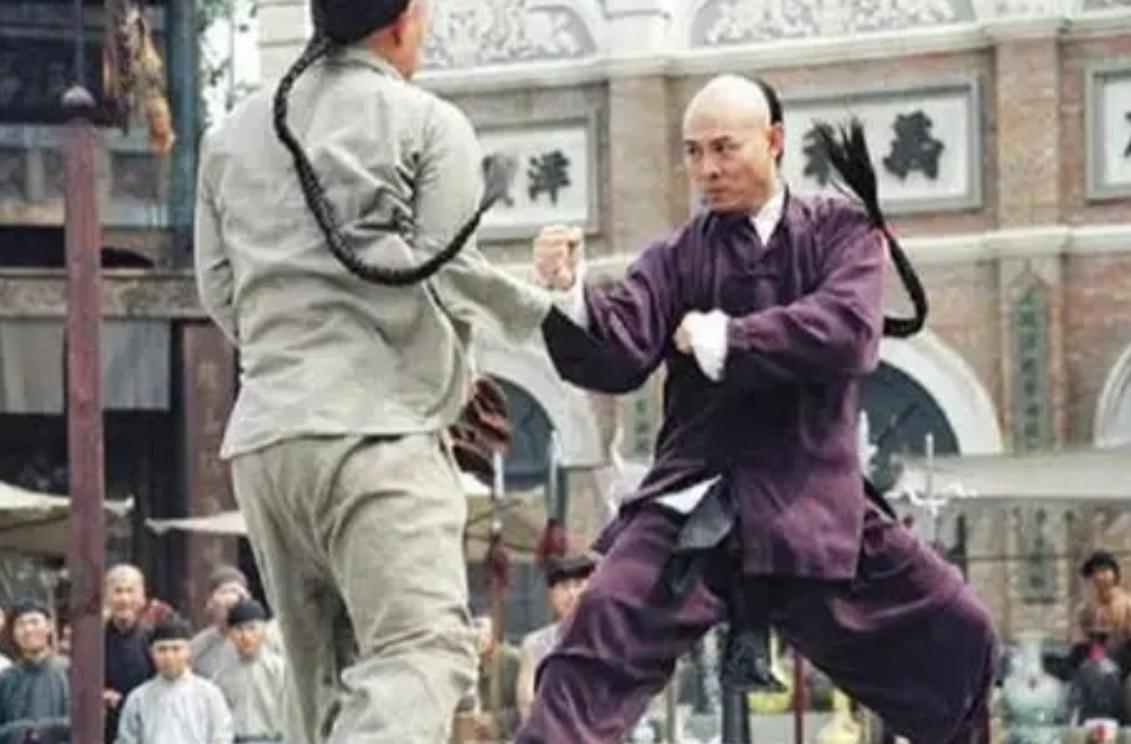

民国时期的少林寺是如何的作恶多端,建国后又如何被定为庙产地主阶级? 少林寺的名头,不管是在江湖,还是在庙堂,从来都不算小。 从“十三棍僧救唐王”的传说开始,这座立在嵩山脚下的古刹,就自带一种传奇气质。 打得了拳,护得了国,还时不时跟天下大事搭上一点关系。 可很少有人愿意细翻那段民国时期的旧账,那个时候的少林寺,不再是只有晨钟暮鼓、参禅打坐的清修地,也不是只教武术、传佛法的象牙塔,而是一脚踏进了枪林弹雨的乱世舞台,变得既尴尬又危险。 民国年间的河南,天真不太平。 军阀混战,土匪成群,地方官府兵微将寡,那些靠编竹签、挂神像祈福求稳的小手段,早就挡不住流血的现实。 就在这种大背景下,少林寺的和尚们开始摸起了枪。 有些人说这是“以武护寺”,也有些人冷嘲热讽,说他们是“披袈裟的土兵”。 无论怎么说,有一点是清楚的:他们真打了仗,而且还不止一次。 恒林和尚是那个时候少林寺的关键人物,早年练拳,身手了得,后来又被地方政府任命为“保卫团团总”,这个职务听着像是保安,其实实打实就是一支地方民兵的头儿。 为了保住寺庙不被乱兵抢劫,恒林一咬牙,带着寺里的僧人们开始自筹经费,购买枪械,甚至还有机枪。 他们在寺后山头操练队伍,把棍棒换成了步枪,把木鱼换成了军号,少林寺慢慢从一个清修场所变成了一座“防御型要塞”。 那几年恒林剿了不少土匪,还真干得有模有样。 白玉沟、梯子沟、巩县鲁庄镇……这一带的百姓提起少林寺都竖大拇指,说这群和尚虽不讲经了,但确实能护村。 有一次,有几个匪首联合夜袭,被追得满山跑,最后在寺西的一个山坳里被伏击,死伤惨重。 缴获的枪支都藏在少林寺内,听说连弹药都堆得比香烛还高。 周围几十个村庄因此得以安生,恒林也因此出了名。 但麻烦也就是从这儿开始的,打仗归打仗,可枪一旦拿在手里,故事的方向就变得复杂了。 恒林去世后,他的徒弟妙兴接任。 这位出身寒门的和尚,从小吃苦耐练,拳脚比他师父还狠,人送外号“金罗汉”。 他上山时年纪小,根基扎实,后来成了少林保卫团的主心骨。 麻烦是,那个年代不是靠谁拳头硬就能赢的。 政治是门算计,尤其是在军阀眼里,什么和尚、尼姑、道士,只要手里有兵、有地、有粮,那就是可以用来拉拢或打击的力量。 吴佩孚的部下张玉山到登封巡视时,听说少林寺不仅有庙产、还有武装,就动了心思。 于是便顺势把妙兴拉入了军队系统,编为正式部队。 从此,少林武僧不再是自保的民兵,而是有番号、有命令的正规军团。 他们不是旁观者,而是战场上的玩家。 胡憨之战爆发时,妙兴率兵协助作战,对敌军形成包抄,还立下了战功。 他跟樊钟秀关系越走越近,彼此配合默契。 但局势变得很快,北伐军迅速北上,吴佩孚节节败退。 妙兴被派往郑州、舞阳前线,最终在战斗中阵亡,年仅三十七岁。 妙兴一死,保卫团群龙无首,而少林寺的“政治立场”也变得模糊不清。 吴佩孚的势力败退,冯玉祥部迅速接管中原,樊钟秀不甘落败,退守登封,把司令部设在少林寺内。 这是致命的一步棋,彻底让这座寺庙从“宗教机构”变成了“军事据点”。 石友三是冯玉祥的将领,带兵一路追赶,一直打到少林寺门口。 那场仗本来不是冲着少林寺去的,可既然敌方把老窝安在了这里,那就没必要客气。 战斗中,寺里和尚试图阻击,但终究寡不敌众。 石友三放火烧了法堂,火势蔓延得极快,第二天清晨,又有人抬来煤油,把大雄宝殿、天王殿、钟鼓楼、香积厨等一并焚毁。 少林寺烧了整整两天,两夜过后,只剩断壁残垣。 人们习惯说,这场大火烧掉的是砖瓦,可事实上烧掉的是一段灰色身份。 从那一刻起,少林寺不再只是少林寺,而是背上了一份不能回避的历史责任——它曾经参与过战争,曾经在权力的边缘扮演过角色,哪怕只是自保,也改变不了它曾经握枪上阵、站队为伍的事实。 建国之后,这段往事就成了“处理”的依据。 新政权对宗教机构的清查全面铺开,特别是像少林寺这种既有寺产、又有武装经历的庙宇,毫无悬念地被定为“庙产地主阶级”。 这可不是个空口号,而是有政策后果的标签。 寺里的土地收归国有,僧人被遣散,香火断绝,连武术传承也被一度中止,练拳的场地被翻成菜地,旧碑刻被抠走烧砖。 和尚不能再是“能打的和尚”,只能是“重新教育的公民”。 有些老人回忆,那几年,嵩山上几乎听不到钟声。 拳谱被藏进草堆,兵器埋进后山,连“少林”这两个字都不敢随便讲。 曾经风光的僧兵团,成了“阶级敌人”的注脚。 转机是在八十年代之后才慢慢出现的,政策调整,文物保护概念重启,旅游开发也找上门来。 少林寺重修殿宇,恢复香火,武僧再次登场,但这次不再是兵团,而是演员。他们不再参加战斗,而是拍电影、打表演、做宣传。 从宗教走向商业,从武装变成文化,身份变了,外壳也变了。 那场火烧得很彻底,烧没了过去的庙产,也烧干净了民国时代少林寺的所有“灰色地带”。