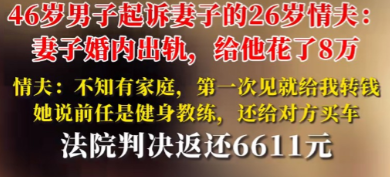

辽宁阜新,46岁男子得知妻子与26岁小伙发生不正当关系,还给对方花了8万元,一气之下将小伙告上法庭,要求小伙还钱。怎料,法院审理后,仅判决小伙返还6611元。咋回事?

据7月17日报道,一桩离奇的离婚案在网络上引发了不小的波澜,一位46岁的丈夫发现,新婚妻子竟迷上了一位小她20岁的主播,两人不仅发展出不正当关系,妻子还豪掷八万多元夫妻积蓄打赏对方,甚至为其购车。

丈夫愤而将“情夫”告上法庭,要求全额返还,谁知法院最终判决,仅支持了区区6611元。一时间公众的质疑声四起:出轨的代价如此之低吗?法律对夫妻共同财产的保护,难道就是这么一回事?这起案件的核心是46岁的丈夫周某与妻子马某的婚姻。

两人2021年7月结婚,然而婚后不久,周某便发现妻子沉迷直播,并将大笔夫妻共同财产,花在了一位26岁的男主播李某身上,两人关系也早已越界。周某主张,妻子为李某花费打赏、购物、消费乃至买车,总额超过8.5万元,这笔钱理应全部追回。

被告席上的李某却有另一番说辞,他辩称自己起初并不知晓马某已婚,是马某主动追求,并自称刚刚与前男友分手。李某承认双方有过一段“恋爱关系”,但在得知马某有家庭后便提出分手。他认为,直播打赏是消费,两人交往期间的开销也早已花完,不存在返还一说。

至于那些转账,既然是马某自愿赠与,最多也只该返还一半。周某手中还有一张看似有力的王牌:妻子马某持有精神残疾二级证。他据此主张,妻子属于限制民事行为能力人,其赠与行为自始无效,李某应全额返还。那么从八万多到六千多,法院的判决背后,究竟是怎样一套法律逻辑?

首先法律确实保护夫妻共同财产,《民法典》规定,婚内收入属于夫妻共有,一方未经配偶同意,擅自将大额共同财产赠与他人,侵犯了配偶的财产权,另一方有权追回。从这个原则看,周某的诉求有法可依。

可是法律的裁决并非简单的道德审判,而是一笔需要证据支撑的精细账。法院之所以只判还6611元,是基于一笔清晰的计算。法庭查明马某确实通过微信向李某转账14438元,但李某也曾向马某转回7827元。因此法院认定的赠与净额,正是这两个数字的差额,即6611元。

更关键的一点在于法院严格区分了“消费”与“赠与”。马某与李某一同吃饭、KTV、住宿等花费的近五万元,被界定为共同消费,而非单方面的赠与。既然是消费,钱已经花掉了,也就不存在不当得利,自然无法支持追回。同理直播平台上的打赏,本质上也是一种购买虚拟服务以获取精神满足的消费行为,而非可以全额追讨的赠与。

此外民事诉讼的核心原则是“谁主张,谁举证”。周某声称妻子为主播买了手机、戒指乃至汽车,但这些指控在法庭上都显得苍白无力。他只拿出了银行流水,却无法提供相应的购物发票、车辆登记信息或其他能直接证明这些钱款确实赠与了李某的证据。没有证据再大的愤慨也无法转化为法律上的支持。

这就解释了为何公众普遍认为“出轨赠与小三的钱能全额追回”的观念,在此案中失灵了。婚内出轨严重违背忠诚义务,但在财产分割上,法律并无“出轨方净身出户”的规定。法律追究的是被侵犯的财产权,而追讨金额的大小,则完全取决于证据链是否完整。公众的道德期待与冰冷的法律实践之间,显然存在一道鸿沟。

至于周某提出的妻子精神残疾问题,也未能成为翻盘的关键。李某辩称对此毫不知情,甚至马某本人也曾否认自己有精神问题。在缺乏李某明知马某精神状况异常并利用其进行赠与的证据下,这张残疾证的法律效力也大打折扣。

这起案件无疑给所有身处婚姻中的人敲响了警钟。婚姻不仅是情感的结合,也是财产的共同体。当信任破裂,诉诸法律时最终能保护自己的不是情绪的宣泄,而是冷静收集的证据。法律的天平终究是向证据更充分的一方倾斜。