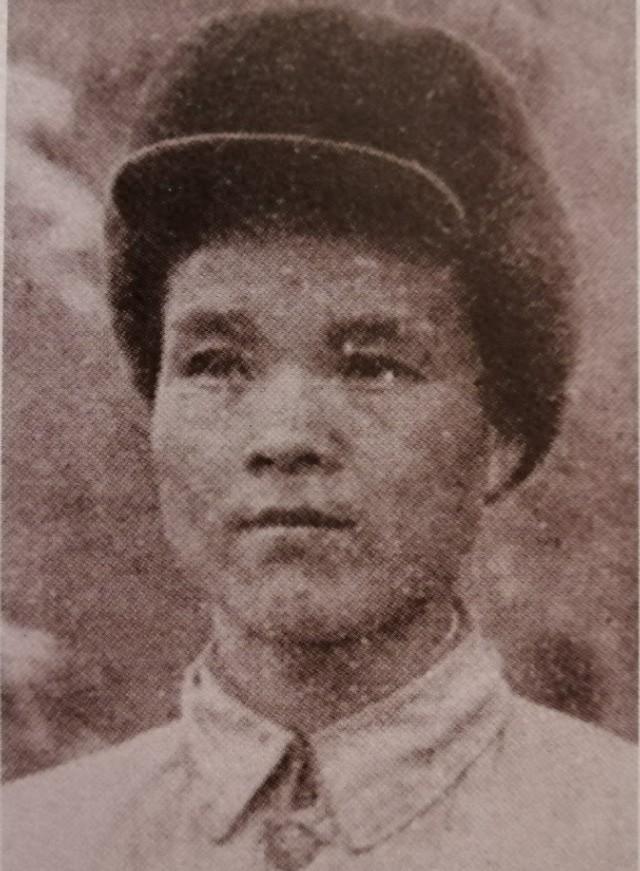

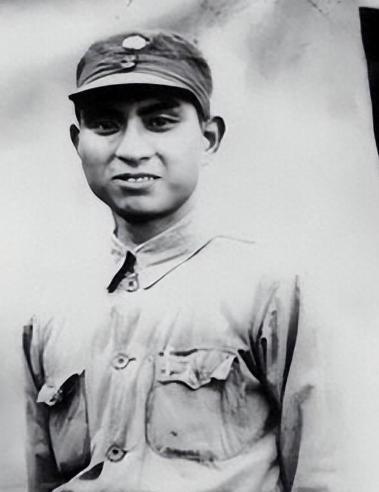

1951年,一志愿军往阵地送弹药,可当他到达后,却发现干部全牺牲,而战士更是乱成一团,谁曾想,在这危急时刻,他却做出一惊人举动,而且还立了大功。 1951年春,抗美援朝战争进入最为胶着的阶段,前线战斗频繁而惨烈,志愿军士兵在艰苦卓绝的条件下顽强战斗。 彼时,一支志愿军运输小队肩负着为前沿阵地运送弹药的任务,目的地是一处地形险要但战略地位极其关键的山头防线。 王德明是这支小队中的一员,身材不高,背着弹药箱在山路间穿行,看上去与千千万万普通士兵并无二致,但命运就是在这一次任务中,悄然为他铺展开了一段惊心动魄的篇章。 途中一路颠簸,敌军的侦察机在空中盘旋,战士们小心翼翼地隐蔽行进,经过数小时的跋涉,终于抵达前线预定阵地。 可眼前的景象让所有人都怔住了,阵地被炮火摧毁得支离破碎,几具遗落在掩体旁的尸体,是阵地原指挥员的遗骸,四处奔逃的新兵神情惶恐,有的手足无措地蜷缩在掩体中,有的呆立原地。 面对这种混乱情势,小队指挥员下意识地寻找阵地负责官员,但很快确认,干部已全部阵亡,现场已无人指挥,突如其来的打击让人错愕,一时间竟不知所措。 而更严峻的是,无线电通讯早已中断,无法与后方联络,增援遥遥无期,敌军随时可能发动新一轮冲锋。 王德明身为一名运输兵,他没有任何正式的指挥职务,但多年来的战场经验早已锤炼出他对局势的判断,他没有向后退半步,而是在最短时间内做出决断。 他开始清点剩余弹药,并将队中带来的物资迅速分发到战士手中,指挥他们构筑简易掩体,他将新兵们按地形分组部署,安排几人布设爆破陷阱,将机枪安置在视野开阔的位置,以便形成交叉火力网。 这片阵地原本设有完整防御体系,但经过一轮轰炸后早已残破不堪,王德明明白,若采取固守战术,恐怕撑不过下一轮进攻,他果断调整策略,决定后撤部分防线,制造防御被撕裂的假象,以此诱敌深入。 他选定阵地北侧一段山脊作为伏击区域,安排五人小组埋伏,并指示其他人以散兵队形埋藏于山丘另一侧,待机而动。 敌军显然误判了局势,以为志愿军已溃不成军,很快一支敌小队沿山谷推进,试图穿越阵地边缘,趁乱占领制高点。 就在敌人通过诱饵阵地之际,王德明亲自下达反击信号,伏兵队齐开火,手榴弹与爆破筒接连引爆,敌军陷入一片混乱,与此同时王德明带领数名士兵从侧翼迅速包抄,将敌人夹击在阵地之内。 战斗激烈异常,敌军虽装备精良,但在地形不利和突然袭击的情况下,失去了阵型,数十分钟后,敌方残部溃散而逃。 但不久后更猛烈的反扑接踵而至,敌人迅速集结主力,伴随密集火力发起全面进攻,此时志愿军弹药告急,许多战士已用尽枪中最后一发子弹。 在这生死边缘,王德明没有丝毫动摇,他抽出战斗刀,带头冲出壕沟,率先与敌军展开肉搏,他身手矫健,一鼓作气突入敌群,接连击倒数名敌兵。 志愿军战士们被他的勇气感染,纷纷举起刺刀加入战团,顽强抵抗,战场上喊杀声震耳欲聋,泥土与鲜血交融,敌人一度被这股悍勇之势压制。 就在此时,远方响起急促的冲锋号,那是己方援军的信号,片刻之后大部队赶到,迅速投入战斗,敌军见势不妙仓皇撤退。 王德明一身血污地站在阵地中央,气喘如牛,但眼中仍燃着战意,这场突袭与防御的结合之战,就在极限中翻盘成功。 战后统计显示,此役成功击毙敌军百余人,守住阵地的同时也遏制了敌军的推进节奏,为后续战略调整赢得了宝贵时间,王德明的临危担当和作战果敢被上级记入战功簿,并授予特等功。 当部队归国他谢绝提拔,申请退伍,他说自己不过是一名普通士兵,只是在危急时刻做了应做的事,他回到家乡在农田之间默默耕作,那枚熠熠生辉的军功章,被他小心翼翼藏进了抽屉深处,可在许多人心中,那一日阵地上的逆转与坚守,将永远铭刻于历史的烽烟之中。 信源:大众日报——致敬最可爱的人⑨|王德明:抬担架的“指挥官”