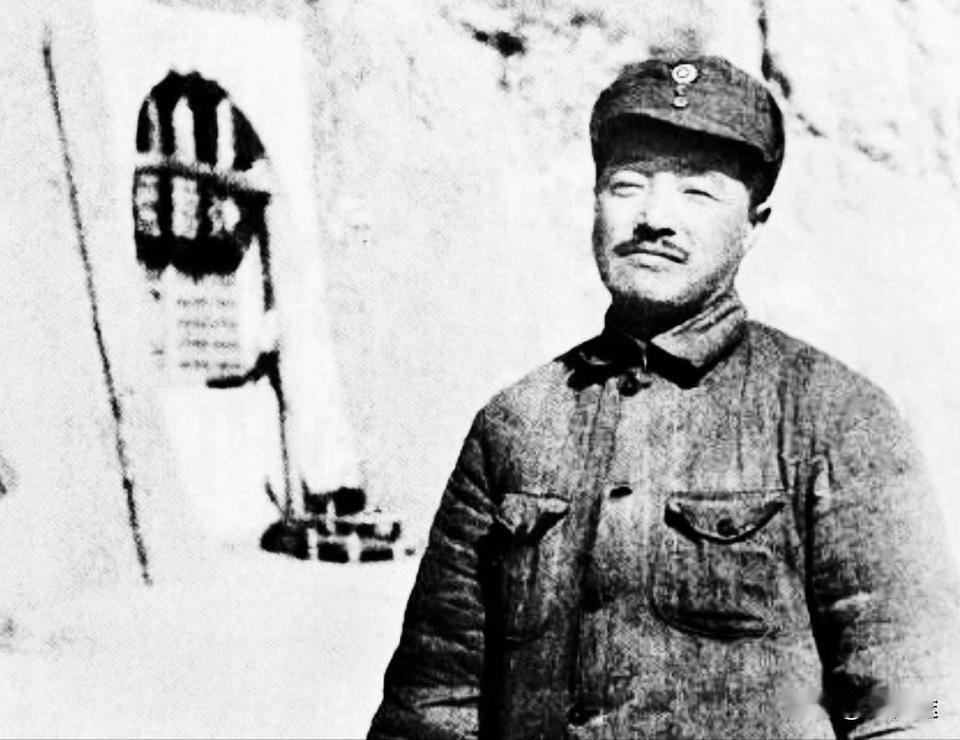

1936年,一名国民党中将跟随红军走完长征,谁知等到了延安,毛主席却对他挥了挥手,告诉他“你回去吧,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一门拆成零件的旧山炮,静静地陈列在中国人民革命军事博物馆的一角,它没有金属光泽,油漆也早已剥落,但参观者总会驻足,想知道它背后发生了什么,讲解员会告诉他们,这门炮跟着红军长征过雪山、走草地,是由一个国民党中将亲自带队维护的,这个中将的名字,叫张振汉,他的故事,就像这门炮一样,历经风霜,却从未失声。 张振汉出身保定军校,是典型的正规军人,学的是炮兵专业,精通测距、弹道和火力配置,他所在的第四十一师是国民党的主力部队之一,配有少量山炮,在当时的中国西南山区,算是装备齐整、训练有素的一支劲旅,1935年春,他奉命率部进入湘西地区,执行“围剿”红军的任务。 当时红军刚刚完成战略转移,正在湘鄂川黔交界地带修整,张振汉的部队一路推进到忠堡附近,准备合围贺龙、萧克率领的红二、六军团,然而,红军早已洞悉了国军的行军路线,在山地中布下伏击圈,山道狭窄,地形复杂,红军主力从三面合围,断其退路,封其增援,战斗持续了三天三夜,第四十一师几乎被全歼,张振汉在指挥部遭炮击时受伤,随即被俘。 被押往红军指挥部时,张振汉并未低头,他心里明白,自己的身份意味着什么,他是国民党军的中将师长,是“剿共”作战的主力指挥官,按当时的战场惯例,被俘后凶多吉少,他拒绝接受治疗,拒绝进食,一心等待命运的审判。 然而,事情的发展出乎他的意料,红军没有羞辱他,也没有审讯他,而是安排人照料他的伤口,送来干净衣物,给他安排了单独的住所,这种待遇,在当时的战场环境中极为罕见,张振汉开始警觉,也开始观察,他发现红军的生活条件极其艰苦,却仍愿意在紧张的物资中为一个敌方将领留出空间,这让他感到震惊。 几天后,他被允许自由活动,还被分配了一匹骡子用于行军途中乘坐,这匹骡子不仅驮着他,也成了他与红军之间沟通的一座桥梁,红军对他的态度没有因为他曾是敌人而有所保留,反而有意识地安排他参与一些军事讨论,一次红军在山地作战中缴获了几门日制山炮,但没有专业人员懂得组装和调试,张振汉主动请缨,花了两天时间,带着几个青年战士重新拼装火炮,还现场演示射击技巧,成功命中目标。 这次演示让红军对他的能力有了新的认识,他不仅懂得技术,还能讲授理论,红军当时正在组建自己的军事教学体系,极度缺乏系统化的战术教员,张振汉被邀请为红军大学授课,讲授《炮兵应用》《阵地战术》等课程,他用最通俗的方式,把复杂的理论转化为士兵能听懂的语言,他讲解如何在山地中选择炮位,如何用树枝和石头代替测距仪,如何在缺乏弹药的情况下提升火力效果。 张振汉没有保留,他把自己在保定军校学到的一切都教给了红军战士,他在行军途中用骡子驮着沙盘模型、炮兵图表和自制的测距工具,走到哪里教到哪里,他还会在晚上点着马灯,把战术图解挂在帐篷里给战士们讲解,有时一讲就是几个小时,战士们开始亲切地称他为“张老师”。 长征开始后,他原本不在随军名单内,但因为担任教员并具备特殊技能,被特许同行,他成了整个长征队伍中身份最特殊的一员,他没有穿红军军服,也没有加入党组织,却被安排在战斗核心区域,参与作战部署,甚至被征询对突破战术的意见。 过草地时,他所在的小队粮食断供,他主动把自己的干粮分给背沙盘的战士,还亲自背起教具,徒步涉水,一次,队伍在翻越雪山时遭遇暴风雪,他和骡子一起滑下冰坡,被十几个战士用绳索救起,他的手在雪地中冻伤,但他坚持行走,甚至在伤未痊愈时继续授课。 长征途中,张振汉不仅是一个教员,更是一个见证者,他亲眼看到红军战士如何用身体护住火种,如何在弹尽粮绝时仍坚持行军,他记录下这些细节,常在夜里写笔记,有时只是寥寥一两句:“今天看到一个战士背着两人走了四十里,脚上全是血,”这些记录多年后成为珍贵的历史资料。 1936年红军三大主力会师,张振汉也走到了长征的终点,他没有被宣传,也没有被授勋,他仍是一名国民党将军,却在红军中留下了深深的印记,延安方面考虑到他特殊的身份和对革命的理解,决定让他离开,安排他回到国统区开展统战工作,他接受了这个决定,带着一部便携电台和一笔经费,悄然离开延安。 回到国民党控制区后,他一度被软禁,甚至面临死亡威胁,最终,是他的旧部和夫人四处奔走,才让他得以保命,他没有再回军界,却在抗战爆发后主动请缨,参与了多次重要战役,他将红军时期看到的群众动员经验,带入国军部队管理中,使部队战斗力大为提高。