毛泽东逝世后,每逢毛泽东的生日,一个穿着破烂的妇人都会排队进入毛泽东纪念堂,直到22年后,一值班人员认出了其身份。

(信息来源:荔枝新闻--每年祭日他们会来毛主席纪念堂)

1988年12月26日,北京的天安门广场寒风凛冽,毛主席纪念堂前的队伍蜿蜒如长龙。人群中,一个身着灰色旧呢大衣的妇人,低头站在队尾,围巾裹住半张脸,手里攥着一张皱巴巴的车票。她的布鞋边缘已磨得发白,鞋底沾着些许泥土,仿佛刚从远方跋涉而来。

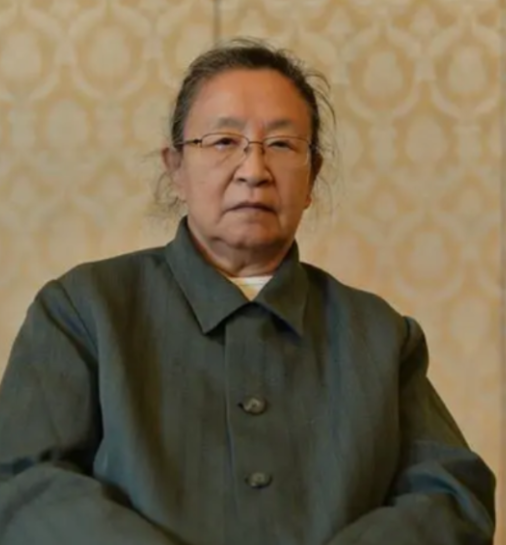

值班人员老张在人群中巡查,目光无意间扫过她,愣住了——那张熟悉的脸庞,安静却坚定的眼神,让他心头一震。他试探着走近,低声问:“您是……李讷女士?”妇人微微一笑,轻轻摇头:“我跟大家一样,排队就好。”老张还想再说,她已转过身,融入人群,继续缓慢前行。

这一幕并非偶然。从1976年毛泽东去世后的第一个生日开始,李讷便以普通人的身份,默默加入纪念堂前的长队,每年从未缺席。她从不走特殊通道,也不透露身份,哪怕风雪交加,哪怕身体抱恙,她始终站在人群中,用行动诉说一段无人知晓的父女之情。这份坚持持续了22年,直到1998年,那个熟悉的身影才悄然隐退。

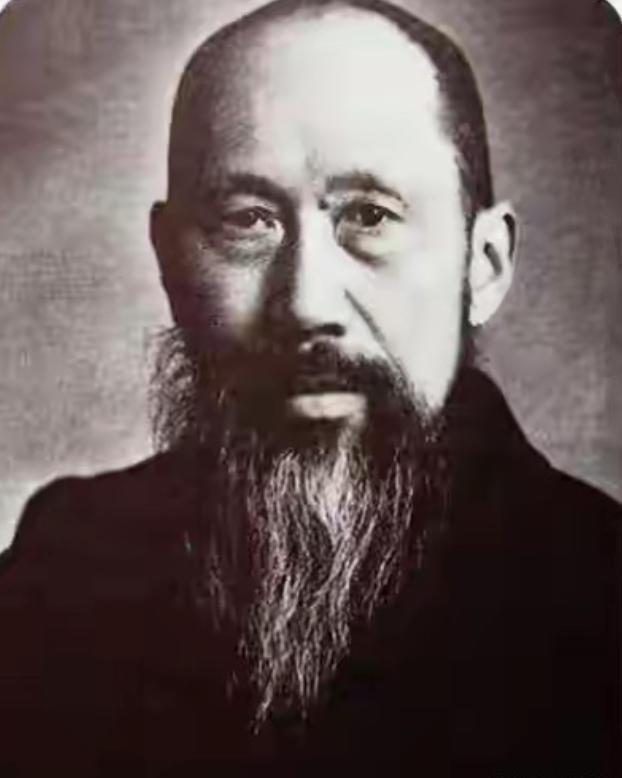

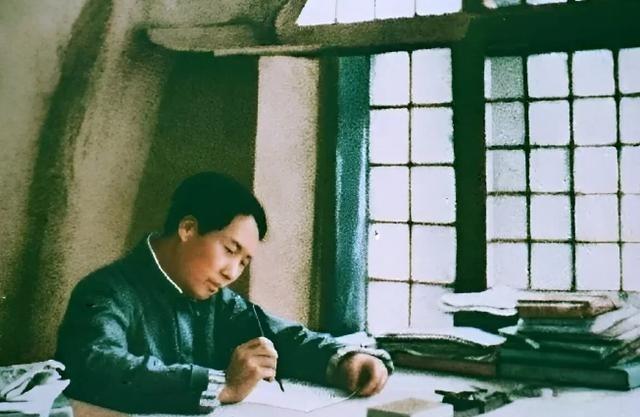

事件回到1940年,延安的窑洞里,一个瘦弱的女婴呱呱坠地。毛泽东为她取名李讷,源自《论语》“君子欲讷于言而敏于行”,寄望她低调做事,踏实为人。那时的延安,物资匮乏,战火未熄,毛泽东忙于革命事务,却总抽空陪着这个小女儿。窑洞外,他牵着她的手,教她识字,讲《水浒传》的故事,昵称她“大娃娃”,而她则奶声奶气地喊他“小爸爸”。

这份温情,成了李讷童年最深的记忆。

1949年,举家迁往北京,李讷进入育英小学,后来考入北京师范大学附属女子中学。她天资聪颖,爱读书,尤其钟情于中国古典文学和俄国文学。1959年,她以优异成绩考入北京大学历史系,毕业后主动选择到《解放军报》做普通编辑,用化名“肖力”,隐去“毛泽东女儿”的光环。她从不张扬家世,甚至周末回家也坐公交车,拒绝专车接送。毛泽东对她的教育严格而深刻:他曾亲手划掉她作为党代表的提名,告诫她“权力不可谋私”。这份教诲,如同延安窑洞里的灯火,照亮了她一生的道路。

1976年9月9日,毛泽东去世,举国哀恸。三个月后,毛主席纪念堂建成开放。12月26日,毛泽东的第一个生日,李讷出现在纪念堂前的队伍中。那天清晨,北京寒风刺骨,她穿着一件补丁累累的旧棉袄,鞋底裂开一道口子,站在人群中,低头不语。几个小时的等待,只为在父亲的遗体前静默片刻。她没有告知任何人自己的身份,入场后迅速离开,仿佛从未出现。

此后,每年12月26日,她都如期而至。1980年的一场大雪,积雪没过脚踝,她戴着棉帽,裹紧围巾,在风雪中站了三个多小时。工作人员劝她先进去取暖,她摆摆手:“大家都在排,我不特殊。”1985年,纪念堂修整,队伍绕了大半圈,她跟着人群走了整整一上午,步履缓慢却坚定。1990年代,她身体渐弱,有一年甚至拄着拐杖而来,步伐蹒跚,却依然拒绝搀扶。值班人员悄悄放慢队伍速度,让她能顺利入场,她却浑然不觉,只专注地向前挪动。

她的坚持,从未因外界变化而动摇。即便纪念堂前的队伍从早年的长龙变得稀疏,她仍提前到达,站在队尾。1998年,她最后一次出现在队伍中。那天,她已近六十,头发花白,背略佝偻,穿着洗得发白的呢大衣。闭馆前,她缓缓走入纪念堂,值班人员为她开了通道,她轻声道:“明年我早点来。”却不知,这成了她最后一次朝圣。

虽然为伟人的女儿,但她的生活平凡到近乎清贫:住在一套四室一厅的单元房,书房里堆满史书,生活节俭,甚至将积蓄捐给贫困地区。她曾将一万元捐给南街村,又将一位港商寄来的捐款转捐给延安老区,却被骗子骗走。她从不抱怨,只说:“还有比我更需要帮助的人。”

她的婚姻也充满坎坷。1971年,她与服务员徐宁结婚,生下儿子徐小宁,却因性格不合离婚。1984年,经毛泽东卫士长李银桥夫妇介绍,她与王景清结婚,儿子改名王效芝。她从不以此为话题,也不以“红色后代”身份博取关注。她拒绝媒体采访,谢绝公众活动,唯有用行动守护父亲的教诲:低调、坚韧、不谋私利。

毛主席纪念堂自1977年开放以来,接待了超过1.7亿人次。每年12月26日,广场上人潮涌动,有人带来鲜花,有人佩戴主席像章,有人从千里之外赶来,只为缅怀那位改变中国命运的领袖。而李讷,始终是人群中最安静的那一个。

1990年代末,健康恶化的她渐渐退出公众视野。有人说她搬离北京,有人说她年事已高,行动不便。但她的故事,在纪念堂老警卫的记忆中流传。一位老警卫回忆:“她二十多年,从不张扬,也从不缺席。”另一位说:“她是主席的女儿,走前门,心里才踏实。”

这些片段,如同广场上的风,吹过却留下回响。李讷的故事,提醒我们:真正的信仰,不是喧嚣的口号,而是无人知晓时的坚持。

让世界充满爱

平凡而伟大的人!

chen xian sheng

毛主席的后代子女和后代子孙同样的受中国人的尊敬!

用户10xxx17

伟人的后代 如此伟大[玫瑰][玫瑰]