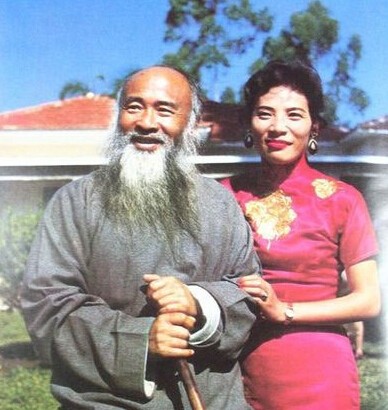

1947年,徐雯波18岁,嫁给了她闺蜜的爸爸张大千,那会儿张大千已经48岁了。新婚那天晚上,徐雯波害羞又有点开心,脸红着叫了一声“伯伯”。张大千直接说:“别叫我伯伯,叫我千哥。”

1947年秋,成都金牛坝的一座老宅里,夜色如墨,烛光摇曳。18岁的徐雯波身披红色嫁衣,站在新房门口,手指轻轻攥着衣角,心跳如鼓。她抬起眼,望向对面那个蓄着长须、眼神深邃的男人——48岁的张大千。她低声唤了句“伯伯”,声音带着少女的羞涩。张大千笑了,缓步走近,轻轻握住她的手,声音低沉却温柔:“别叫伯伯,叫我千哥。”

这一刻,房间里的空气仿佛凝固,烛光映照着两人身影,像是画卷里定格的一瞬。他们的婚姻,注定要在世人的议论和时间的考验中,书写一段传奇。究竟是什么,让一个少女和一个画坛巨匠走到了一起?这背后的故事,又藏着怎样的波折与深情?

1943年的成都,战火的阴霾笼罩着城市,街头巷尾弥漫着不安的气息。14岁的徐雯波,寄居在姑母家中,偶然结识了同窗好友张心瑞。她得知心瑞的父亲正是名震画坛的张大千,内心燃起一股无法抑制的崇拜。那时的张大千,已是声名赫赫的国画大师,他的泼墨山水和工笔仕女图,早已让无数人叹为观止。徐雯波央求心瑞带她去张家一睹大师风采,尽管心瑞警告父亲作画时不喜被打扰,她还是鼓足勇气敲开了那扇画室的门。

推开门的一瞬,阳光从窗棂洒进,落在张大千面前的画案上。他正挥毫勾勒一幅《荷花图》,笔尖在宣纸上轻点,墨色晕染出一片清香。徐雯波屏住呼吸,目光被画卷吸引,忘了开口。张大千抬头,看到这个清秀的少女,眼中闪过一丝意外,随即露出笑意。他放下笔,主动带她走近画案,细细讲解笔法与意境。徐雯波听得出神,忘了紧张,只觉得这个男人身上有种魔力,仿佛能将画中的世界带到现实。

从那天起,徐雯波成了张家画室的常客。她站在一旁,看张大千作画,偶尔递上纸墨,静静聆听他讲述唐宋画风或敦煌壁画的奥秘。她的聪慧与热情让张大千刮目相看,而她眼中的崇拜,也悄然点燃了他心中的火花。

1947年春,日军空袭成都,警报刺耳地响彻街道。人们慌乱奔向防空洞,张家大宅却因地处偏僻,附近没有公共避难所。就在张大千和女儿心瑞焦急无措时,徐雯波冒着危险跑来,气喘吁吁地说:“张伯伯,我姑母家有私人防空洞,快跟我走!”那一刻,她的眼神坚定而温暖,像是一束光刺破了乱世的阴霾。

狭窄的防空洞里,空气潮湿,烛光昏暗。徐雯波陪着张大千父女,细心安顿他们,还不时端来热茶和简单的饭食。在那几天的朝夕相处中,张大千发现,这个18岁的女孩不仅有少女的灵动,还有超乎年龄的沉稳与体贴。

空袭结束后,张大千再也无法忽视内心的悸动。他握住徐雯波的手,郑重地说:“雯波,我想娶你。”这句话像一颗石子投入湖心,激起层层涟漪,也将两人推向了风口浪尖。

他们的恋情如同一场风暴,席卷了家庭与社会。徐雯波的姑母怒不可遏:“他比你大30岁,还有三房妻子,你怎么能嫁给他?”张心瑞更是无法接受,自己的闺蜜竟要成为“后妈”,她气得离家出走,甚至扬言断绝父女关系。张大千的第二夫人黄凝素,早已因感情淡漠而分居,得知此事后彻底爆发,登报宣布与张大千离婚,索要了一笔巨额赡养费和多幅画作。

社会上的流言更是铺天盖地,有人嘲笑张大千“老牛吃嫩草”,有人质疑徐雯波“贪图名利”。面对这些,徐雯波展现出了惊人的勇气。她对姑母说:“我爱他,年龄不是问题。”为了说服家人,她甚至谎称自己怀了张大千的孩子。最终,姑母无奈妥协,1947年秋,两人在成都金牛坝的旧宅里举行了简单的婚礼。

新婚夜,她羞涩地唤了声“伯伯”,张大千笑着将她拥入怀中:“叫我千哥。”这一声“千哥”,成了他们此后36年婚姻的亲昵称呼,也埋下了他们共同面对风雨的誓言。

婚后,徐雯波不仅成了张大千的妻子,更成了他生活与艺术的支柱。1949年,时局动荡,张大千决定离开大陆,带着徐雯波和女儿心沛飞往台湾。他们的儿子张心健,出生仅7个月,因机票有限,只能托付给装裱师傅抚养。

从台湾到香港,再到印度、阿根廷、巴西,徐雯波始终陪伴在张大千身旁。但巴西的生活并非总是诗意盎然。张大千身患糖尿病,视力日渐衰退,经济压力也因建园和接济亲人而加重。徐雯波默默承担起一切,从不抱怨。她还展现出惊人的“大度”,对张大千与日本女子山田喜美子的短暂情愫选择包容,甚至为山田购买礼物,以维护家庭的和谐。

1976年,张大千因思乡心切,带着徐雯波定居台北外双溪的“摩耶精舍”。这里成了他们晚年的归宿。1983年4月2日,张大千因心脏病去世,临终前,他将90%的遗产留给徐雯波,感谢她一生的陪伴。

徐雯波在张大千去世后深居简出,偶尔面对友人询问,她只淡淡地说:“我这一生,因他而圆满。”她于2010年在美国去世,结束了她与张大千跨越36年的传奇情缘。