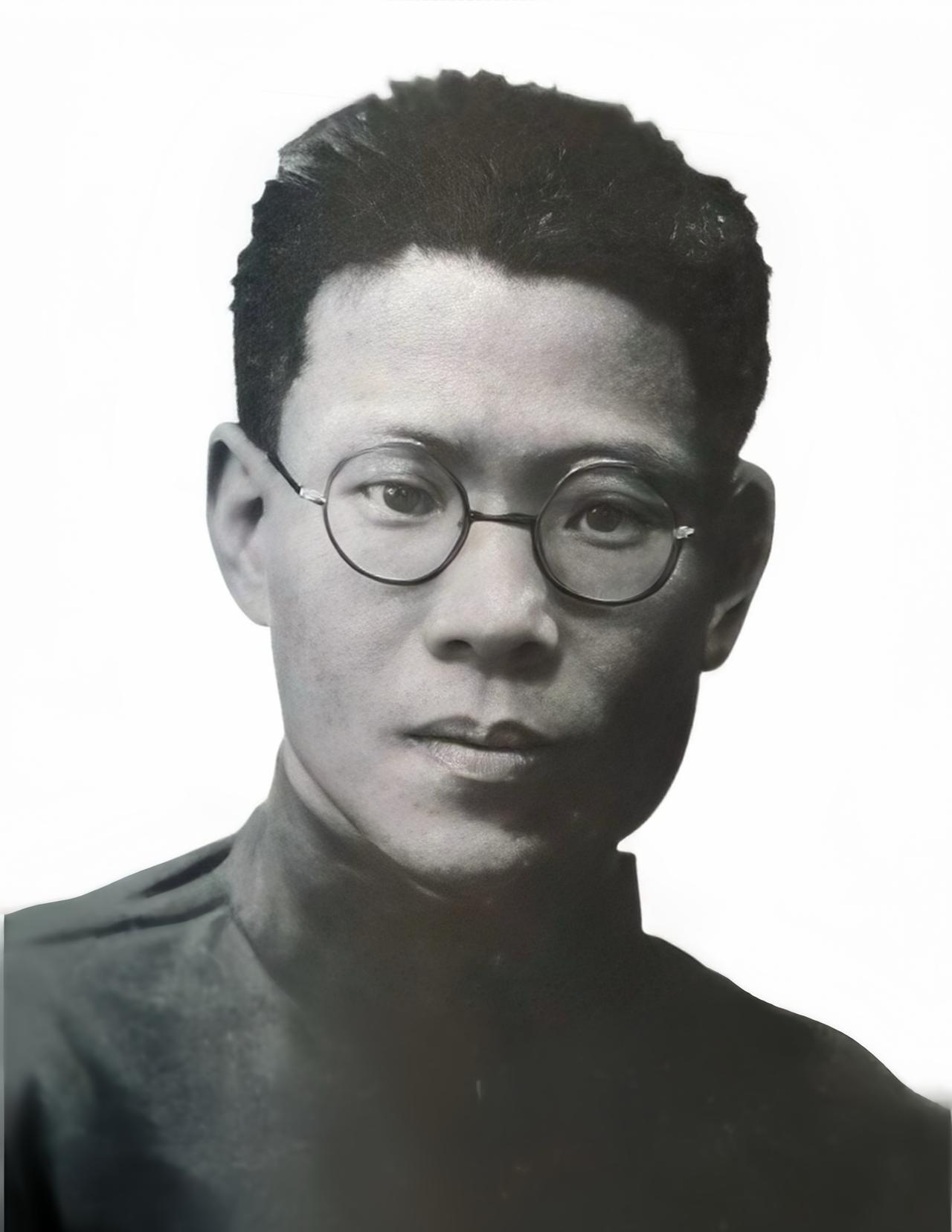

1949年,梅贻琦不顾学生们的苦苦挽留,毅然南渡,临走前,他说道:我若留在大陆,就保护不了清华基金了,5年后,梅贻琦儿子梅祖彦独自回国,而梅贻琦则前往海峡对岸创办新竹清华大学。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在1962年台北的一间病房里,一位年近古稀的老人静静躺着,他的床头放着一个棕色的旧皮包,包身磨损,线角微翘,似乎随时会裂开。 这位老人名叫梅贻琦,很少有人知道,在那个风雨如晦的年代,他用一生守护的,不只是账册上的数字,而是一所大学的精神血脉,那一叠叠账本,记录着从1930年代起积存下来的清华教育基金使用情况——购置实验设备、资助贫困学生、聘请海外学者,每一笔都清清楚楚,一丝不苟,他亲自用毛笔誊写,连一枚五分邮票的去向都附有签收记录,唯独没有一分钱,是花在他自己身上的。 梅贻琦并非天生领袖,他话不多,性情温和,行事低调,甚至在当年庚款留美考试中名列前茅,也未曾显露半分喜色,旁人或欢呼或叹息,他却只是在一旁静静看着,那份从容,竟像是与生俱来,正是这种沉稳,使他在动荡年代中屹立不倒,他不善言辞,却有惊人的自律与洞察,清华人戏称他为“酒圣”,因为他酒量极好,宴席上来者不拒,却从不失态,他的节制与克己,不只体现在饮酒上,更贯穿他一生的教育理念与人生选择之中。 抗战时期,清华、北大、南开三校流亡西南,组建西南联合大学,条件异常艰苦,校舍是茅草泥墙,雨天屋内如注,学生们在灯下读书,常需一手拿书一手撑伞,然而正是在这片荒芜之地,梅贻琦坚持“教授治校”的传统,延续了学术自由的火种,那句后来广为流传的话:“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,正是他在最困顿时说出的肺腑之言,西南联大最终培养出两位诺贝尔奖得主与一百七十余位两院院士,成为中国教育史上的奇迹。 然而,比战争更难应对的,是政治风云的骤变,抗战胜利后,清华回迁北平,不久,国共对峙愈演愈烈,整个清华园也难以独善其身,学生运动频发,政治立场分化严重,校园不再是单纯的学术净土,梅贻琦深知,若继续停留在即将解放的北平,他将无法保障那笔存在美国的庚款基金的独立性与用途,1948年冬,他悄然离开北平,途经南京、香港,最终辗转抵达美国。 很多人不解,甚至批评他“临阵脱逃”,但他心里明白,带走的不是财富,而是清华的“棺材本”,这笔基金是清华建校以来最重要的财务支柱,若任其被挪作他用,数十年的教育成果将毁于一旦,他选择远走他乡,不是逃避,而是承担,在纽约,他过着近乎清贫的生活,与夫人韩咏华相依为命,他住简陋公寓,韩咏华在帽厂打工,甚至还做过看护,补贴家用,梅贻琦却从不动用基金分毫,他知道,那是清华的根,是未来的希望。 1955年,梅贻琦将这笔基金用于创办台湾的新竹清华原子科学研究所,他亲自选址,在荒地上用杖丈量地形,顶着烈日巡视每一寸土地,他不惜重金引进美国最先进的实验设备,延续“教授治校”传统,力主学术自治,他没有试图复制北平清华的建筑样式,却将精神内核原封不动地移植到了这片岛屿,他坚信,大学的使命不应因地理或政权的更替而动摇。 与此同时,他的独子梅祖彦也做出了人生的抉择,1954年,梅祖彦在美国攻读研究生,前途无量,却毅然选择回国,投身新中国的建设,他没有继承父亲的物质遗产,却继承了他的精神血脉,回国后,他在北京清华大学水利系任教,一干就是近五十年,他主持研发的混流可逆式水泵水轮机,广泛应用于国家重点水利工程,成为技术报国的典范。 父子二人,一在台湾,一在大陆,彼此不能通信,却精神相通,他们的选择看似不同,却都将“教育兴国”作为毕生信念,父亲守住了清华的制度与资金,儿子则在讲台上传承知识与理念,他们没有共同的墓地,却有共同的精神坐标。 直到1996年,时隔四十四年,梅祖彦终于踏上了台湾的土地,他跪在父亲墓前,久久不起,泪水涌出眼眶,梅园静谧,梅花正盛,墓碑朝向北方,似乎仍在遥望清华园的方向,那一刻,跨越海峡的两座清华,因一场迟来的父子重逢,悄然连结在了一起。 梅贻琦一生不言功名,从未留下豪言壮语,他留下的,是一套账册、一所大学、一个精神典范,他用沉默写就清白,用清贫筑起尊严,时代的洪流未能淹没他的理想,政治的分裂也未能撕裂他的信念,他不是大声疾呼的英雄,却是默默托举中华高等教育的脊梁。 如今,漫步清华园,无论是在北京的工字厅前,还是在新竹的梅园中,人们总能看到他的铜像静静伫立,他依旧身着朴素长衫,眼神平和而坚定,仿佛仍在守护那张属于学术的书桌,岁月流转,他的身影未曾远去。