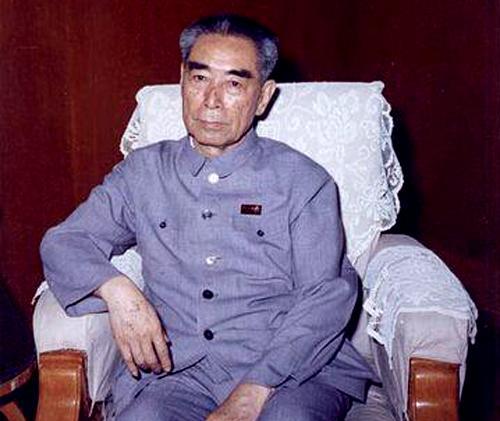

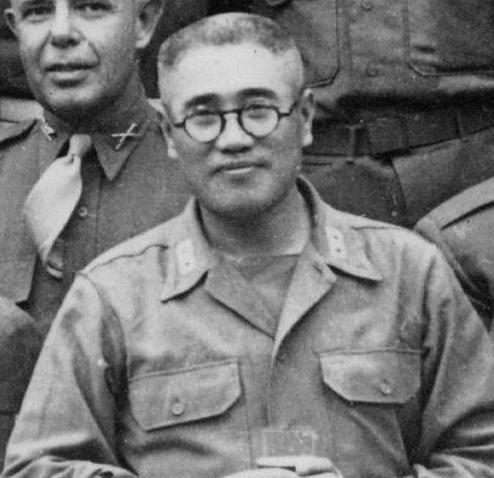

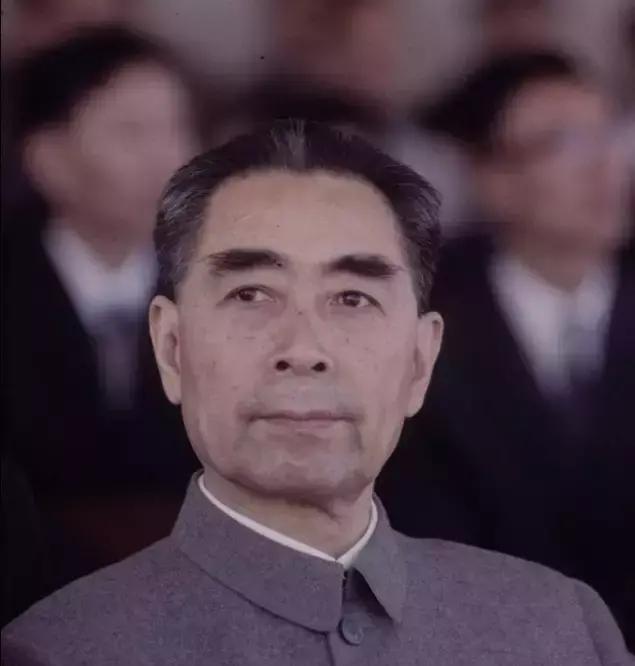

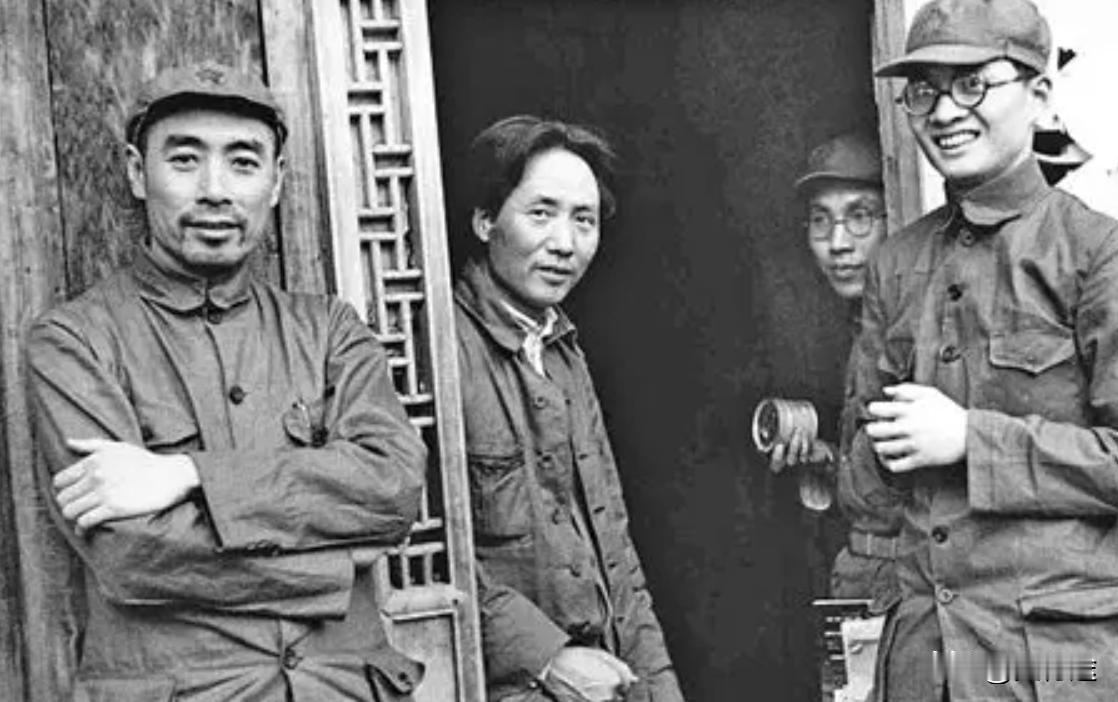

1976年1月,当听到周总理逝世的广播后,81岁的著名爱国民主人士胡厥文不禁失声痛哭,他含着眼泪在纸上悲痛地奋笔疾书:“庸才我不死,俊杰尔先亡。恨不以身代,凄然为国殇。万民齐恸哭,千载永难忘。” 翻看周总理1974年某天的工作日程,从凌晨三点到深夜两点半,短短24小时内他完成了从国家外交到民生事务的跨越式奔波。 那天下午四点与坦桑尼亚总统尼雷尔的会谈刚结束,晚上七点就出现在宴会厅;政治局会议开到凌晨两点半,七个小时后他又坐在办公桌前处理文件; 中午十二点匆匆赶去机场迎接西哈努克亲王,下午两点才能挤出半小时休息,这张日程表不是特殊案例,而是他晚年生活的常态。 工作人员回忆,总理办公室的灯光常常亮到东方既白,他右手边永远放着两样东西:一个装满文件的公文袋,一盒随时要吃的药片。 1966年后,周总理在政治局会议上受过最尖锐的批判,服务员推门送水时,看见他低头坐在角落里,江青等人正轮番指责他“右倾”。 但散会后他照旧投入工作,用“我不下地狱,谁下地狱”的担当保护了一大批老干部。 1976年1月8日他去世时,北京长安街两侧挤满了自发送别的群众,八十岁的胡厥文老人哭喊着写诗:“庸才我不死,俊杰尔先亡。” 这声哭喊道出了人民最真实的感情,一个把百姓饭碗看得比天大的人,百姓自然会把他刻在心尖上。 周总理赢得人心的秘诀,在于他超越了那个时代对领导者的全部想象。 他对亲属的要求严苛到近乎苛刻:侄女周秉建穿着军装来看他,被他要求脱掉军装回牧区;侄孙女考上大学,邓颖超要先查档案确认不是靠关系。 西花厅漏水的木地板十几年不修,秘书趁他出差简单修缮,回来就被调离岗位,这种近乎偏执的廉洁,在今天看来更像是一种精神洁癖。 但正是这种洁癖,让他在处理复杂政治关系时总能保持清醒,国民党特务头子张冲当年曾造谣他叛变,抗战时期两人却成了并肩作战的战友。 张冲病逝时,周总理亲自撰写挽联“安危谁与共”,这份胸襟让对手都成了朋友。 人民怀念周总理,本质上是在怀念一种近乎消失的政治品格,当某些人把权力当作家族生意时,周恩来却把权力变成责任;当有些人把批评当作攻击时,他却把批判会当成改进工作的机会。 他证明了真正的领袖不需要靠吹捧来维持权威,而是用实实在在的付出赢得尊重。 白修德这位美国记者说得最准确:“见到周恩来,我的怀疑和不信任都消失了。”这种魔力来自哪里?来自他日复一日把“人民”二字刻在骨子里的坚持。 半个世纪过去,我们依然需要问自己:什么样的领导者才能让老百姓自发地流泪送别?什么样的牺牲才能让“十里长街”成为永恒的记忆? 周总理留下的不是个人崇拜,而是一面镜子,照见权力应有的温度,照见公仆应有的模样。 这面镜子至今仍在提醒我们:人心是杆秤,称得出轻重,量得出冷暖。