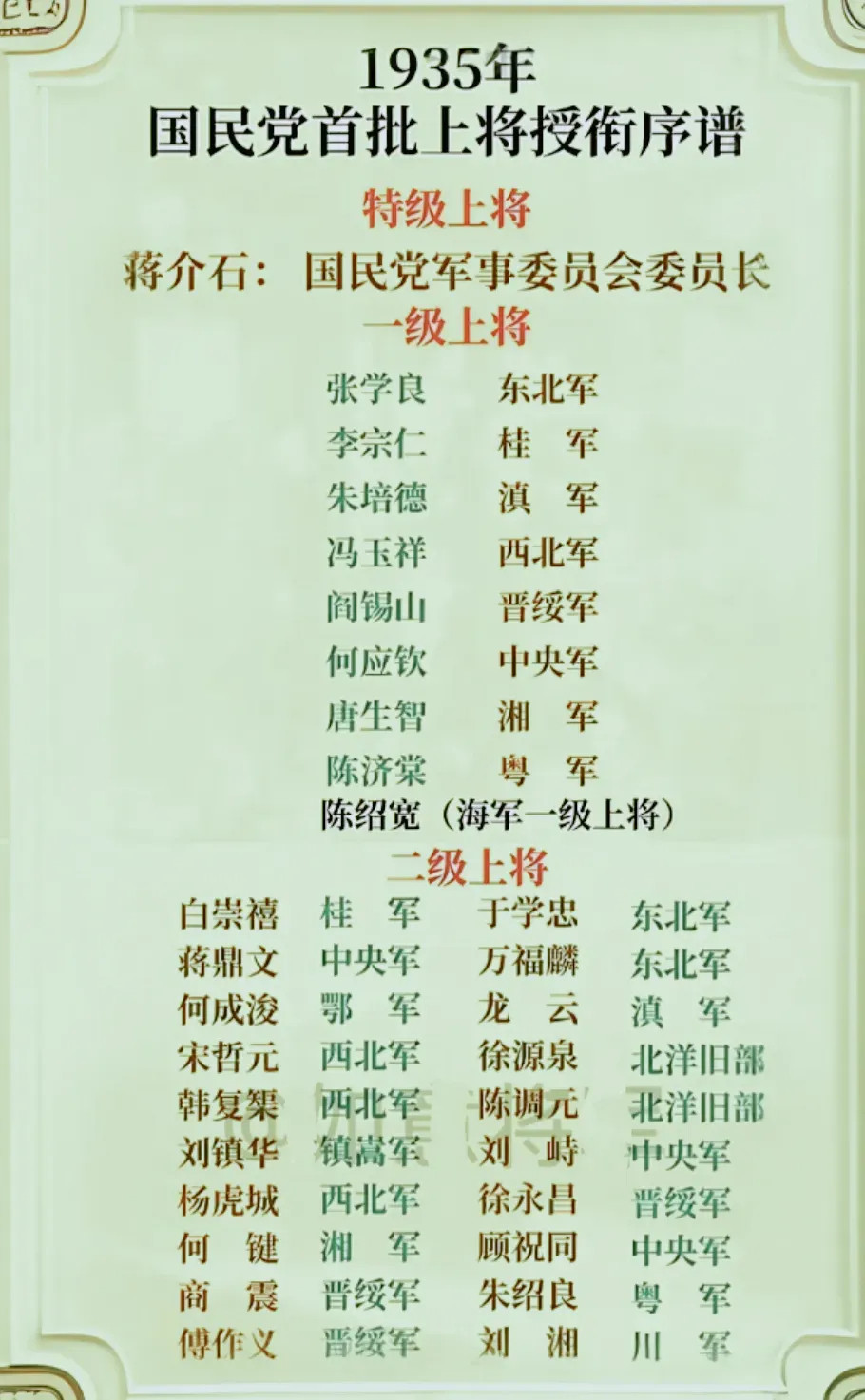

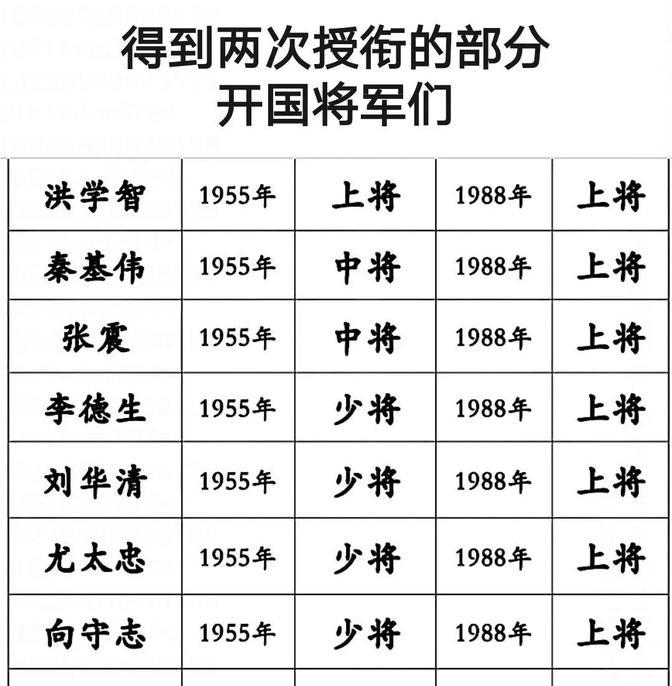

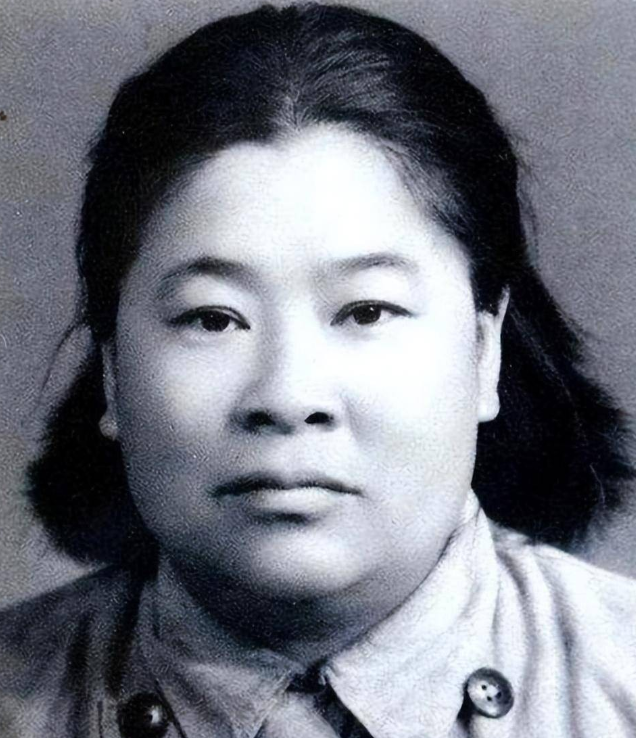

大家都知道,周总理在1955年授衔时,推掉了元帅军衔,但很少有人知道,周总理在民国时期是有过军衔的,最高是上将。 1955年9月,新中国第一次授予军衔。在这个重要的历史时刻,国务院总理周恩来作出了一个令人印象深刻的决定:他婉拒了元帅军衔。这个决定体现了周恩来同志一贯的为人风格,也让后人对他肃然起敬。 在当时的情况下,按照周恩来的资历、贡献和职务,完全符合授予元帅军衔的条件。他是中央政治局常委,是开国元勋,更是新中国的首任国务院总理。然而,周恩来却坚持推辞这一崇高的军事荣誉。在一次重要会议上,他明确表示:"我们党的干部都是革命的战士,职务分工不同罢了,不必搞这些等级。" 这一幕让许多人对周恩来肃然起敬。但鲜为人知的是,在这位日理万机的总理的履历中,还藏着一段与军衔有关的往事。在民国时期,他曾三次获授军衔,最高达到上将军衔。这段经历横跨北伐战争、抗日战争直至解放战争前夕,见证了中国近代史上的重要转折。 1955年的这次推辞,与周恩来在民国时期的军衔经历形成了鲜明对比。如果说民国时期的军衔是为了革命需要,是形势所迫,那么新中国成立后推辞元帅军衔,则更能体现出他的政治智慧和个人风范。在他看来,革命干部不应过分注重军衔和地位,而应该将注意力放在为人民服务上。 值得一提的是,1955年授衔时,周恩来不仅自己推辞了元帅军衔,还建议其他同志也要以身作则。他认为,军衔制度的建立是为了加强军队的现代化建设,而不是为了追求个人的荣誉。这种态度,与他在民国时期对待军衔的态度一脉相承。 回顾周恩来在民国时期的三次授衔经历,我们可以清晰地看到,他始终将个人得失置之度外,始终把革命事业放在首位。这种态度,在1955年达到了一个新的高度。当时,他对身边的同志说:"革命者的荣誉不在军衔的高低,而在于为人民服务的实效。" 这段历史告诉我们,一个真正的革命者,不会因为军衔的有无而改变自己的初心。周恩来同志在不同历史时期对待军衔的态度,充分展现了一个共产党人的优秀品格。这或许就是为什么,当我们回顾这段历史时,总能感受到一种超越时代的力量。那么,在他漫长的革命生涯中,那三次军衔的授予,又各自有着怎样的故事呢? 说起周恩来的第三次授衔,要追溯到1946年。当时,国共两党正处于谈判的关键时期,为调处军事冲突,成立了由国民党、共产党和美国三方代表组成的军事调处执行部,简称"军调处"。 在军调处中,各方代表的军衔等级成为一个微妙的问题。国民党方面派出了张治中上将,美方代表是五星上将马歇尔。按照外交惯例和谈判需要,三方代表的级别应当相当。因此,作为中共代表的周恩来也被授予了上将军衔。这是他军衔最高的一次,虽然这个军衔带有临时性质,随着谈判的结束而自动失效。 在军调处的谈判桌上,三方代表就停止内战、实现和平等议题展开激烈交锋。周恩来以其出色的外交才能和谈判技巧,在维护党的利益方面发挥了重要作用。尽管最终谈判并未能阻止内战的爆发,但这段经历也成为了他个人履历中的重要一笔。 往前追溯到抗日战争时期,这是周恩来获得第二次军衔的时候。1937年,为了实现抗日民族统一战线,红军改编为国民革命军第八路军。在这次改编中,许多共产党的高级将领都获得了相应的军衔。 朱德被授予上将军衔,彭德怀、林彪、刘伯承、贺龙等人则是中将,徐向前、聂荣臻、陈赓、徐海东等人获授少将军衔。而周恩来当时除了担任党内职务外,还在国民政府军事委员会担任政治部副部长,军衔是中将。值得注意的是,经过蒋介石特批,他可以享受上将待遇。这个特殊安排,反映出当时复杂的政治形势和国共合作的微妙关系。 再往前追溯,周恩来最早的一次授衔是在北伐战争时期。当时的他担任国民革命军第一军政治部主任,拥有中将军衔。这个职务和军衔在当时是相当显赫的,就连后来声名显赫的国民党将领顾祝同、薛岳、卫立煌等人,都曾是他的部下。 在这段时期,周恩来以其卓越的组织才能和领导能力,在北伐军中发挥了重要作用。他既要处理军队的政治工作,又要协调各方关系,工作十分繁重。然而,这段经历并没有持续太久。1927年蒋介石发动"四一二"政变后,周恩来的军衔随即被取消。 这三次授衔经历,每一次都与特定的历史背景和政治需要密切相关。从北伐时期的中将,到抗战时期享受上将待遇的中将,再到解放战争前夕的临时上将,军衔一次比一次高,但周恩来始终没有把这些头衔放在心上。这种态度,与他后来在1955年推辞元帅军衔时的表现,可以说是一脉相承的。