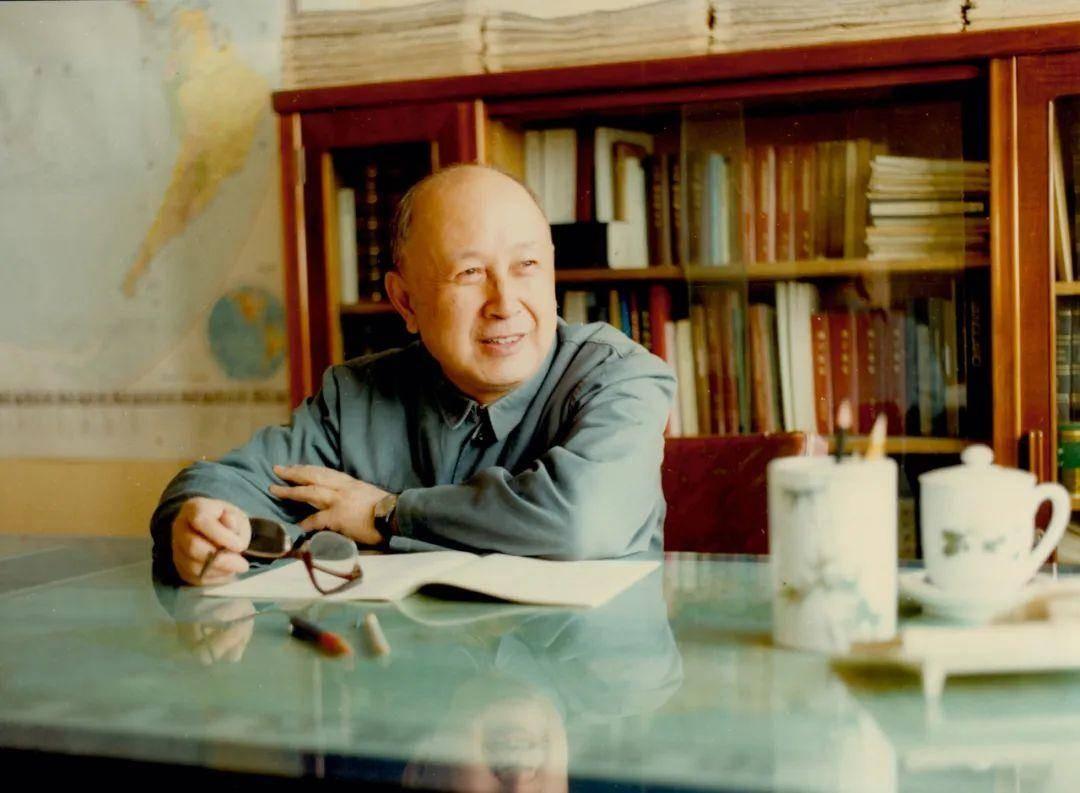

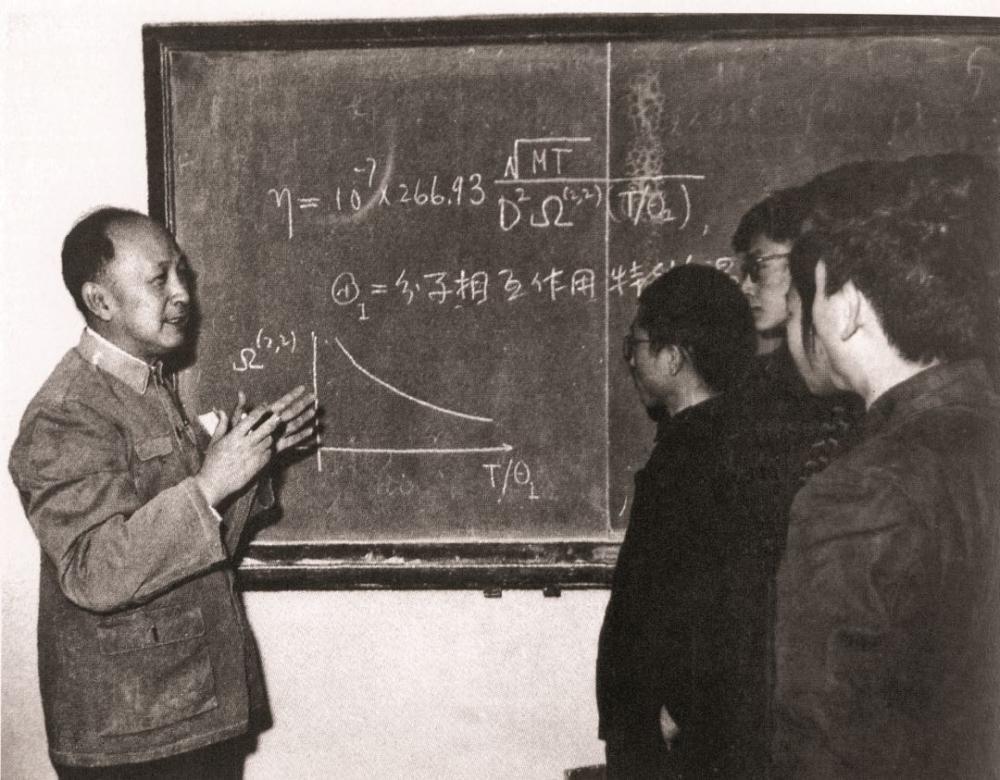

晚年的钱学森整日躺在床上,很少说话,家人都以为他得了老年痴呆,于是找来医生检查,医生询问:“钱老,100 减 7 等于几?” 谁料,钱老听后怒声呵斥道:“你知道你问的是谁?我是大科学家钱学森!”没想到,这句话却引得众人哄堂大笑。 1994年,北京解放军301医院。一位83岁的老人坐在轮椅上,头发花白,神情平静,他就是钱学森,保健医生赵聚春正按流程为他做老年痴呆筛查,轻声问道:“钱老,100减7等于多少?”“93。”回答得没有一丝犹豫,“93减7呢?”“86。” 就在医生准备问第三个问题时,钱学森原本平静的表情瞬间凝固,眉头紧锁,语气里带着一股不容置疑的威严:“你知道你在问谁吗?我是大科学家钱学森!” 安静的体检室先是死寂,随即爆发出一些克制不住的笑声。这笑声里有对老科学家脾气的理解,也有对他思维依旧清晰的释然。 一个算了一辈子火箭轨道和复杂函数的大脑,现在却要被考核“100减7”,这场景本身就有些黑色幽默。而这场小小的风波,也恰恰揭开了钱学森晚年生活的真实一角。事实上,这次检查的起因,正是源于身边工作人员甚至家人的误解。 自确诊膀胱癌后,钱学森的身体状况便开始走下坡路。手术虽成功,但紧接着的腰椎骨折、股骨头坏死,让他彻底告别了自由行走,与轮椅为伴。 到了九十多岁,他大部分时间只能卧床。身体的衰败让他不愿多言,长时间的沉默,让那些不了解情况的护理人员误以为他的认知出了问题,这才有了开头那一幕,可沉默,不代表思考的停滞。 保健医生赵聚春后来澄清,那次测试恰恰证明钱学森的认知能力好得很。他的沉默,是对病痛的独自承担,是不想把负面情绪带给家人的体谅。他曾对妻子蒋英说:“英英,你别担心,我不说话只是在思考问题。”这位骄傲的科学家,选择用自己的方式消化衰老带来的痛苦。 而他的大脑,也从未停止运转。从1994年到2009年,在他生命的最后十五年里,他通过书信向国家提出了数十项极具前瞻性的建议,内容横跨虚拟现实、沙产业、新能源汽车等多个领域。 2005年,94岁高龄的他,还在演算未来航天器的推进系统。这些手稿,是他头脑依然高速运转的铁证,即使在最虚弱的时候,他也能在花园里,慢条斯理地为妻子折上一架纸飞机。那架小小的飞机,承载着他童年对空气动力学的最初直觉,也带着两位老人飞回了许多温暖的旧时光。 钱学森的遭遇,其实折射出那个年代整个社会对“衰老”的认知局限。人们习惯于将老人的沉默、行动迟缓,简单粗暴地归结为“老糊涂了”。 一项调研显示,超过六成的退休科研人员,都曾面临过类似的误解。我们敬仰英雄石破天惊的功绩,却常常无法理解他们晚年承受的病痛与疲惫,更不懂得如何去尊重这份沉默,社会懂得如何赞美一座丰碑,却不太懂得如何呵护一个会生病、会疲惫的普通老人。 钱学森一生不喜言辞。当年冲破美国封锁回国,他用行动说话;在戈壁荒漠研制“两弹一星”,他用成果说话。晚年,面对外界的误解,他依然选择了用行动回应。 如今,在中国科学院力学研究所的展柜里,陈列着两样东西:一件是金光闪闪的“两弹一星功勋奖章”,另一件,就是那份1994年的体检记录单。在记录单的空白处,有一行清晰的钢笔字:“认知能力测试正常,受试者自述‘我是大科学家钱学森’。” 这张薄薄的纸,无声地诉说着一切。它和那枚金质奖章并排而立,仿佛在提醒每一个后来者:智慧从不因沉默而褪色,正如大海的深度不因表面的平静而改变。当我们铭记一位英雄年轻时的意气风发时,更应该懂得并尊重他们年老时的沉默与尊严。 信源:山东广播电视报 晚年钱学森:“我是大科学家钱学森!”2017-09-20

龙歌

世界级的大科学家钱学森