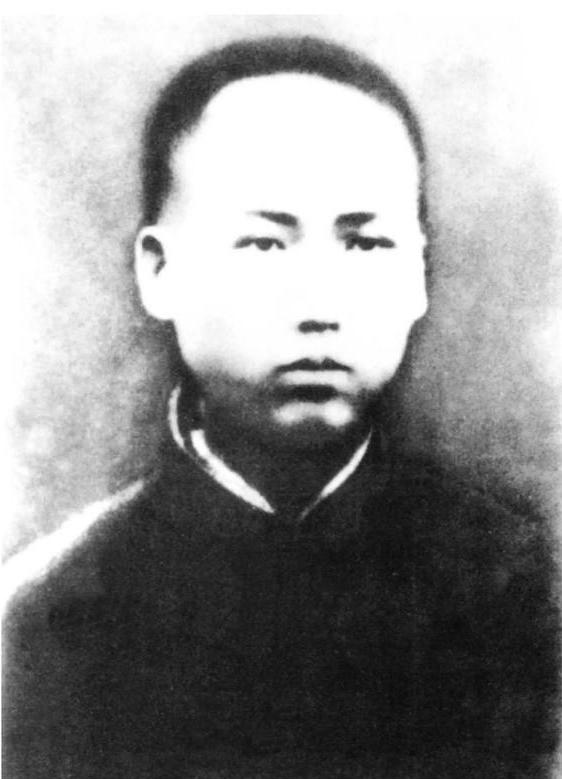

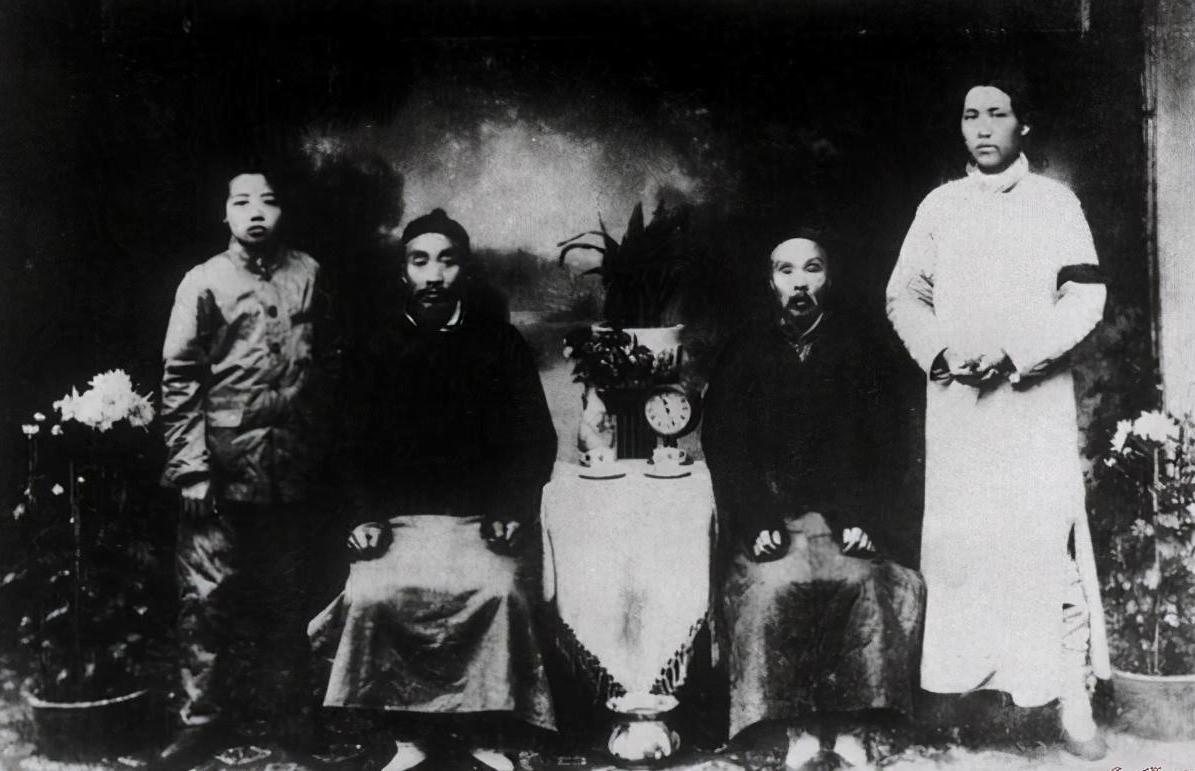

1919年文七妹在长沙治病,临走前:三伢子,讨到了堂客给娘说一声 “润之,信上说你娘的病又重了,你真不回去?”——1919年3月,北京南长街的一间斗室里,舍友萧子升压低声音问。毛泽东没应声,手指却在油灯下颤了又颤,那封从韶山寄来、边角磨得起毛的家信几乎被捏皱。 北方的晚春依旧料峭,毛泽东抱着书卷却无法静读。母亲文七妹患疮疡已久,上次来信还说“汗湿即愈”,这回却多了“夜难安寐”四字。就在几周前,他忙着帮蔡和森等人筹帆赴法,白天跑码头,夜里抄名单,心里像压了一块石头——怕船开得太慢,又怕日子过得太快。 脑海里冒出的是母亲左手端碗、右手捋袖给路边乞丐盛饭的身影。少年时,韶山冲常年青黄不接,父亲毛贻昌主张“省一口算一口”,母亲却暗地里把剩饭软菜分出去。她总说:别人也是爹生娘养的。那时的润之,只晓得母亲好心肠,却不懂“慈悲”二字能浸入骨头。 一桩桩往事翻滚而来:五岁认“石三伢子”做干娘,十岁在外婆家钻进舅舅书房如鱼得水;十四岁被拉回田埂拔草插秧,夜里举灯偷读《资治通鉴》;十八岁要去湘乡求新学,父亲拧着胡子怒喝“书能当饭吃吗”,母亲却把表兄文运昌和私塾先生一并找来“助阵”。父亲嘴上不情愿,最终还是说了那句“有本事就读到天边去”。那天清晨,少年毛泽东跪在父亲脚边,身后是母亲低低的叹息,和门槛外一地斜阳。 春寒未退,毛泽东从京津沿津浦、湘黔线连夜赶回长沙。4月中旬,他推开九哥王季范家的木门,屋里药味发涩。母亲枕着薄褥子,脸庞比记忆里瘦了许多,却先笑出来:“三伢子,捡回来了。”一句话拴住他的眼泪。二弟毛泽民忙递凳子,母亲却抬手轻轻拍了拍床沿,示意儿子坐近些。 长沙无房可住,他只得借宿九哥处。第二天在街头碰见周世钊,对方一句“修业小学缺个教《纲鉴》的”,算是临时落脚。那晚,他趁母亲入睡,独自站在岳麓山脚,夜雾里满是湖汽,耳畔却回响着母亲压在咳嗽后的呻吟声。他明白,留给自己尽孝的时间没有多少了。 按母亲意思,本不愿再奔医院。毛泽东软哄硬劝,说是“逛街散心”,结果把母亲直接送进湘雅西医门诊。医生用生硬的湘音外加蹩脚的英文词句告诉他:恶性淋巴已扩散。毛泽东怔着,像被人从后脑猛击。转身又拉母亲去看中医,老先生捻着胡子对他使了个“回天乏术”的眼色。他咬紧牙关,还是抓了两大包药——哪怕仅剩心理安慰,也要给母亲撑起最后的伞。 长沙的五月闷热。放学铃一响,他快步回宿舍,先替母亲擦身,再候火熬药。文七妹却一天天惦记韶山:“山里凉,田里青,娘回家睡得踏实。”毛泽东知道拗不过,只得应允。动身前,他领母亲与两位弟弟去照相馆,闪光一亮,成了兄弟三人与母亲唯独一张合影。照片洗出时,母亲盯着自己衣襟上的补丁,笑得像个孩子:“日后你们要记得娘原先也做过‘城里人’。” 六月底,湘江水涨。木船靠岸,母亲刚挪上甲板,就轻声叮咛:“三伢子,讨到了堂客给娘讲一声,好让我放心。”毛泽东点点头,却硬把泪水咽下。接着是一连串托付——管好弟弟,别记挂山里庄稼,做事要有定向。每一条都像钉子,从他心口一路钉到脚底。 船家催着解缆,他忽地双膝一屈,朝母亲磕下重重一头。母亲拉不过,只能俯身抚平他的衣襟,努力扯出笑:“行了行了,下去吧。”毛泽东背过身时,肩膀剧烈抽动,仍只抬手挥了挥——连再见都不敢出口。 中秋前夕,他在长沙发动驱张运动,忽收二弟急信“见信速归”。等赶到韶山,灵堂已设,白帆布横跨屋脊。棺木漆得乌亮,他伏在上面,哭到昏厥。清醒后,拒绝进食,笔墨递到手里才像被重击惊醒。他写下长联:“疾革尚呼儿,无限关怀,万端遗恨皆须补;长生新学佛,不能住世,一掬慈容何处寻?”墨迹未干,滴泪成斑。 次日宣读祭文,他一字一顿,声音沙哑,却稳如钟磬。那篇《祭母文》后世广为流传,最动人处不在华辞,而在句句血肉:愿尽余生报答春晖,愿众生皆得慈母般安慰。读到“躯壳虽隳,灵则万古”时,他终于失声,再度跪倒。 很多人说,毛泽东的胸襟与胆略受书本激发、受时代造就。我却更愿意相信,那份对底层疾苦的天然敏感,对弱者本能的同情,是母亲在柴门前递出的每一碗稀粥里慢慢浸进他骨子里的。1919年那次长沙送别,没有鼓角争鸣,没有革命口号,只有一位普通农妇对儿子轻轻的嘱托。可正是这份朴素、坚韧、无条件的爱,成了他后半生面对惊涛骇浪时最深的底气与乡愁。