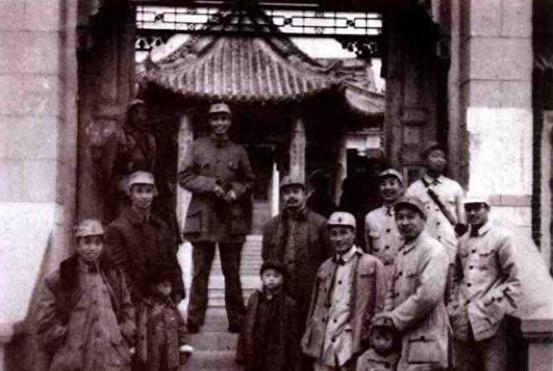

1959年傅崇碧在军事学院学习,同皮定均去看彭德怀,彭:敢来呀? “1959年10月的一个傍晚,皮定均低声招呼:‘老傅,今晚陪我去挂甲屯?’”刚出校门的两个人踩着落叶,风里透着凉意,也夹着几分说不清的忐忑。倘若被人撞见,麻烦不小,可他们还是拐进了吴家花园。 灯光昏黄,彭德怀正弯腰捶打谷穗,听见脚步,他抬头打量片刻,笑里带刺地抛出一句:“敢来呀?”声音不高,却像当年的炮火,直击胸口。傅崇碧拱手,皮定均接话:“我们想听听您的身体怎样。”三人站在院中,没有寒暄客套,旧战友之间的默契,省去许多铺垫。 回想两年前的庐山,云雾缭绕背后已翻起惊涛。八届八中全会赞成与不赞成的界限,被一道锋利的线划开。对外仍是“讲团结”,对内却是“划右倾”。傅崇碧在红山口听消息,忍不住嘀咕:“彭总怎么就成了‘问题’?”此刻探望,既是惦念,更是试探政治温度。 风吹过桂树,淡淡清香让人想起山城铁原。1951年6月1日拂晓,63军兵力已减到2.4万人,却要顶住美军4.7万人的正面冲击。彭德怀凌晨五点的电话掷出硬指标:“半个月,顶不住也得顶!”电话那头,他甚至没听见自己的咳嗽声,作战地图被汗浸得卷起边。 铁原的山谷不宽,炮火从天而降,炸点密得像棋盘。187师坚守涟川口,3昼夜反复拉锯;189师夜间偷回种子山,营长李国瑞衣衫焦黑却咧嘴大笑:“高地还在,中国就没丢面子。”傅崇碧在指挥所里掐秒算弹药,只能靠突击和短兵相接拖时间。12天后,联军被死死钉住,东线主力安全脱离。那一仗,63军阵亡4300多人,却赢来“铁军”之名。 战场硝烟未散,1953年10月部队整编,军部移驻石家庄。授衔典礼上,傅崇碧戴上少将星徽,转身就把证章扔进抽屉——他惦记的不是肩章,而是如何补起自己的文化短板。“我字认不全、算术也慢,带兵靠一股狠劲终究不行。”他给军区写了求学报告,被卡下来了;直到彭德怀“可以嘛”三个字,他才跨进红山口的大门。 军事学院的前三个月,与其说学文化,不如说补洞。教授们从标点讲到句式,教到第三周,就让学员写“战地回忆”。傅崇碧洋洋洒洒两千多字,还特意标注了战场经纬。编辑部想刊发,他却摆手:“吹得响,战友咋想?”他的质朴,在课堂里也显得格外倔强。 有意思的是,学院请来一位苏联顾问讲《集团军进攻战术》。这位少校照着讲义比划箭头,台下却是一群把命压在炮火线上的老兵。几天以后,教室空了一半,院首长只得换成本土教员,并鼓励自学。论文答辩那天,陈毅笑眯眯问他:“铁原如果再打一次,你还敢守多久?”傅崇碧脱口:“命在,阵地在。” 时间回到挂甲屯的院子。短短二十多分钟,三个人谈的却足够多:学院情况、部队整训、家乡收成……没有一句怨言。临走时彭德怀拍拍尘土:“别惦记我,好好读书。”月色如水,把山墙影子拉得很长。傅崇碧心里突然一紧——这位曾在志愿军前线“十日四夜不合眼”的总司令,如今院子里的灯火却显得孤单。 周一点名,学院政治部主任把两人叫去:“谁指使你们去的?谈了什么?”语气凉得像北风。傅崇碧回答:“没人指使,就是老部下看望首长。”对方让写材料,他把纸推开:“讲完了,没别的。”这番倔强让气氛顿时凝固。几个星期后,一份“未与彭德怀谈及任何组织问题”的简单结论草草收场,却在学员间传得沸沸扬扬。 说实话,这种政治寒意并非第一次出现。十三陵水库劳动整队时,同一个主任指责队列“还不如国民党”,傅崇碧当场顶了回去:“我们打了他八年,怎会不如?”那股子军人脾性,谁都拦不住。 1961年,结业考核。傅崇碧交上厚厚两卷——第一卷写“集团军机动防御”,第二卷记录自己在铁原的指挥笔记。陈毅翻了几页,说:“老傅,你挂星了,还是要多读书。”傅崇碧憨笑:“我就是想让兵能少流血。” 多年之后,回看那场“敢来呀?”的探望,大多数人只记得一句调侃,却忘了那背后藏着连环暗流。彭德怀的质疑,是关切,也是提醒;傅崇碧和皮定均的冒险,是敬重,更是军人骨气。历史的弯道里,人情与风声交织,留下的不是口号,而是一个再朴素不过的信念——战友就是战友。

渊缘

君子之交,淡如水[点赞][点赞][点赞]

致远斋之往事如烟

军人质朴

用户10xxx57

敬礼!三位英雄!三位汉子!

用户17xxx72

永远怀念我们的大将军,世界军事史上的战神

用户58xxx16

这才是做为真正军人的纯粹,也体现了彭总在中国人民解放军序列里的崇高威望!

财来自有方之星汉灿烂

高风亮节彭总刚正不阿铁血丹心为民请命

里兰香

大将军为民请命!致敬

燕明·桃园读书舞剑

瞎扯上陈毅,他没管过军事学院的事

上等兵

亮剑里的剧情,常乃超在南京军事指挥学完给高级将领上课,下面的学员根本就不屑一顾,因为他们就是从战场上活下来的幸存者