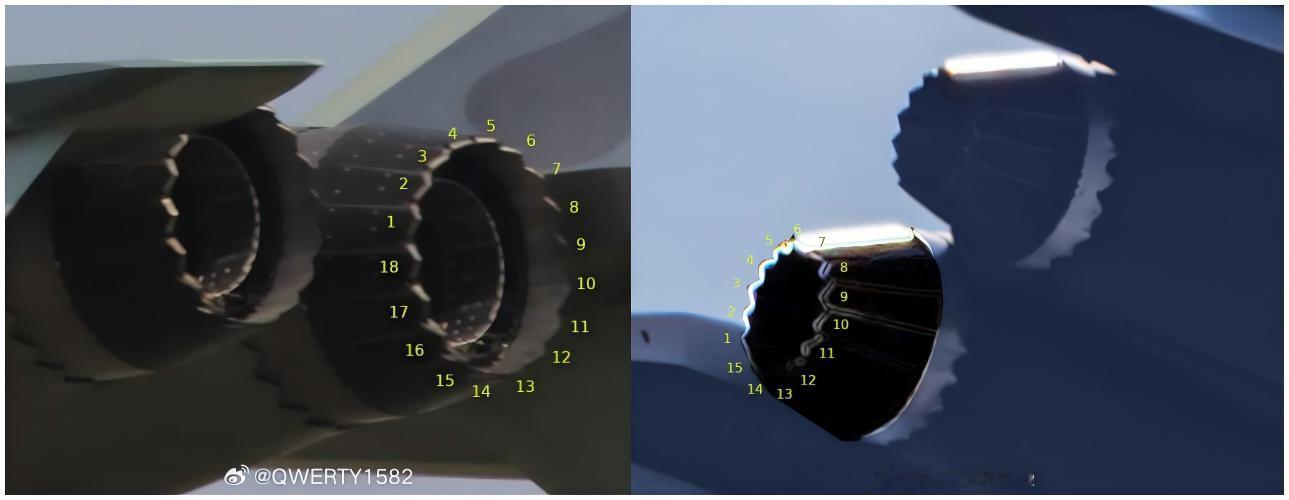

中国轰炸机距离美国B-2还有多少差距? 当一架隐身轰炸机划破长空,雷达却捕捉不到它的身影,这不仅是技术的巅峰对决,更是国家力量的无声较量。随着轰-20首飞的脚步渐近,人们不禁好奇:中国这款战略利器与美国B-2“幽灵”相比,到底还差多少?几十年的技术差距,能否在一架飞机的振翅中被抹平? 轰-20的出现,是中国航空工业的一次飞跃。作为一款隐身战略轰炸机,它被寄予厚望,不仅要提升中国空军的远程打击能力,还要在大国博弈中占据一席之地。而B-2,作为美国空军的老牌王牌,自1997年服役以来,凭借超强的隐身性能和全球投射能力,一直是战略轰炸机的标杆。要搞清楚两者差距有多大,我们得从几个关键点入手:隐身技术、航程载弹量、电子设备,以及背后的工业实力和作战理念。 隐身技术上,这是轰-20和B-2的核心竞争力。B-2靠的是独特的气动布局和吸波材料,能把雷达反射截面积压到极低水平,据公开数据推测,可能只有0.1平方米甚至更小。这让它在敌方防空网面前几乎“隐身”,神出鬼没。轰-20虽然还没公布具体参数,但从官方透露的剪影和专家分析来看,它很可能也采用了飞翼布局,强调低可探测性。我们的隐身涂料和材料技术这些年进步不小,比如歼-20的隐身性能就得到了验证。但跟B-2比,轰-20的隐身效果是不是能达到同一水平,还得看实际测试数据。 航程和载弹量上,这是战略轰炸机的“硬指标”。B-2的航程超过12000公里,加上空中加油,几乎能覆盖全球,载弹量高达20吨,能扔从常规炸弹到核弹的各种家伙什。轰-20的具体数据还没公开,但外界猜测,它的航程可能在8000到10000公里之间,载弹量估计在10到15吨左右。如果真是这样,跟B-2比,轰-20在远程投送能力上还有点距离。 B-2配备了顶级的雷达和通信系统,能在复杂电磁环境下作战,还能跟卫星、无人机协同。轰-20肯定也会装先进设备,比如有源相控阵雷达和数据链,这在歼-16、歼-20上都有应用。但美国在电子技术上底子厚,B-2的系统集成度很高,还经过多次升级。 B-2造价高,一架超过20亿美元,总共才造了21架,维护成本也吓人。美国能这么玩儿,靠的是强大的经济和技术基础。轰-20虽然还没披露成本,但中国一贯讲究“量大管饱”,肯定不会像B-2那么“金贵”。我们的工业体系这些年突飞猛进,航空发动机、复合材料都有突破,比如涡扇-20已经量产,轰-20很可能用上类似技术。 作战理念上,这其实是差距的深层原因。B-2是为冷战设计的,强调单打独斗,全球渗透。轰-20则更像是体系作战的一环,跟我们的航母、驱逐舰、无人机搭档,突出整体战力。这种差异不一定是技术上的落后,而是战略目标不同。中国的国防政策是防御性的,轰-20的任务可能是震慑对手、守住家门口,而不是去全球“开疆拓土”。 10多年过去了,技术差距在缩小,但不是一蹴而就的事。轰-20的研发,背后是中国几代航空人的心血。从当年的轰-6,到现在的轰-20,我们走了多远的路?看看歼-20,从立项到首飞用了十几年,轰-20估计也差不多。这期间,美国也没闲着,B-2虽然老了,但还在升级,X-37B、NGAD这些新玩意也在搞。 当然,差距是实打实的。B-2的实战经验丰富,炸过南联盟、伊拉克、利比亚,证明了自己的能力。轰-20还没亮相,实战检验还得等。技术上,我们的发动机寿命、隐身材料耐久性,可能还没到B-2的水平。工业链的深度和广度,跟美国比也有距离。