“不愿放人”!1950年,新中国驻蒙大使吉雅泰面临棘手难题:一万多侨民恳求回国。

1949年,中国与蒙古正式建交,互设使馆。翌年,吉雅泰出任首任驻蒙大使。彼时,约有一万名同胞居住蒙古,他们大多在手工业、农业及矿业工作。这批侨民可分为两部分:一部分在1924年前来到蒙古,之后定居;另一部分是1945年苏蒙军队对日作战后,因战事滞留,其中许多人来自内蒙古。新中国成立后,特别是滞留的侨民,他们与故土亲人长期音信阻隔,融入当地社会也困难重重,纷纷表达归国意愿。

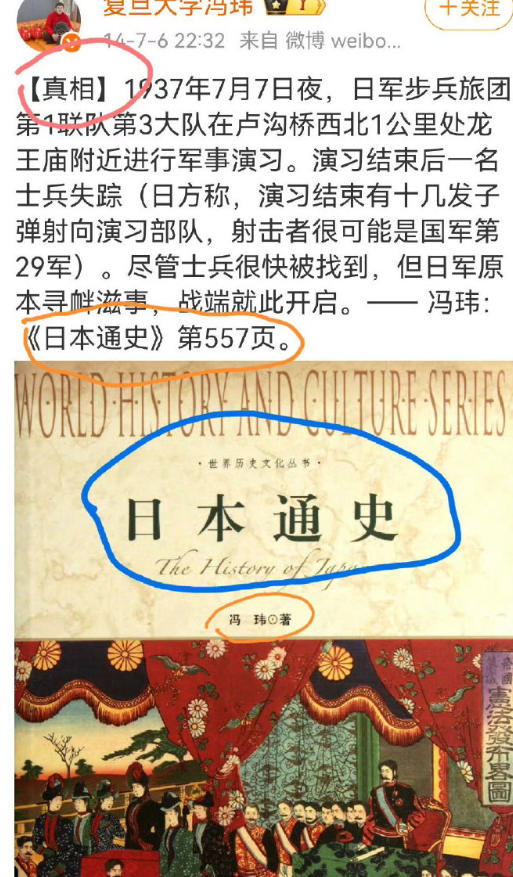

吉雅泰大使对此高度重视。1950年8月,他与蒙古外交部长拉姆苏伦就此问题进行会谈。随后,吉雅泰向周恩来总理汇报了情况。周总理建议用其他工人替换回国的同胞,如果蒙古仍需劳动力的话。蒙古方面也提出特殊请求,希望中国派遣翻译、医生、教师和政治工作人员一同前往,并特别指出:“由于财政紧张,我们希望中国工人的工资都留在蒙古,不寄回中国。” 相关记录可见1954年11月中国外交部档案馆的《中央派乌兰夫副总理参加蒙古人民革命党第12次代表大会的指示电》(档案编号202-00002-01)。

虽然以工换人的设想未被采纳,但这为之后中国援蒙建设埋下了伏笔。中国政府对回国侨民采取区别对待的政策:年老体弱或国内有亲属的,在征得蒙方同意后办理回国手续;而国营企业中的青壮年技术工人,则尽量劝说他们留在蒙古。 到1953年7月,留在蒙古的侨民减少到约七千人,大部分是建筑工人。

1955年,应蒙古请求,中国开始派遣大批工人援助蒙古建设。从1955年到1964年,累计有超过两万六千名中国工人奔赴蒙古。他们修建了大量的建筑物、铁路、桥梁和公路,架设了大量的电线,还建成了发电厂、养鸡场、毛纺厂和玻璃厂等。中苏关系恶化后,蒙古倒向苏联,中蒙关系转冷,中国援蒙工人最终撤离。据统计,中国工人为蒙古建设做出了巨大贡献,但也有许多人客死异乡。

吉雅泰,这位第一位少数民族大使,为这段历史留下了深刻的印记。这段半个多世纪前的往事,如今鲜为人知,但它真实地反映了那段历史的复杂性和无奈,以及中国政府对海外同胞的关怀和努力。外蒙古这片土地,曾是中华故土,这段历史值得我们铭记。