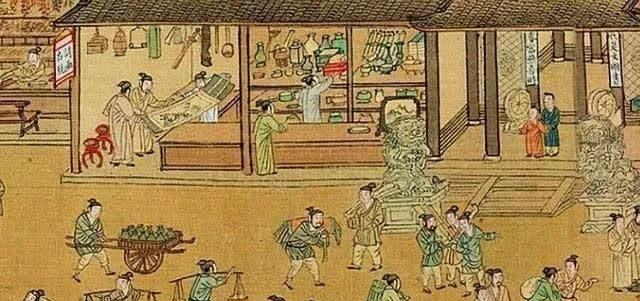

为什么宋朝商人能逆袭?契约制度竟是关键! 宋代土地政策的变革堪称经济结构转型的引擎。政府推行"不立田制,不抑兼并"的政策,使得土地流转速度较唐代提升三倍以上。《宋会要辑稿》记载,绍兴年间某地主通过订立契约,一次性收购民田达三千余亩。这种土地市场化进程催生了租佃契约的繁荣,契约中明确规定"主佃相须,贫富相资"的权利义务关系,较唐代部曲制下的人身依附关系有了本质进步。同时,农业生产力的提升带动了手工业的雇佣化转型,《梦溪笔谈》记载的应天书院工匠雇佣契约显示,工匠每日工值已可兑换五升米,较唐代官营作坊的实物劳役制更具市场属性。 商品经济的繁荣催生出多样化的契约形态。汴京相国寺每月五次的庙会交易中,茶引、盐钞等商业票据的流通量日均达万贯,这种信用契约的发达程度远超唐代。在临安城的瓦舍勾栏,艺人与勾栏主签订的演艺契约已具备现代委托合同的雏形,其中明确约定"三七分成,违约赔偿"的条款。值得关注的是,宋代契约制度已形成严密的法律保障体系:《庆元条法事类》规定,田宅买卖契约必须经官府"印契"方为有效;《名公书判清明集》记载的判例显示,契约纠纷中"以契为证"的原则已深入人心。 契约制度的发展又反哺社会结构的变迁。雇佣契约的普及使奴婢身份发生质变,《宋刑统》规定"雇人为婢,限止十年",较唐代"奴婢贱人,律比畜产"的律令有了实质性进步。在四川地区,茶商与茶农签订的预购契约,使农民能够提前获得生产资金,这种新型契约关系打破了传统的"春借秋还"高利贷模式。更具历史意义的是,宋代契约实践中萌生的"契约自由"理念,如《袁氏世范》强调的"交易循理,不为苟得",与近代民法精神存在内在契合。 这种契约文明的勃兴深刻改变了社会运行逻辑。当汴京商铺悬挂"公平交易,童叟无欺"的幌子,当泉州海商在市舶司签订出海契约,当徽州商人通过"会票"进行跨省结算,一个以契约为纽带的商业社会正在形成。正如朱熹在《朱子语类》中感叹:"今世之商,其智术有过于士大夫者。"这种变化不仅体现在经济领域,更渗透到社会生活的方方面面——婚姻契约中"三书六礼"的规范化,分家契约中"诸子均分"的制度化,都标志着契约精神已成为宋代社会的重要价值取向。 宋代契约制度的发展,本质上是传统农耕文明向早期商业文明转型的制度回应。它既保留了"重信守诺"的儒家伦理,又注入了"趋利合义"的时代精神,这种独特的制度创新为后世留下了宝贵遗产。当我们在《清明上河图》中看到汴河两岸鳞次栉比的商铺,在《梦粱录》中读到临安城"买卖昼夜不绝"的记载,这些鲜活的历史场景背后,正是契约制度编织的社会网络在支撑着经济的繁荣。这种以契约为纽带的经济秩序,不仅推动了宋代社会的进步,更为中华文明的演进留下了深刻的印记。