猛砸1000亿,再造一个三峡!

在今天的中国,“超级工程”已经是个司空见惯的词。

不过,即便是在众多的超级工程中,其中最具有历史意义,最有时代达标性的,依然是三峡大坝。

现如今,第二个三峡要来了!

据报道,国家发展和改革委于近日正式批复三峡水运新通道项目可行性研究报告。

发改委表示,三峡水运新通道是三峡工程之后长江干线上集水利、航运、生态等功能于一体的最大综合性工程。建设三峡水运新通道,是更好实施推动长江经济带发展战略、促进沿江地区经济社会发展的重要举措,具有十分重要的战略意义。

随后,中国三峡建工(集团)有限公司发布了《三峡水运新通道项目勘察设计招标公告》(下称“招标公告”),项目包含三峡枢纽新通道工程和葛洲坝航运扩能工程两部分。

三峡枢纽新通道工程是在现有的三峡船闸北侧再挖一条6680米的水道,建设双线连续五级船闸方案,设计通航船舶吨级为10000吨级。

葛洲坝航运扩能工程则是拆除现有主要供3000吨以下“小船”通行的三号船闸,新建成可以通行10000吨巨轮的两线船闸。

根据招标公告,整个项目可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月)。

另据交通运输部网站去年发布的公开报道,三峡老船闸的通过能力是1亿吨,新的船闸接近1.8亿吨,是老船闸的近2倍。

换句话说,在不考虑通胀的情况下,国家准备花将近800亿,用约10年时间,再建2个三峡大坝!

然而,这个工程已经至少晚来了10年。

2003年三峡老船闸落成时,设计通过量是1亿吨,这在当时看起来是合理的。

三峡工程投入使用的第2年,整个长江航道的货运量不过4亿吨,且集中在下游发达地区,三峡船闸全年的的货运总量是3430万吨,还有超过60%的余量。

其实最初的估计还要保守一些。

在当年三峡船闸试通航的现场报道中,在场专家预计到2010年,通过三峡和葛洲坝枢纽的货运量才会超过3000万吨,到2020年才会达到4500万吨以上,1亿吨的设计通过量应该足够用到2030年。

然而,当时所有人都低估了中国经济的发展速度,更不会想到成渝地区会如此飞速发展,一跃成为继京津冀、长三角、粤港澳大湾区之后的第四极。

长江上游经济活动超预期增长带来了庞大的货运需求——在2011年,也就是工程落成的第9年、比预计时间早19年突破1亿吨,“挤爆”了三峡船闸。

从那时起,三峡“堵船”成了常态,并且随时间推移愈演愈烈。

2016年三峡过闸船舶平均待闸时间44小时;2018年平均待闸时间150小时左右;2021年,三峡船闸货物通过量达到1.46亿吨,平均待闸时间约190小时,高峰时段待闸船舶已超过1000艘次。

从2022年起,三峡船闸通过量连续3年超过1.5亿吨的极限,船舶平均待闸时间超过200小时,船只过闸前等个7、8天是家常便饭。

全国政协委员蒙格丽此前在提案中表示,当前三峡过闸船舶每年超过4.5万艘次,按每艘船待闸1天增加成本0.8万元测算,每年造成水运行业增加运营成本约20-30亿元,大幅提高水运成本。

成本上升的同时,效率还在下降。据统计,船舶运营周期已由往年12个航次左右下降到6.5个航次左右。

长江航道是成渝地区和东部沿海交流以及货物出海的重要通道,尤其是重庆,自2006年起一直以水运为第一大运输方式,为90%的外贸物资提供运输保障,对直接和间接GDP贡献一度超过30%。

三峡堵船,直接卡了成渝地区的脖子。

数据显示,2016年至2021年,成渝地区港口吞吐量年均增速仅在2%左右。

同一时间,长江中下游武汉港年均增速约6%,九江港年均增速达到8.5%,江苏省江阴港年均增速超过20%,长江中下游水运增速已大大超过长江上游成渝地区。

建设三峡航运新通道,已经是迫在眉睫的问题。

事实上,关于三峡“第二船闸”的讨论在2016年前后就已经出现,并且方案和今天所见的也十分接近。那么,为什么这一有着紧迫需求,方案也相对确定的项目,拖延了这么久才正式推进?

其中部分是因为大坝相关的产业建设和利益分配问题。

1998年三峡大坝第一次实行断航管制,在三峡工程坝区所在的宜昌秭归县发展出了一种全新的产业——翻坝物流,也就是坝区上下游,分别设置港口装卸货物,中间通过汽车转运。

翻坝本来只是三峡工程通航前的应急工程,但在大坝投入使用后,因为危险物品的运输需求而得以保留。之后随着三峡“堵船”,翻坝产业又开始繁荣发展,成为当地重要产业。

对于湖北而言,修建三峡水运新通道,地方层面直接收益有限,还要面对生态保护、库区拆迁的问题,而翻坝产业可以直接提供每年数以亿计的收入,解决当地数千人就业。根据早前公开报道,400集装箱货轮使用翻坝转运,花费超过30万,而通过第二船闸的话成本“几乎为零”。

从2010年宜昌市提出建设翻坝物流产业园起,湖北省就将其纳入省政府工作报告,并且之后多次支持其扩大规模,还曾争取其上升到国家战略。

很长时间里,三峡水运新通道规划推进缓慢,逼得上游地区不得不另谋出路。

某种意义上说,重庆成为中欧班列首个开行城市,以及后续大力推进西部陆海新通道建设,通过公、铁、水联运向南寻找出海口,继而成为西部重要枢纽城市,都是被三峡“血流不畅”逼出来的。

不过总体来看,国家以及相关各方大多数支持三峡水运新通道方案,与此同时,湖北也获得了荆汉运河项目推进的回报,因此新通道建设终于提上议程。

毫无疑问,对长江经济带而言,三峡水运新通道将是一针“强心剂”,有力推动区域协同发展。

长江经济带横跨东中西三大区域,新通道将全面提升长江航运通过能力与效率,使得地区间物资流通、产业协作更加顺畅。

下游的长三角城市群作为长江经济带的龙头,与长江中上游地区的经济纽带将通过三峡水运新通道进一步强化,高端制造业、现代服务业可高效地拓展中西部市场空间,中上游地区的丰富资源和特色产品也能更便捷地抵达长三角。

长江中游城市群,尤其是武汉都市圈将凭借三峡水运新通道迎来发展的 “加速度”,武汉作为长江中游航运中心的枢纽地位肉眼可见地将进一步巩固,庞大的汽车、钢铁、电子信息产业将有最廉价的原材料及产品。

当然,受益最大的是长江上游的成渝经济圈,特别是直面长江的重庆。

重庆90%以上的外贸物资运输依靠内河航运,60%以上的社会运输周转量依赖水运完成,45%的港口货物吞吐量为周边省市货物中转,水运在重庆经济发展中占据举足轻重的地位,一旦三峡水运新通道建成,万吨级船舶可直达上海,极大提升重庆港的航运能力,降低物流成本,直接增强重庆企业的市场竞争力。

例如,以重庆当前最具活力的汽车产业为例,通过新闻报道就能直观看出其对长江水运迫切的需求。

2017年,重庆长安民生物流股份有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司和上海泛亚航运有限公司签署10万台乘用车水运集装箱运输协议,被媒体以“渝、沪携手打造汽车水运集装箱运输”为话题广泛报道。

时至去年,重庆汽车产业更加强势,生产汽车254.01万辆,以300辆的微弱优势,重新赢下了持续十数年的“穗渝之争”。

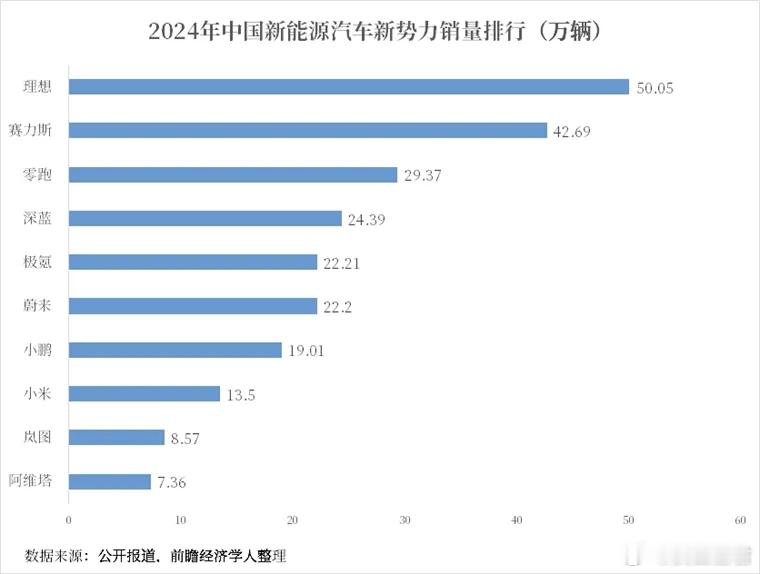

其中,新能源汽车无疑扮演了重要角色。2024年重庆市汽车产量254.01万辆,比2023年增加21.83万辆,其中新能源汽车产量增长了45.3万辆,以重庆为基地的新势力车企赛力斯和长安旗下深蓝、阿维塔均跻身全国销量前10。

正是重庆抓住了新能源风口,弥补了燃油车产量的下降,才使得这个传统汽车重镇避免衰落。

不过在新能源汽车长途运输方面,重庆的宣传已经转向了西部陆海新通道和中欧班列。

报道中提到,与传统水运方式相比,依托西部陆海新通道铁海联运网络,赛力斯汽车将节约10天至20天的运输时间。出口到印尼的散件,通过传统的江海联运模式要30天,而通过陆海新通道只需18天左右。

实际上扣除三峡排队的8天,两种方法的时间差距会大大缩小,而水运的成本还低得多。

未来,三峡水运新通道将为重庆汽车出口装上 “加速引擎”,重庆汽车可借此快速抵达全球市场,尤其在东南亚、中东等 “一带一路” 沿线国家,凭借更低的运输成本,在国际竞争中占据价格优势。

值得一提的是,尽管产业根基发生巨大变动,三峡翻坝物流产业园也没有坐以待毙,而是另求机遇,成功实现转型,从传统物流枢纽成功转型为绿色智能船舶产业高地。

近几年,通过抢抓“电化长江”战略机遇,园区引入中船712所等顶尖科研机构,建成全国内河首艘纯电动清漂货运船“三峡护坝1号”,打造电池包智能产线,实现从“物流中转站”到“绿色智造集群”的蝶变,成为宜昌新能源船舶创新核心区。

用户69xxx56

荆汉运河必须上马了

nevergive8338 回复 07-01 22:26

至少得等8-10年了,目前最挤的还是三峡船闸,打通了后前后估计才会开工荆汉运河(也给长江扩容)!

闭上眼睛-听音乐

渝黔桂运河,川渝黔桂重载铁路未来之路