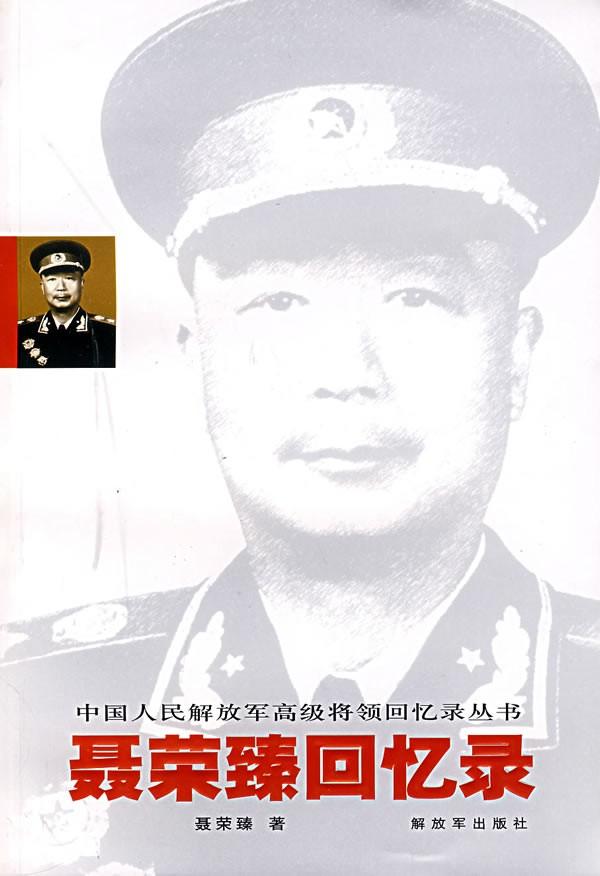

1959年,65岁的李仙洲饭量极大,一次能吃7个二两重馒头,五六个窝窝头,在功德林中有三得,吃得拉得睡得,这日又对沈醉讲“我是有名的大肚皮”,沈醉不甘示弱的回到“我的分量也不小。”而后两人便开始比饭量。 功德林里关着的都是当年国民党的军政要员,过去出门都是副官开道、勤务兵伺候的主儿,就算打仗最吃紧的时候,他们的伙食标准也没掉过价。 如今进了监狱,这帮人反倒把吃饭当成新的战场,李仙洲的山东口音总在食堂里最响亮,他常说在黄埔军校时就靠饭量出名,一顿能吃三斤馒头。 沈醉哪肯示弱,这个军统少将立即接茬说自己当年在重庆吃火锅,光毛肚就能涮两斤。 这两个人的较劲透着股黑色幽默,李仙洲是正经八百的黄埔一期,台儿庄战役带着敢死队往日军机枪阵地上冲的主儿。 沈醉却是戴笠的心腹,搞暗杀起家的军统特务,他们在功德林的第一次见面就充满戏剧性,沈醉后来回忆说,初见时李仙洲蹲在墙角啃窝头的样子,活脱脱像是水浒传里武松在快活林吃酒的架势。 管理所的管教干部们对这些"饭桌比武"睁只眼闭只眼,毕竟对这些过惯优渥生活的战犯来说,能保持食欲算是改造顺利的标志。 李仙洲的体检表上写着"血压正常,消化功能良好",这在那批平均年龄五十多岁的战犯里实属难得。 有次炊事员偷偷给沈醉碗里多舀了勺红烧肉,李仙洲立即嚷嚷着要"公平竞赛"。 这种看似幼稚的比拼背后,藏着更深层的心理挣扎,这些曾经的军政大员突然沦为阶下囚,吃饭成了少数还能自主掌控的事情。 李仙洲总说"能吃是福",可谁都知道他是在用这种方式维系最后的尊严,有回下雨天,他蹲在屋檐下啃完八个窝头后突然不说话了,盯着远处的菜地发了好一会儿呆。 沈醉在日记里写过,其实他们心里都清楚,这种较劲不过是自我安慰,但奇怪的是,管理所的领导从不制止这种"饭量竞赛",反而经常在伙食上给予照顾。 后来才明白,这是要让这些人通过最原始的本能,重新建立对生活的热情,李仙洲有次发烧还坚持要参加"比赛",结果被医务室强行拦下,老头气得三天没和沈醉说话。 当年的炊事班长回忆,给这些特殊犯人做饭要格外用心,米要淘三遍,馒头要现蒸,就连咸菜都得切得整整齐齐。 这不是搞特殊化,而是共产党人相信,改造要从尊重开始,李仙洲后来在特赦后说,正是功德林里那口热乎饭,让他第一次觉得"共产党说话算数"。 两个曾经的敌对者,在饭桌上找到了奇妙的共同语言,沈醉发现这个"山东莽汉"居然能背《论语》,李仙洲则惊讶于"军统特务"对《资治通鉴》的见解。 他们依然会为谁多吃了个窝头争得面红耳赤,但也会在熄灯后偷偷交流对时局的看法。这种微妙的关系变化,或许就是改造最成功的证明。 当李仙洲在1975年获特赦时,已经81岁的老人特意去食堂吃了最后一顿饭,他依旧要了七个馒头,但这次只吃掉三个。 沈醉送他到门口时,老头突然回头说了句:"下辈子咱们再比过。" 这话听着像玩笑,可在场的人都红了眼眶,后来沈醉在回忆录里写道,功德林的馒头,是他这辈子吃过最有人情味的粮食。 参考资料: 李仙洲-百度百科 沈醉《战犯改造所见闻》,群众出版社,1983年出版