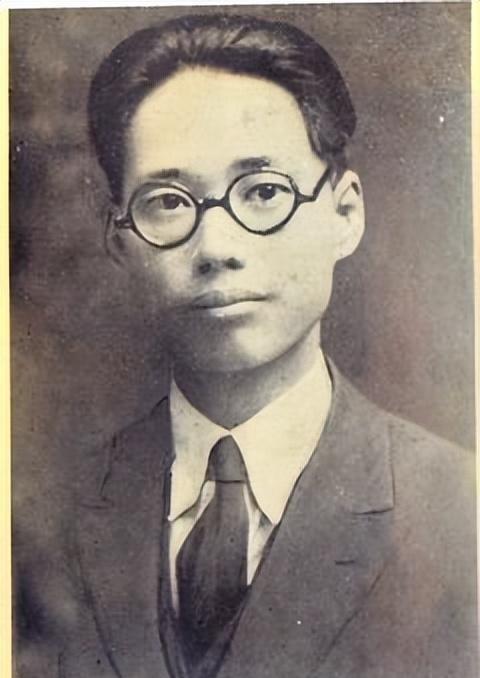

你熟悉的落花生,不熟悉的许地山:为夫妻和谐,订爱情公约 许地山,1893年出生在台湾台南,祖籍广东揭阳。小时候家里条件不好,父亲做官时运不济,他早早就尝过生活的苦。搬来搬去,从福建到广东,这种颠沛流离的日子让他性格变得特别坚韧。后来,他考进燕京大学,开始了自己的开挂人生。他脑子好使,语言天赋爆棚,不但中文溜,还能说英文、法文、德文、日文,甚至希腊文和梵文都拿得下。大学毕业后,他跑去英国牛津大学和美国哥伦比亚大学深造,研究宗教和文学。回国后,他在燕京大学当教授,学问做得扎实,学生们都挺服他。 他最出名的作品就是《落花生》,用一颗小花生讲出了人生的大道理:别追求外表光鲜,内在有料才重要。许地山本人也这样,平时穿得朴素,走在学校里跟学生打招呼,笑起来特别亲切。他对普通人特好,路上看到穷苦人家,总会掏点东西帮忙,心肠软得很。不过,他也有硬气的时候,尤其看不惯那些崇洋媚外的人,觉得他们没骨气。他跟女儿许燕吉说过,中国人得有自己的骄傲,别老觉得外国的啥都好。这种想法一直跟着他,也影响了他的人生。 1941年,他在香港因为心脏病去世,才48岁。虽然走得早,但他的故事和精神,就像落花生一样,朴实却有力量。 许地山的感情生活也挺有意思。他结过两次婚,第一次是跟林月森,俩人感情很好,可惜林月森走得早,留下他一个人难过好久。后来朋友介绍,他认识了周俟松。那时候他已经是燕京大学的教授了,留着长头发,蓄点胡子,挺有气质。周俟松是个聪明又开朗的姑娘,喜欢他的才华和幽默,俩人很快就看对眼了。 不过,谈恋爱也不是那么顺利。许地山有个底线,当老师不能跟学生谈恋爱。周俟松本来想考燕京大学,但为了跟他在一起,果断改考北京师范大学数学系。这份决心打动了许地山,1930年他们结了婚,开始搭伙过日子。 婚后生活也不是天天甜蜜,许地山脾气倔,俩人偶尔会吵架。有回吵得挺凶,谁也不让谁。冷静下来后,他觉得自己有点过分,就写了一封信给周俟松,说了自己的不对,还提议弄个“爱情公约”,用规矩来管好他们的婚姻。 这公约不复杂,就五条:互相忍着点;吵架时先分开冷静一下再聊;得真诚,每天忙完互相安慰;谁心情不好,另一个要想办法哄;睡前聊聊当天的事,计划明天。他们把这写在一张纸上,挂在卧室墙上,虽然字写得随便,但真管用。从那以后,吵架时他们会停下来,看看墙上的纸,各自散一会儿。有次周俟松忙家务忙得烦,许地山端杯茶过去,笑眯眯地说得哄她开心,她气一下子就消了。这公约真成了他们婚姻的法宝。 许地山和周俟松结婚十几年,生了个女儿叫许燕吉,日子过得挺温馨。可惜1941年许地山突然去世,对母女俩打击特别大。周俟松拿着那份公约,默默收拾心情,一个人把女儿拉扯大,生活虽然苦,但她没放弃。 许燕吉长大后受父亲影响挺深,从北京大学毕业,本来日子过得不错,跟同学吴富融结了婚。但后来工作没了,婚姻也散了,甚至一度没地方住。熬过那段苦日子,她在农村认识了魏兆庆,一个老实的农民。魏兆庆不嫌她过去,愿意扛起家里的事,俩人结了婚。村里人笑她不会干农活,魏兆庆就说她会读书就行。许燕吉还教继子学英语,硬是让农村娃有了新出路。 晚年她调回南京,工作稳定,把丈夫和继子接过去照顾。有人问她后不后悔,她说相爱一生,没啥可遗憾的。2013年,她写了本《麻花人生》,讲了自己的经历,也怀念了父亲。