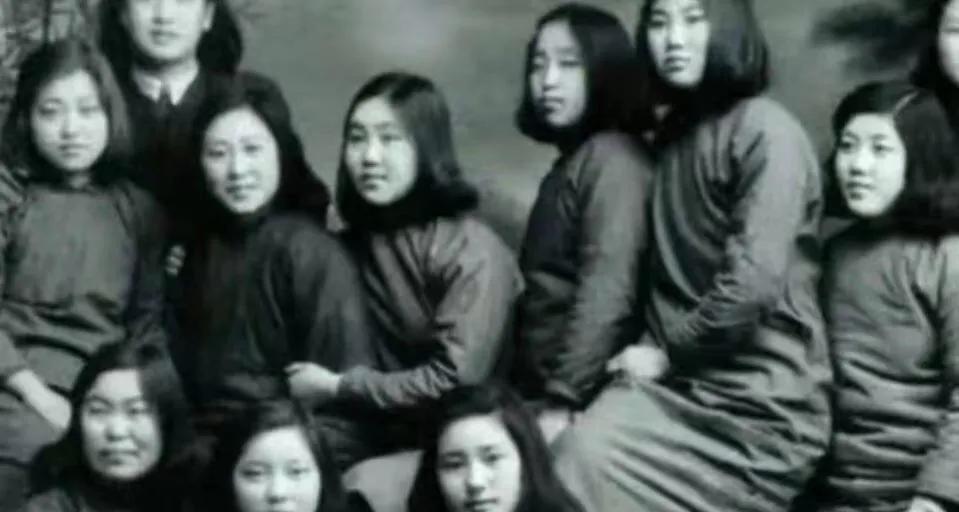

1940年,一群日军,闯进抚松师范学院。他们打伤无数后,又强行掳走500名女学生。可正当所有人都觉得凶多吉少时,她们竟“毫发无损”地回来了。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 那时这里最体面的建筑,就是城东头的抚松师范学院。这所学院原本是给东北各地培养女老师的地方,来的学生大都出身普通家庭,有的甚至带着土气的口音,但她们对生活、对未来都怀着一丝希冀。 彼时,日本占领了整个东北,普通百姓生活在高压和不安中。许多家庭在日军“征用”下被迫搬迁或变卖家产,县里不少男丁早早进了劳工队,或远走他乡寻生计。孩子们的学业也大都断断续续,能进抚松师范读书的女孩,算得上是家里的希望。 抚松师范学院虽算不上多大,但清晨时分,校门口总是热闹。女学生们穿着深色校服,三三两两在操场上读书。院内种着几排杨树,老师有时也和学生坐在树下讨论课文。可那年夏天,平静生活突然被打破。 某天,天还未亮,学校外头就传来一阵急促脚步和车辆声。还没等警卫和校工反应过来,几十名日军士兵带着枪闯进校区。操场上、教室里,都是混乱的脚步声和尖叫。士兵们对试图反抗的老师和学生拳打脚踢。受伤的老师地上,学生们被逼着从宿舍、教室推搡到操场。 这一幕,许多在场的学生和老师一辈子都不会忘。那天,学校的大门第一次对外全开,却成了灾难的入口。士兵们在操场上清点人数,将约500名女学生粗暴地押上卡车,沿着碎石公路,消失在县城外的晨雾中。 日军带走抚松师范学院500名女学生的消息,很快在县城传开。家长们焦急万分,四处打听下落。整个抚松陷入沉默和不安中。没有人知道孩子们去了哪里,也没有人敢贸然去追问日军。 大约半个月后,一天清晨,学校门口突然出现了大批熟悉的身影。那就是之前被带走的女学生。她们排着队,穿着同样的校服,脸色虽然疲惫,但大多安然无恙。这种情景让许多人难以置信。消息传出去后,家长们陆续赶来,将孩子们接回家中。许多人至今记得,当时学校外哭声、喊声交杂。 在接下来的日子里,社会各界都在试图了解这500名女学生究竟经历了什么。她们被带去的地方,实为日军设在偏远山区的临时营地。这里原本是一片废弃木厂,后来被日军改造成临时收容所。 据相关资料和当事人后来的书信,日军在营地并未进行武力迫害,而是组织了大规模的健康检查。学生们每天按时排队测量体温、咽喉,接受检查。有人怀疑日军是在担心疫病扩散,或许与当时侵华日军在东北的细菌实验、传染病防控措施有关。营地里,日军安排了部分日籍医生和翻译,和学生交流不多,只反复强调“配合检查,不准私自行动”。 生活虽算不上优待,但学生们基本安全。唯一的变化是,她们的生活被严格限制,活动范围固定。每天早晚统一集合,不许擅自走动。少数体弱生病的学生被单独隔离,最终这批人没能随大部队归来,其余学生在等待中度过十多天。突然有一天,营地日军下达归还命令,所有人被原路送回抚松。整个过程前后持续半个月左右。 这种情况在当时的东北并不常见。和以往失踪事件不同,这批女学生竟能集体安全归来。背后的具体原因,外界一直没有得到公开答案。有学者认为,可能与日军高层对防疫、舆论或政治考虑有关,也有说法认为地方社会、国际舆论压力让日军收敛了手段。具体细节,直到多年后仍众说纷纭。 女学生们回来后,抚松县恢复了短暂的安宁。但这段经历在师范学院和整个县城都留下深刻烙印。学校复课后,曾有老师提出加强学生安全,组织家长联合守护,但终究难以防范突如其来的变故。不少学生家长选择让孩子停学回家,宁可失去教育机会,也不愿再冒险。 这些女学生当中,有的毕业后回乡做了老师,也有人成为普通家庭主妇。多年后,大家谈起那一年,更多是沉默。经历让她们变得格外珍惜家人、生活,也让整个社区对外界充满戒备。大家明白,有些事情能平安回来,是极为罕见的运气。 在更广阔的历史背景下,日军当年在东北对教育机构和普通百姓的侵扰屡见不鲜。抚松师范学院女学生事件只是许多类似事件之一。战争年代,普通人很难预知明天会发生什么。许多家庭至今还保留着那年送孩子上学的照片,每当翻看,心里总有说不清的滋味。 历史资料记载,1940年前后,抚松及周边多地都出现过类似事件。只是,大部分被带走的人鲜有能集体安全归来。抚松师范女学生归来的事情在当地一度传为奇迹,但对经历者来说,心里的阴影却并未消失。即便许多年过去,很多当事人也从不主动提起那段日子。