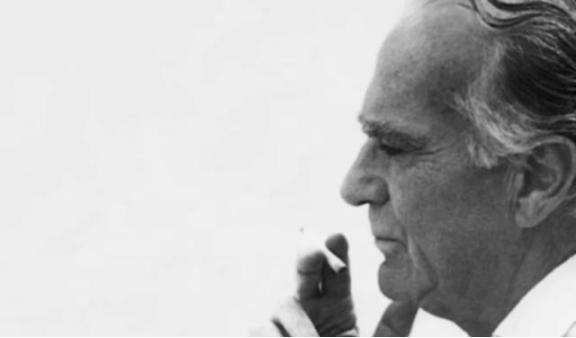

1972年,一位美国人在瑞士留下遗嘱,他希望死后将遗骨的一半葬在中国。做出决定的这个人是美国著名记者埃德加·斯诺。如今,他骨灰的一部分就埋葬在北京大学校园里的未名湖畔。 埃德加·斯诺1905年出生在美国密苏里州堪萨斯城,家里条件一般,父亲做印刷生意。他从小就对新闻感兴趣,大学读了新闻学,但没毕业就跑去闯荡。1928年,他攒了点钱,买了张船票去了中国上海,从此跟这片土地结下了不解之缘。 刚到上海,斯诺就被那里的热闹劲儿吸引住了。他加入《密勒氏评论报》,开始做记者,跑遍了中国各地,报道过中苏冲突、农民起义这些大事。1933年,他搬到北京,在燕京大学教新闻学,同时给美国报纸写稿子。那时候正值日本侵华,他亲眼看到北平学生上街抗议,觉得中国的命运值得被更多人知道。 1936年,斯诺下定决心要去看看红色中国的真相。他通过宋庆龄的介绍,辗转到了陕北红军根据地。在那儿,他跟毛泽东聊了好几回,记下了长征的故事和共产主义者的想法。回来后,他把这些整理成《红星照耀中国》,1937年一出版就火了。这本书让西方人第一次正眼看中共,也让不少中国人对革命有了信心。可以说,斯诺不光是记者,还成了历史的见证者。 不过,他的人生也不是一路顺风。1941年,他跟第一任妻子海伦离婚,回了美国。正赶上麦卡锡主义,他因为支持中国被打压,书也发不了,日子不好过。1959年,他干脆搬到瑞士,想过点平静日子。但他跟中国的缘分没断,60年代中美关系缓和时,他三次回中国采访,是第一个被允许来的西方记者。1970年,他还跟毛泽东在天安门上见了面,帮着传话促成了尼克松访华。 1972年初,斯诺得了胰腺癌,知道自己时日无多。他在瑞士写下遗嘱,说要把一半骨灰葬在北京大学未名湖畔。2月15日,他去世了,享年66岁。第二年,他第二任妻子洛伊丝按他说的,把骨灰带到北京大学安葬。从此,斯诺的一部分永远留在了中国。 为什么选北京大学?其实跟他在中国的经历分不开。他在北京住了好些年,在燕京大学教过书,对那儿有感情。更重要的是,他把中国当成了第二故乡。他在中国待了13年,见证了战争、革命和人民的生活,对这片土地和人民有种特别的认同。他的墓地就在未名湖边,墓碑上写着“纪念埃德加·斯诺,美国人民的朋友”,成了中美友谊的一个标志。 斯诺的影响不小。《红星照耀中国》到现在还是研究中国革命的必读书,讲的长征和中共早期历史特别真实。他用记者的眼光,把中国介绍给了世界,也让中国人看到了自己的力量。后来,北京大学还建了斯诺研究中心,专门研究他的贡献。每年都有人去他墓前看看,缅怀这个美国人。 说到他的遗嘱,其实挺让人感慨的。一个美国人,生在密苏里,长在西方,最后却选择把一半骨灰留在中国,这背后是他对中国的尊重和理解。他没把中国当外人,而是用自己的方式融了进来。他的故事不光是个人经历,还反映了那个时代的中美关系——有隔阂,但也有沟通的可能。 斯诺也不是完美的人。他职业生涯里遇到过争议,有人说他报道太偏向中共,但他一直坚持自己看到的真相。他离婚、被打压、晚年病痛,这些都不容易。可他从没放弃对中国的情感,这点挺打动人。1972年的遗嘱,就是他跟中国关系的最好证明。 再想想,他选未名湖畔安息,也有点象征意味。未名湖是北京大学的核心,安静又充满历史感,跟斯诺的经历挺搭。他用文字记录历史,最后也把自己留在了历史里。现在去北京大学,还能看到他的墓碑,旁边松树挺立,湖水映着天,看着就让人觉得他跟这儿是真有缘。 斯诺的遗产不只是书和墓地,更是他那种跨越国界的态度。他用行动告诉大家,理解和尊重能拉近人和人的距离。70年代,中美关系刚起步,他算是个先驱。放到今天看,他的故事还提醒我们,世界再复杂,真诚交流总有价值。