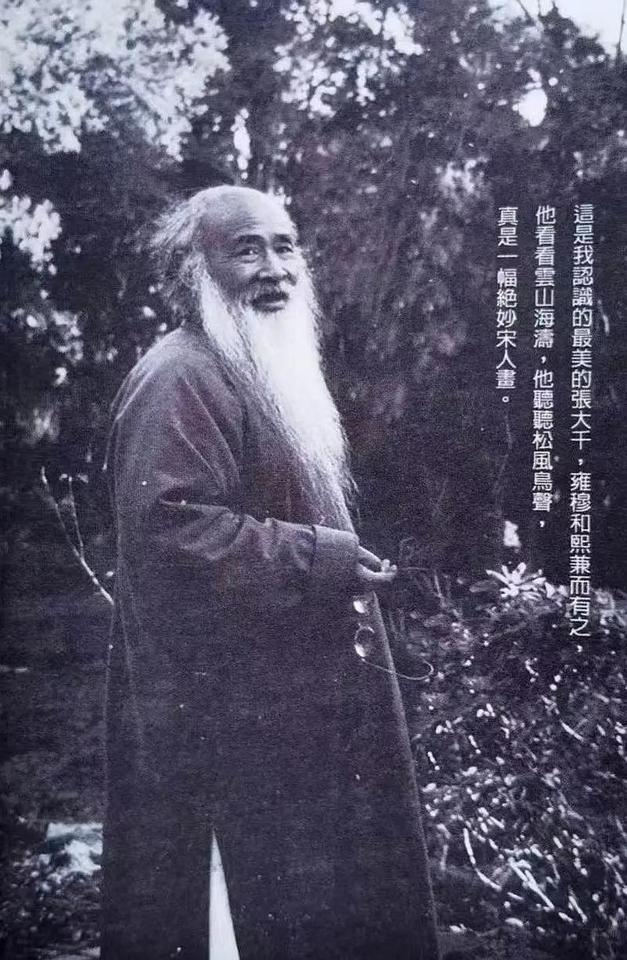

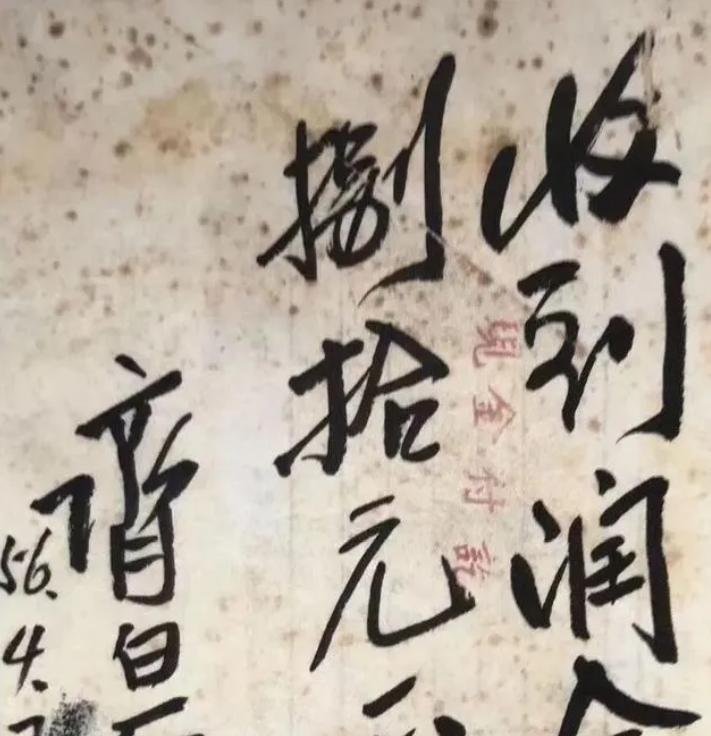

1949年,徐悲鸿邀请张大千北上,担任北平画院教授,许诺月薪3000斤小米。除此之外,组织上也派人前往张家,留下两旦米,说道:“兵荒马乱,政权交替,社会秩序混乱,以备过渡时期时用,聊表城意…”对此,张大千召集家人,说道:“想吃米的留下,不吃的设法南下!”为什么张大千执意出走,学生刘力上给出了答案:“老师对政治没有兴趣,但是他听说新政权实行供给制,他担心不能卖画,不能养活一大家子人。” 张大千,1899年出生在四川内江,家里条件不错,从小受母亲影响爱上画画。12岁时,他给算命师画占卜牌,小小年纪就露了一手。17岁,他被土匪抓了,靠一手好书法脱身,这段经历磨砺了他的才华。1917年,他跑去日本学纺织染色,但画画的热情一点没丢。回国后,他拜师曾熙和李瑞清,钻研传统画法,临摹古人作品,打下了扎实的功底。 20世纪20年代,他在上海闯出名堂,30年代更是声名大噪。1934年,他在北平办画展,作品卖得一张不剩。1941年,他带队去敦煌临摹壁画,待了大半年,画了200多幅作品,把那些快要失传的艺术留了下来。这趟敦煌行,不仅让他名气更大,还影响了他后来的画风。 张大千是个多情又慷慨的人,有四位妻子,儿女一大堆。他爱交朋友,常把画送人,还喜欢做饭,家里养着猿猴、豹子这些稀奇宠物,生活过得挺有滋味。可到了1949年,这一切都被时代的大浪打乱了。 1949年,国共内战快结束了,新政权要上台。徐悲鸿是张大千的老朋友,写信请他去北平画院当教授,月薪3000斤小米,在当时可是大手笔。新政权的人也找到他家,留下两旦米,说是兵荒马乱之际聊表心意。张大千看着这些米,眉头紧锁。他把家人叫到一块儿,语气沉重地说:“想吃米的留下,不吃的设法南下!” 他为啥这么坚决?学生刘力上给出了答案:张大千对政治没啥兴趣,但他听说新政权要搞供给制,担心没法自由卖画。他靠画画养活一大家子人,家里开销大得很,光靠供给制那点东西,怕是撑不下去。他在书房里来回踱步,想了又想,最终决定走。 他只带了四夫人徐雯波和幼女,搭上国民党最后一架撤离的飞机。那天机场乱成一团,他的行李超重,全是珍贵的画作,包括敦煌临摹的宝贝。同机的教育部部长杭立武看不下去了,把自己的行李扔出去,帮他保住这些画,还让他承诺捐给故宫博物院。张大千签了字,带着复杂的心情上了飞机,告别了大陆。 离开大陆后,张大千开始了漂泊日子,先到台北,再辗转香港、印度、日本、欧洲,最后到南美。他没啥积蓄,全靠卖画过活。1956年,他在日本办敦煌壁画展,轰动一时,观众挤满展厅。后来,他把这些作品带到欧洲,巴黎博物馆都为他开了门。画风大胆又细腻,外国人看得啧啧称奇。 他在欧洲混了十年,常跑画展,认识不少艺术圈大佬。1956年,他跟毕加索在法国碰了面,两人聊艺术,一个泼墨一个画抽象,东西方艺术撞出火花。尽管海外名气越来越大,他心里总惦记着老家。1957年,他托人问过能不能回去,但时局不稳,没成。 1969年,他搬到美国,可身体不太好,老说“回台湾精神就好了”。1975年,他终于在台北双溪安顿下来,建了个“摩耶精舍”,晚年跟老友张学良、张群聚聚,画画喝茶,日子过得踏实。1983年,他因心脏病去世,享年84岁,走前把62幅敦煌壁画捐给了台北故宫博物院,兑现了当年的诺言。 张大千的画风独树一帜,尤其是晚年的泼墨泼彩,把传统和现代揉一块儿,成了20世纪中国画的顶峰。他在敦煌的临摹作品,不仅救了快要湮没的艺术,还让世界看到中国文化的厉害。海外那些年,他没停过笔,画展一场接一场,硬是凭才华站稳了脚跟。 他的抉择,其实不光是为了自己。1949年那会儿,多少艺术家面临同样的问题:留下吃不饱,走出去又没底。他选了后者,用行动证明了艺术家的韧性。他的故事告诉我们,乱世里求生不容易,但坚持自己热爱的东西,总能闯出一条路。