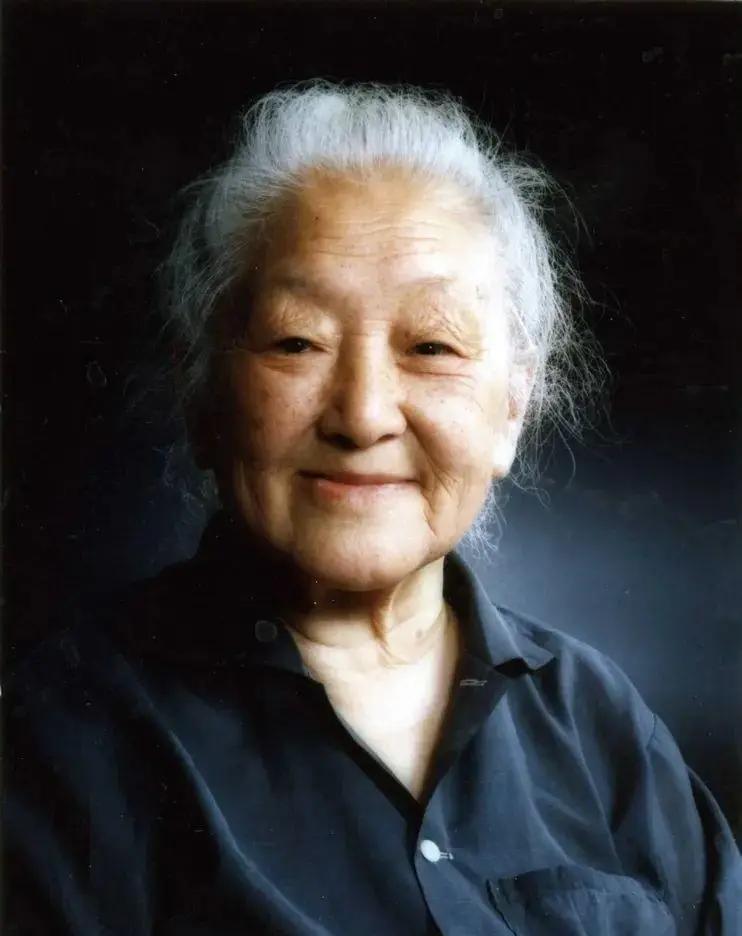

1978年,钱三强的妻子何泽慧上菜市场买菜,售货员不屑地说:“老太太,冬笋很贵的,你不买就不要碰。” 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 就在这样一个熙熙攘攘的市场里,一位身穿旧棉衣、戴着眼镜的老太太站在摊前,仔细地翻看着一堆冬笋。她神情专注,动作缓慢,对价格似乎并不敏感,像极了千千万万个操持家务的普通老人。 摊主却有些不耐烦,看这位老太太样子普普通通,也不像是能大手笔买下高价冬笋的人,便脱口而出:“老太太,冬笋很贵的,你不买就不要碰。”话里话外都是不屑和冷淡,甚至带了点儿轻视。 老太太并未回嘴,依旧安静地把手里那根笋放回去,转身走向别的摊位。她的背影有些佝偻,却带着一股安静的力量。没有人注意到,这位其貌不扬的老人,就是中国核物理奠基人之一、“中国的居里夫人”何泽慧。那一天,她只不过想为家里做顿好饭,犒劳多年忙碌的丈夫钱三强,中国原子能事业的开创者,也是当年物理界有口皆碑的大科学家。 那时,科学家的名气和地位,和寻常百姓家差不了多少。他们衣着朴素,不讲究排场,也没有任何特权。物质条件拮据,连蔬菜、肉类都要凭票供应。何泽慧和丈夫、孩子一样,每周也要早起赶菜市,有时碰上冬笋、鲜鱼、鸡蛋紧俏,还要和邻居一样挤队、排号、琢磨怎么用有限的钱票过个“好日子”。 在孩子们的记忆里,母亲何泽慧就是这样一个“没有任何要求的普通老太太”。家里的冰箱、家电、家具坏了就自己修补,能省就省,从不铺张。她带着“苏南才女”的细腻与北方女性的坚韧,把一大家子拉扯得井井有条。市场摊主不认识她,她自己也从未觉得需要被特别对待。她常说:“咱们就是普通人,做的是应该做的事。” 何泽慧1914年出生在苏州一个大家庭,受过良好教育,1932年考进清华大学物理系,毕业时拿了全班最高分。那个年头,女孩子念物理已属罕见,留学德国攻读弹道学更是破天荒。她博士毕业后进了德国最顶尖的实验室,还做出一项又一项国际首创的物理实验。 抗战爆发后,她因回国受阻,又辗转去法国巴黎,与钱三强结为夫妻。新婚的两人在巴黎大学居里实验室和法兰西科学院核化学实验室工作,合作发现了铀的三分裂、四分裂现象,轰动国际物理学界。那时候,西方媒体称他们为“中国的居里夫妇”,法国科学院甚至把科学大奖颁给他们。但两人心心念念的,始终是回国,他们说:“出国只是为学本事,归根结底是要为自己的祖国做事。” 1948年,夫妻俩带着一箱实验材料、几件衣物,毅然回到百废待兴的中国。家里的东西都要自力更生,实验室的仪器、药品大都靠淘旧货、自己动手。为建核物理实验室、开发核探测材料,她带着学生、年轻人做了无数次失败的试验。直到几十年后,她还常说:“那时候什么都没有,连个钳子都得现买。自己动手,其实也没什么难的。” 1950年代,国内生活极度困难,搞科研的人更是清贫。为了给祖国争口气,也为了核能事业能独立自主,他们废寝忘食,日夜实验。工作之余,她还是家里最会过日子的那个:一边实验室做实验,一边惦记着家人三餐。用旧糖葫芦棍子做耳勺、用皮革碎料缝钱包、椅子坏了就自己修。每一分钱都要花在刀刃上,每一顿饭都要精打细算。 即便后来成了科学院资深院士,全国政协委员,“何先生”在外人眼里依旧“毫无架子”。她坚持和普通人一起乘公交、坐班车,退休后拒绝专车。穿的是最普通的衣服,拎着旧皮包,哪怕下雨、刮风也是如此。有人说,“她身上一点都看不出大科学家的派头,就是一位普通老太太。” 回头再看1978年那个冬天,改革春风刚刚吹起,中国科学界逐步复苏。那一年,何泽慧64岁,钱三强66岁,家里依然简朴如初。国家对科学家的生活补贴很有限,买菜还是精打细算,家里的每一分钱都来之不易。可她却从没觉得委屈,也不觉得自己“身份特殊”。 何泽慧的同事和学生都说:“她是极认真、极细致的人。”做实验追求极致,生活却能随遇而安。有人请她参加社交、接受荣誉,她总是一句:“那是浪费时间,我还不如多想几个问题。”面对荣誉和褒奖,她也只是笑笑,说“科学家就该朴素、真实、勤奋、讲真话”。 在家人心中,她更是一位温柔的母亲和妻子。她和钱三强聚少离多,但只要在家,两个人就围着厨房转,谁也不肯懒一手。下放农村时分配她敲钟,她就和做实验一样精确,成了“全村对表的标准”。年纪大了,仍每天坚持上下班,九十岁时还能背着包、坐班车上科研所。 直到晚年,何泽慧始终住在那个几十年前分的老房子,房间里摆设从未大变,连丈夫的钱三强去世后,她也嘱咐孩子不要动他的东西。最珍贵的不是奖章,而是一只自己缝的旧钱包、几本手账、几个修补过无数次的椅子。她的一生,简朴、真实、纯粹,却给中国科学留下了不可磨灭的痕迹。