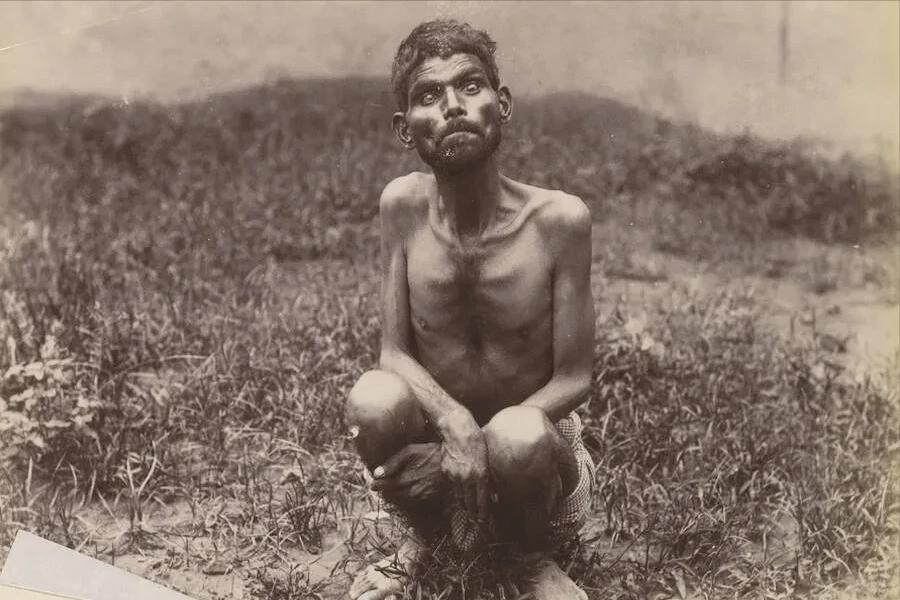

1867年2月,一个大约6岁的男孩在狼窝里被发现。他像狼一样四脚行走,像狼一样的咕哝声和嚎叫。他是被母狼养大的,在他生命的最初几年里,他一直在印度北部丛林的狼窝里学习像狼一样生活。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 北印度布兰德斯哈赫尔的清晨,猎人们像往常一样在丛林中巡查,沿着新近发现的狼群踪迹缓缓前行。这片林地里狼的传说并不少见,有时牲畜丢失或村里人夜间听到狼嚎,大家都知道狼群的存在。但这一回,事情却完全超出了人们的想象。 猎人们来到一处偏僻的洞穴前。洞口外是一只成年母狼,警觉地盯着人类的动静。正当猎人们小心靠近时,洞穴深处爬出一个小男孩。这个孩子的皮肤沾满泥土,头发杂乱,双眼中透着野生动物般的光。他没有说话,也没有哭喊,只是用四肢敏捷地在地上爬动,嘴里发出低沉的咕哝声和短促的嚎叫。 村民们很快聚集起来,惊讶、疑惑甚至害怕。大伙议论纷纷,没人能解释一个人类孩子为何会和狼待在一起。大家尝试靠近,但每当有人伸出手,小男孩就立刻缩回洞穴,或者龇牙咧嘴、咆哮示威。 在那个年代,印度乡村生活简单却充满艰辛。孩子走失是常有的事,有时跟着牲畜跑远了,有时村庄附近出现野兽袭击。可即使这样,没有人见过像这样完全脱离人类社会、像动物一样生活的孩子。 几番试探无果后,人们不得不采用烟熏方式逼母狼和小男孩离开洞穴。烟雾升起,狼群慌乱中逃出,男孩却在混乱里被人逮住。他拼命挣扎,甚至用牙齿反抗。有人说,那一刻他表现得和母狼别无二致。 小男孩最终被送到了阿格拉的一家孤儿院。孤儿院的工作人员很快给他起了名字迪娜·萨尼查尔。取名的方式很简单,因为男孩被带到孤儿院那天正好是星期六,印地语里的“迪娜”就是“星期六”的意思。 刚进孤儿院时,迪娜和其他孩子完全不同。他始终四肢着地,行动迅捷,膝盖和手肘的皮肤布满厚茧。有人给他食物,他先要用鼻子反复嗅一嗅,然后一口咬下,有时还用牙齿啃骨头,连熟肉都很少碰。他不会用手抓饭,也不愿意坐在桌边,而是蜷缩在角落,像动物一样警觉地看着周围。 迪娜不会说话,面对孤儿院的教士和工作人员,无论怎么教,他只会发出低吼和咕哝声。他也不穿衣服,每次给他穿好,他都会很快脱下来,觉得身上多余的布料让他难受。他睡觉时喜欢钻到桌子底下或者床下,时不时会发出小声的嚎叫。只有在户外晒太阳时,他会表现得稍微安静一点。 工作人员们努力让他学习人的行为。日复一日,他们手把手地教他用手抓东西、直立走路。可迪娜总是习惯性地蹲下、爬行。他很少和其他孩子交流,别人靠近时他往往像野兽一样退后或发出警告的低吼。有时,院里的传教士模仿他的动作,和他一起蹲地上,迪娜反而会稍微放松警惕,用鼻子去嗅一嗅身边的人。 时间一天天过去,迪娜虽然渐渐学会了一些基本的生活技能,比如能用手拿东西、偶尔也能短暂地直立行走,但绝大部分时间,他还是更喜欢用四肢着地爬行。他从来没有学会完整地说一句话,最多能发出几个模糊的音节。他的思维方式和生活习惯依旧和狼群时期差别不大。 工作人员注意到,迪娜对声音格外敏感,尤其是大声喧哗或突如其来的响动,他总会本能地寻找掩护。每到夜晚,他会把自己藏进最隐蔽的角落。有时有陌生人来参观孤儿院,迪娜宁愿钻到家具底下,也不肯露面。他的行为让所有人都意识到,短短几年里,狼群对他的影响已经深深植入骨髓。 迪娜在孤儿院生活了将近三十年。这期间,身边的工作人员和孩子换了好几代,他却始终像个局外人,活在自己的世界里。尽管教士们和看护者尽力为他提供温饱和照顾,他依然难以和身边的人建立深厚的联系。 孤儿院里,有些人认为迪娜或许只要时间足够长,就能慢慢学会像普通人一样生活。但随着岁月流逝,这样的希望也逐渐变得渺茫。成年后的迪娜仍旧四肢爬行,不喜欢被触碰,不懂与人交谈,也不会参与集体活动。对他来说,最自在的时刻,依旧是在院子角落晒太阳或者自己咀嚼骨头。 据孤儿院的工作人员记录,迪娜后来也会偶尔直立行走,甚至学会了穿衣服,还喜欢模仿院里大人抽烟的样子。但除此之外,他与人类社会始终有着一道难以逾越的鸿沟。尽管有人不时来探访、研究,但大多数时候,迪娜只是静静地生活在孤儿院的一隅,被看作特殊又孤独的存在。 1895年,迪娜因为肺结核去世,年仅三十多岁。他的死亡并没有引起太多轰动,但那些记录下来的只言片语,成了后来无数关于“狼孩”故事和心理研究的素材。许多医生、作家和学者都关注过他,有的将他的生活写进了医学和教育的档案,有的把他的遭遇当作对人类成长环境影响的探讨对象。 迪娜·萨尼查尔的一生,起点在丛林狼窝,终点在孤儿院的房间里。尽管后半生在人的照料下度过,他却再也没有回到人类真正的世界。