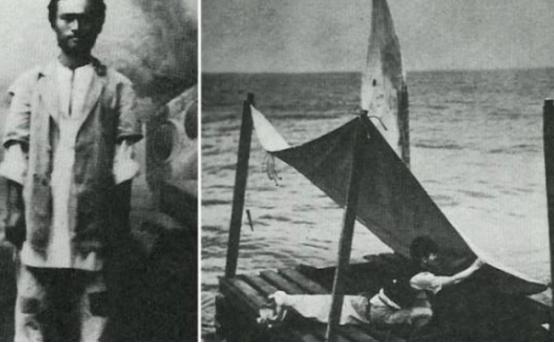

1942年,一个中国小伙掉入北大西洋,靠喝鸟血、吃鲨鱼撑了133天,一架路过的货船上有个人认清他是中国人后,却大喊:别救! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在20世纪最为动荡的年代,潘濂,这位来自海南渔村的青年,写下了一段人类求生史上罕见的篇章,他的名字如今被镌刻在英国乔治勋章的荣誉名册中,被《纽约时报》载入档案,也被无数历史著作引用,而这一切,源于他在大西洋上的133天漂流经历——一段与死神缠斗、与偏见抗衡、与孤独为伴的生存长诗。 潘濂的故事,并未始于战火,而始于海洋,他的少年时代与南海为伍,自幼学习识星辨向、缝补渔网、掌握潮汐的节律,这些看似粗粝的生活技能,最终在浩渺无垠的大西洋上,成为他抵御绝境的唯一依靠,1936年,他登上了第一艘商船,从此航行世界,彼时的他不过十七岁,却已在香港的船务圈小有名气,以擅长预测潮汐与机械维护被记入海事档案。 战争全面爆发后,潘濂所在的英国货轮“贝洛蒙号”被征用于运送军需物资,1942年11月的某日清晨,这艘船在北大西洋航行途中遭到德军潜艇伏击,鱼雷击中船体,引发剧烈爆炸,船员在惊慌中四散逃生,潘濂凭借极强的反应力与冷静判断,成功跳入海中并游向漂浮在洋面的救生筏,在零度海水中挣扎近两个小时后,他终于爬上了筏子,开始了漫长的孤岛般的漂泊。 救生筏长不过两米,筏上仅存的物资包括压缩饼干、罐装牛肉、淡水、信号弹和若干日常工具,最初的十天里,潘濂依靠这些资源维持生命,同时不断尝试制造求救信号,他点燃信号弹,燃放照明弹,挥舞衣物,然而,几次远处驶来的商船,在观察之后选择调转船头离去,有一次,他甚至看到对方甲板上有人举起望远镜注视着他,却最终无动于衷,这些经历并未击垮他,反而坚定了他一个念头:只能靠自己。 物资迅速见底之后,潘濂开始动用他从小积累的海上经验,他利用手电筒的弹簧制作简易鱼钩,将残存的肉类作为诱饵,捕捉海鱼,他的钓法逐渐从偶尔收获转向系统性地引诱鱼群,甚至发展出一种“集中投饵后徒手捕捉”的方式,鱼肉被他切块晒干,挂在筏边风干,成为后期的主要食物来源,然而,这种方式也引来了深海的危险访客——鲨鱼,它们被血腥味吸引而至,多次撞击救生筏,试图将其掀翻,潘濂用鱼叉抵御,甚至成功猎获一条小型鲨鱼,将其肝脏留作润唇防裂之用,鱼肉则继续晒干备用。 淡水成为更严峻的问题,第十天之后,原有淡水储备彻底耗尽,潘濂开始尝试使用帆布收集雨水,他将筏顶帆布调整成凹面结构,借助夜晚的露水和偶尔的降雨获取饮用水,在长时间无雨的情况下,他不得不转向海鸟,饼干屑引来了第一只信天翁,他杀死后饮血止渴,这种方法虽然令人作呕,但在极度缺水的条件下成为唯一选择,他还用麻绳编织简易陷阱,陆续捕获多只海鸟,用于饮血与食肉,某种意义上,他的救生筏逐渐演变为一座微型生态生存平台——鱼类、鸟类、雨水、风能共同维系着他的生命。 在身体状况持续恶化的同时,潘濂的精神状态却异常清醒,他开始用木炭在帆布上记录每天的方位与天气,用中英文交替书写日记,这不仅是对自我的提醒,更是一种对抗孤独的方式,他还用麻绳每日打结,用这种最原始的计时法丈量时间的流逝,每一个绳结,既是时间的刻度,也是意志的印证,风暴来袭时,他将自己绑在筏架上,任凭海浪翻腾;风平浪静时,他仰望星空,辨认熟悉的猎户星座,回忆海南夜晚的渔歌。 最为痛苦的并非饥渴与病痛,而是被反复遗弃的过程,至少有三次,潘濂清晰地看到远处有船只靠近,一次,他点燃了最后一枚信号弹,火光照亮夜空,船只却在近距离观察后悄然离去,战后的解密资料显示,彼时英美盟军存在“优先救助本国或盟国白人船员”的不成文规则,对于一个身份未明的亚洲面孔,许多船长宁愿视而不见,这种制度性的冷漠,将潘濂一次次推回绝望的边缘。 终于,在1943年春天的一个清晨,巴西渔民在海面上发现了这艘漂浮的救生筏,潘濂当时体重不足38公斤,皮肤裂口溃烂,但精神依然清明,他被及时送往岸上接受治疗,媒体迅速报道了他的求生奇迹,称他为“战时海上最坚韧的幸存者”,他的日记、麻绳、鱼叉、干鱼样本被送往学术机构研究。 潘濂晚年在纽约布鲁克林定居,家中墙上悬挂着三面旗帜:中华民国的褒奖文书、英国皇家授勋证书与美军荣誉奖章,他从未主动讲述这段经历,只是在孙辈问起身上伤疤时,轻描淡写地说,那是“海水留下的记号”,直到去世,他都未忘记在救生筏上刻下的那两个字:“回家”。 信息来源:英国国家档案馆现存1943年乔治勋章授勋记录;美国移民局1946年入籍档案;巴西贝伦市立医院1943年4月医疗记录