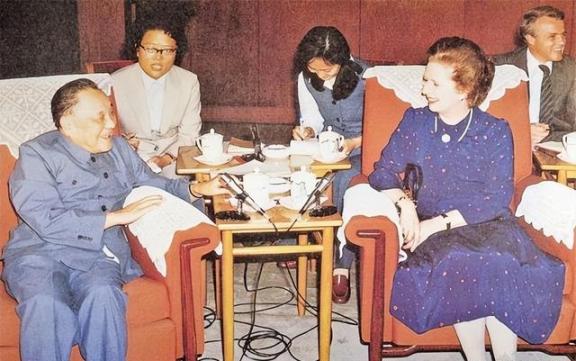

毛泽东鲜为人知的事件。香港回归其实是毛泽东亲自定的。原来,早在1956年毛泽东就给蒋介石写了一封信,信里的主要内容,与后来解决香港、台湾问题的构想“一纲四目”相差无几。这实际就是毛泽东和党中央关于“一国两制”的最早构想。 1956年,世界局势风起云涌,中国刚从抗美援朝的硝烟中走出来,国内正在搞社会主义建设。那时候,毛泽东和党中央的目光已经不只局限在大陆,而是开始考虑如何处理香港、澳门,甚至台湾的问题。当时,国共两党虽然势如水火,但毛泽东还是选择给蒋介石写了一封信。这可不是随便写写,而是带着深远的战略眼光。 那年,香港还是英国的殖民地,租期还有几十年,但毛泽东心里清楚,这块土地迟早得回到中国。他在信里提到了一些关于国家统一的初步想法,虽然没有直接点名香港,但这些想法后来被整理成了“一纲四目”的雏形,也就是“一国两制”的最早版本。这封信的背景,离不开当时国内外环境的复杂性,也反映了毛泽东对未来局势的判断。 这封信的具体内容,虽然没有全文公开,但根据历史学家的研究和相关文献的梳理,毛泽东在信中提出了几个核心想法。比如,他提到国家统一是大势所趋,但可以通过和平方式实现;两岸可以保留各自的社会制度,中央只管外交和国防这些大事。这种思路,跟后来邓小平正式提出的“一国两制”政策几乎一脉相承。 信里还有个关键点,毛泽东强调统一后不会搞“一刀切”,而是会给对方留足空间。这种灵活的态度,在当时看来挺超前。要知道,那时候国共双方还在互相喊打喊杀,能提出这样的想法,可见毛泽东已经跳出了单纯的军事对抗,开始从政治和战略的高度思考问题。这封信虽然是写给蒋介石的,但更像是对未来的一种预言。 1956年的这封信,当时并没有立刻引发什么大动作。蒋介石那边也没啥积极回应,国共关系还是老样子。但这封信里的想法,却在党中央内部留下了印记。到了1970年代末,邓小平重新拾起这个思路,把它变成了解决香港问题的具体政策。1984年,中英联合声明签订,香港回归的路线图正式敲定,而这一切,都能追溯到毛泽东当年的那封信。 有人可能会问,毛泽东真有这么大的功劳吗?其实,历史不是一个人能决定的,但他的这封信确实为后来的决策提供了思想基础。香港回归不是一夜之间的事,而是几十年的酝酿和努力。这封信就像一颗种子,虽然种下去的时候不起眼,但到最后开花结果,影响可不小。 “一国两制”这个构想,不光解决了香港问题,还成了处理澳门和台湾问题的模板。香港回归后,保持了资本主义制度和生活方式,中央只管外交和国防,这跟毛泽东信里提到的“保留各自制度”不谋而合。这种模式在全世界都少见,证明了中国的政治智慧。 当然,这封信也不是万能的。有人说,毛泽东要是早点把这想法落实,历史会不会不一样?但那时候条件不成熟,国际环境、国内情况都不支持。信里的构想能流传下来,已经是挺了不起的事了。到了邓小平手里,这个想法才真正落地开花。 这封信还有个有意思的地方。1956年,毛泽东写信的时候,香港的普通老百姓压根不知道这件事。英国人忙着管殖民地,蒋介石忙着守台湾,谁也没想到,这封信会跟几十年后的香港回归挂上钩。历史就是这样,很多大事都是从不起眼的小事开始的。 再想想,毛泽东为啥要写这封信?他肯定不是闲得慌,而是看到了国家统一的希望。虽然他和蒋介石斗了一辈子,但在这件事上,他展现了一种超越个人恩怨的胸怀。这点挺值得琢磨的。 从1956年到1997年,香港回归用了41年。这期间,中国经历了太多波折,毛泽东去世,改革开放启动,中英谈判也是一场硬仗。但那封信里的想法,就像一根线,始终没断。到了1997年7月1日,香港回归的那一刻,很多人可能都没意识到,这背后还有1956年的一封信在起作用。 这封信的影响,不光是时间跨度大,更在于它体现了一种战略眼光。毛泽东虽然没亲眼看到香港回归,但他的思路为这件事铺了路。这也说明,历史上的大事,往往不是一蹴而就,而是靠一代代人的努力接力完成的。