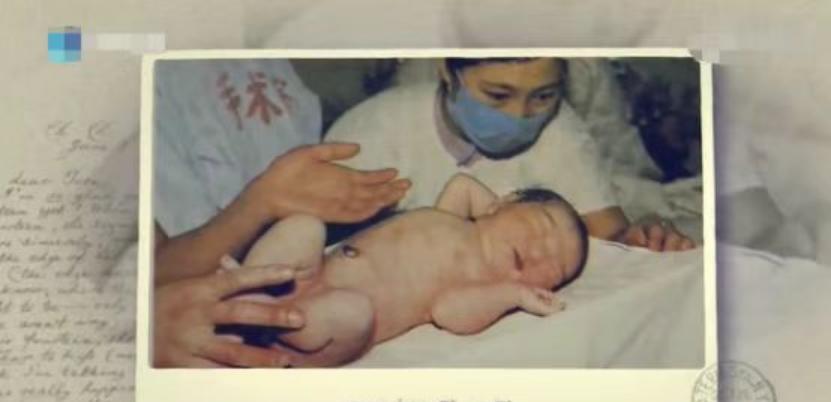

1987年,38岁的郑桂珍千里迢迢来到北京,请求张丽珠医生帮她孕育一个孩子,这在当时是不可能完成的技术,没想到最后却成功了。 中国首例试管婴儿诞生的故事要从甘肃的一个普通家庭说起。 1967年郑桂珍和丈夫左长林结婚后,始终没能盼来孩子的啼哭声。 在那个年代的农村,不能生育要承受巨大压力,夫妻俩试过各种土方子,也去庙里烧香拜佛,但都没用。 直到二十年后,郑桂珍去医院检查才知道,原来是输卵管堵塞导致的不孕。 1987年,当时38岁的郑桂珍从广播里听到北京有医院在研究"体外怀孕"的新技术,这对她来说就像黑暗中照进一束光。 虽然丈夫担心新技术不靠谱,但郑桂珍坚持要去试试,两人带着积蓄,坐了三天火车来到北京,靠着好心人指路,他们终于找到北京大学第三医院的张丽珠教授。 当时张丽珠团队已经在试管婴儿领域研究了三年,虽解决了体外受精的难题,但胚胎移植成功率极低,之前十二对夫妻都失败了。 面对年近四十、卵子质量不佳的郑桂珍,张教授原本不抱希望,可看着这对夫妻恳切的眼神,她决定冒险一试。 当时医疗条件有限,取卵需要开腹手术,张教授用钝头取卵针从郑桂珍体内取出卵泡液,装在保温杯里小跑着送去实验室。 在简陋的仪器下,医生们成功提取四枚卵子,与丈夫的精子完成体外结合。 最关键的胚胎移植环节,张教授用特制塑料管将受精卵送回子宫,所有人都屏息等待结果。 半个月后,郑桂珍出现孕吐反应,检查显示胎儿心脏开始跳动。 1988年3月10日,经过剖腹产手术,一个重3.9公斤的女婴顺利降生。 这个被取名为"萌珠"的孩子,不仅承载着父母二十年的期盼,更标志着中国辅助生殖技术实现零的突破。 当时医院甚至没有专门的保温箱,护士们用棉被裹着孩子在暖气片旁保温。 而这例手术背后也藏着许多不为人知的艰辛,当时全国只有几根反复使用的取卵针,针头钝了要去钟表铺打磨。 培养液需要医生自己配制,胚胎观察要举着试管追着显微镜的光源跑。 张丽珠团队白天做手术,晚上在煤油灯下研究文献,常常工作到凌晨。 当年跟着父母来医院看热闹的村民,后来都成了试管婴儿技术的受益者。 郑萌珠长大后进入北医三院生殖中心工作,帮助更多家庭圆梦。 2019年她自然分娩生下健康男孩,用事实击破了"试管婴儿后代不健康"的传言。 如今我国每年有超过40万例辅助生殖治疗,每100个新生儿就有1-2个借助这项技术诞生。 从保温杯到基因筛查,三十多年间辅助生殖技术不断升级,现在的医生不仅能解决输卵管堵塞问题,还能在胚胎阶段筛查7000多种遗传病。 当年需要开腹取卵的郑桂珍如果活在当下,可能只需要做个门诊小手术,这种变化背后,是无数医疗工作者接力攻坚的结果。 信息来源: 人民网《中国大陆首例试管婴儿产》 国家卫生健康委员会《人类辅助生殖技术应用规(2021-2025年)》 《中华妇产科杂志》1988年第3期专题报道