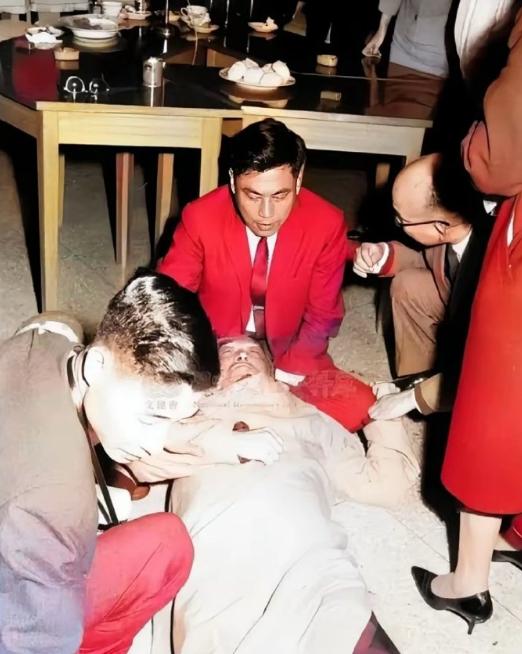

1962年,一位名字几乎人人听过的文化人物离开了人世,他就是胡适。虽然他走得突然,但这场离世引发的反响却不小。 他的葬礼很隆重,来送行的人也不少,文化界、教育界、政界的人物都出现了。更有意思的是,他穿着一身长袍离开,那身打扮,既是个人风格的体现,也让人想起旧时代的文人气节。对很多人来说,这不只是一场送别,更像是某种精神象征的谢幕。 其实说起来,胡适的名声并不是靠高调和激烈言辞得来的。他不是那种喜欢站在舞台上大声批评世界的人。他温文尔雅,更擅长用行动和作品去影响别人。 你可能听说过他提倡白话文,说人写文章就得写人话。他也一直鼓励“大胆假设,小心求证”,这个说法现在在不少学校都还能听到。他的理念,说白了,就是讲道理、讲逻辑、讲证据,不搞那些空喊口号的事情。 但你要以为他就是个书斋里的人,那也不对。胡适其实做过很多事。他当过大学校长、搞过制度改革、写过影响一代人的文章。 他也曾经在关键时期发声,维护学术自由和知识分子的独立性。他不是激进分子,但他有底线。他认为社会要改变,不能靠砸烂一切重新来,而是要一点点改,一步步来。这种“温和派”的思路,在那个变动剧烈的年代,其实挺少见的。 不过话说回来,他这种坚持渐进改革的想法,在后来的时代里慢慢显得有点“跟不上趟”。风向变了,社会节奏变了,人们更喜欢快刀斩乱麻式的改变。 胡适那种“坐下来慢慢谈、慢慢改”的态度,慢慢被边缘化了。等到他去世的时候,不少人感叹的不是他个人的离开,而是那种温和、理性、讲证据、讲制度的氛围,似乎也跟着一起走了。 胡适的一生,其实特别值得今天回头看看。他不是完人,也不是英雄式的人物,但他代表了一种知识分子的理想:说话要讲理,办事要靠制度,对待不同意见要有包容心。 他不急不躁,信奉自由思想,也信制度建设。他相信中国可以变好,但这个“好”不能靠推翻一切来实现,而要靠教育、文化、思想慢慢去推动。 这种想法,现在听上去可能不够“热血”,甚至有些“过时”。但如果你仔细想一想,会发现这恰恰是当下很多社会问题需要的态度——冷静分析、理性沟通、尊重规则、慢慢改进。 胡适留给我们的,也许不是什么现成的答案,而是一种面对问题的方法。 他的长袍,可能是那个时代最后的象征了。不是说衣服本身有多重要,而是那种“文人”气质,那种相信知识有力量、相信思考能改变世界的风度,随着他的离开,也渐渐少了。

大牛

糊尸

大牛

糊💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩