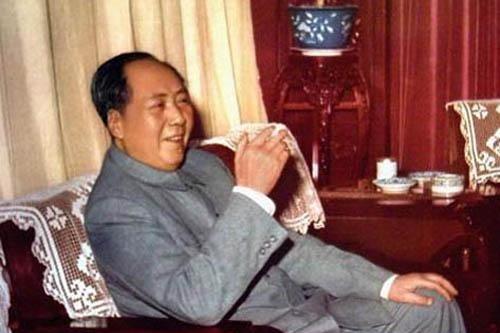

1972年,尼克松访华,毛主席送给他4两茶叶,他嫌礼物太少了,脸色当时就不好看了,甚至私下还抱怨毛主席小气。 20世纪70年代初,中美两国都过得不太顺。美国那边,越战打得焦头烂额,国内反战声浪一浪高过一浪,经济还开始往下坡走。中国这边呢,文化大革命刚把国家折腾得够呛,经济一团糟,跟苏联的关系也紧绷得像拉满的弓弦。就在这时候,两国领导人不约而同地想着,得找条路子缓和一下关系,起码别老这么互相瞪眼。 1971年,美国国家安全顾问基辛格偷偷摸摸跑来中国,算是给尼克松探了探路。到了1972年2月21日,尼克松正式飞到北京,带着一堆记者和随从,气势挺足。这次访问可不简单,他跟毛主席、周恩来聊了好几天,从国际局势到双边关系,啥都谈了个遍。2月28日,双方还搞了个《中美联合公报》,算是给未来的关系定了个调子。 这趟访华的意义有多大?先不说别的,光是把中美20多年的老死不相往来给打破了,就够载入史册的。冷战那会儿,世界被分成两大阵营,这么一搞,格局直接就松动了,全球局势都跟着缓了口气。再往后看,中美在经济、文化、科技上慢慢有了来往,老百姓的日子也实实在在沾了光。 重点来了。尼克松在北京跑了一圈,跟毛主席见了个面,聊得还挺投机。会谈结束,按惯例得送点礼物,毛主席这边拿出了4两武夷山大红袍茶叶。别看就4两,这可是中国顶级的茶叶,产在福建武夷山,产量少得可怜,贵得能让人咋舌。在中国,这玩意儿送人绝对是拿得出手的。 可尼克松不这么想。他接过茶叶一看,就4两,脸上立马挂不住了,估计心里嘀咕:就这点东西,糊弄谁呢?据说当时在场的人都看出来了,他那表情跟吃了苍蝇似的。后来私底下,他还跟身边的人抱怨,说毛主席这也太小气了,送的东西寒碜得不行。这事儿没多久就传开了,成了那次访华的一段小花絮。 先说文化这块儿。在中国,茶叶不是随便拿来喝的东西,它背后有讲究。送茶叶,特别是像大红袍这种稀罕货,那是表示尊重和友好的意思,讲究个意境。可在美国,茶叶压根儿不是啥稀罕玩意儿,喝咖啡才是主流。尼克松估计压根儿没get到这茶叶的分量,觉得就4两,跟送包薯片似的,不够塞牙缝。这就是文化差异闹的误会,一个觉得送得体面,一个觉得收得憋屈。 再看外交这层面。国与国打交道,送礼可不是随便抓点东西就行,每样东西都有说法。毛主席挑大红袍送人,可能是想借这茶叶表达点啥,比如友好啊,传统文化啊,甚至还有点拉近距离的意思。可尼克松没接住这茬儿,他可能更在意礼物的“量”和“面子”,觉得这点茶叶跟他总统的身份不搭。这也提醒人,外交场合里,送礼这事儿得两边都心领神会,不然容易翻车。 最后说说俩人的性格。毛主席这人,脑子活,点子多,送茶叶兴许还有点试探的意思,看看尼克松啥反应,顺便缓和下气氛。尼克松呢,实打实的实用主义者,做事直来直去,看重实际的东西。他嫌茶叶少,直接就摆脸色,也没藏着掖着。这俩人一个含蓄一个直白,撞一块儿,难免有点火花。 这插曲还让人想到更广的事儿。1972年那会儿,中美刚开始接触,彼此都不熟,观念上的沟沟坎坎多了去了。茶叶这点小事,其实就是个缩影,反映了两边在磨合中磕磕绊绊的过程。后来中美关系能走到今天,靠的可不光是大手笔的谈判,还有这些小细节里慢慢摸出来的默契。 再说尼克松这反应,也不能全怪他不懂中国文化。那时候美国人对中国啥样,谁心里都没谱,他带着一堆冷战思维过来,难免有点敏感。毛主席这边呢,也不是故意寒碜人,送茶叶兴许真是觉得挺好,可惜没算到对方的心思。