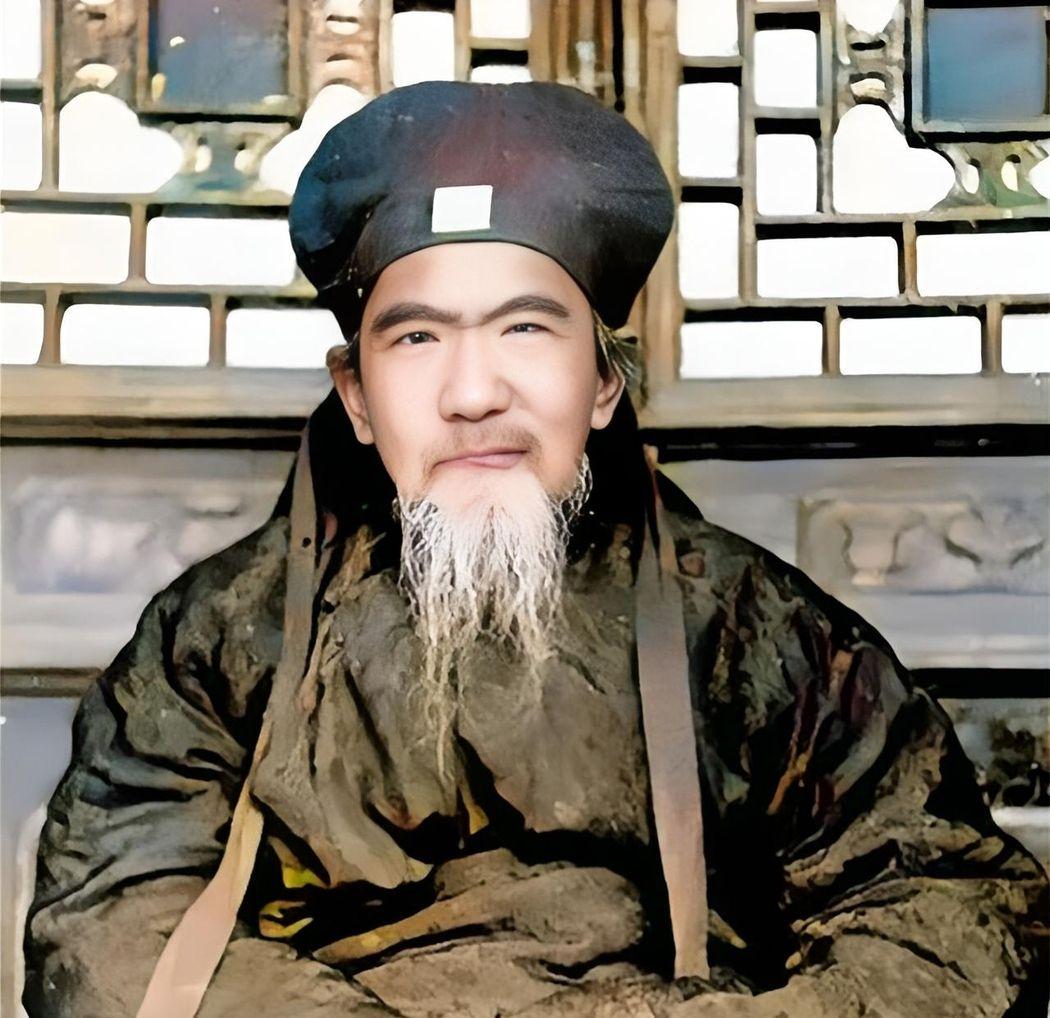

这位正是西北传奇人物牛兆濂。1929年,陕西大饥荒,牛兆濂以七旬之躯奔走筹粮,亲赴西安向军阀刘镇华陈情,迫使当局开仓放赈,救活灾民无数。 牛兆濂,1867年出生在陕西蓝田,一个书香门第的小村庄。他爹牛文博是个教书先生,给他取名“兆濂”,是希望他能继承宋代大儒周敦颐的衣钵。小时候的牛兆濂就不是一般人,五岁能背《诗经》,十岁就把四书五经嚼得烂熟,村里人都叫他“神童”。这脑子好得让人眼红,可他没啥架子,老老实实跟着家里种地读书。 1884年,他十七岁,考进了关中书院。那可是陕西顶尖的学府,他在那儿跟着一帮大儒学孔孟之道,还顺带钻研了点农业、水利啥的实用玩意儿。他老觉得,光读死书没用,学问得落地,得帮老百姓过上好日子。1888年,他考中了举人,本来能去北京赶考搏个功名,可那年他爹去世,家里老娘又病了,他只能放弃,回家挑起担子。 回来后,他没闲着,开始给人当私塾先生。他教书不死板,喜欢带着学生到田里,一边讲《论语》,一边看庄稼长势。后来,他在蓝田芸阁书院当了讲师,干脆搞了个“田间课堂”。啥意思呢?就是学生上午读书,下午种地,学和做一块儿来。他常说:“一天不干活,就别吃饭。”这法子听着糙,可真管用,好多农家娃因此上了学,家里收成也没落下。 1911年清朝没了,好多读书人都跑去新政府混饭吃,牛兆濂不干。他觉得自己是老清的忠臣,干脆窝在乡下教书、写书。他写了好几本关于儒家思想的书,比如《吕氏遗书辑略》《芸阁礼记传》,还带头修了《续修蓝田县志》,把蓝田的历史文化留了下来。他日子过得紧巴巴,衣服破了补补再穿,可谁家有难,他准第一个掏腰包。 1929年,陕西撞上了大灾。连着几年大旱,地里啥也长不出,牛羊死光,粮价飞天。蓝田那边惨得不行,有人吃树皮、啃土疙瘩,甚至传出人吃人的事儿。牛兆濂62岁(虽说题目里提“七旬”,但按1867年算到1929年是62,可能有点夸张),眼看着乡亲们饿死,心里跟刀割似的。 他不是没见过饥荒。1900年那会儿,他就在蓝田组织过救济,可这次不一样,灾情太大,靠地方上的存粮根本撑不住。他琢磨着,得去西安找省里的大官儿要粮。这岁数,这身体,去一趟西安可不是闹着玩的。路上全是逃荒的,还有土匪出没,但他咬咬牙,收拾了个小包袱,拄着拐杖就上路了。到西安后,他得先找门路见上官儿。他好歹是个有名的学者,多少有点人脉,可那时候城里乱糟糟,官府忙得焦头烂额。他硬是凭着一张嘴和一身正气,挤进了官衙。 他跟军阀刘镇华见面时,没绕圈子,直截了当说:“当官儿的得管百姓死活,儒家讲仁政,开仓放粮是正道。”他这人说话有理有据,又带着股不怒自威的气势,官儿们听完没法不点头。最终,政府松了口,同意放粮。牛兆濂还不放心,亲自回蓝田盯着分粮,确保粮食真到穷人手里。这一把,救下的命没有几万也有几千,蓝田人从此把他当活菩萨。 饥荒过后,牛兆濂没歇着。他的“田间课堂”名声更大了,附近好多村子都来学这招。他还搞了夜校,给大人扫盲,又弄了点农活培训班,教年轻人种地养牲口的手艺。他这学校不光教书,还成了村里的议事厅,大家有啥问题都来这儿一块儿想办法。 他还老帮人调解矛盾。谁家跟谁家抢水抢地了,找他准没错。他按“吕氏乡约”那套规矩来,讲公平、不收钱,判得大家都服气。有一回,俩村子为了水源差点打起来,他跑去量了水道,算出个分法,两边都没话说。乡里人就传开了:“见县太爷十次,不如找牛夫子一回。” 他这人没啥私心。有回,军阀冯玉祥送他件大皮袄,他转手就给了个要饭的,说:“将军暖一个人,我得暖天下寒士。”这事儿传出去,谁不竖大拇指? 30年代日本开始闹腾,牛兆濂急了眼。他写诗骂鬼子,鼓动学生保家卫国,说:“日本人要是打到蓝田,我学文天祥,死也要站着。”有几个日本学者跑来问他儒家咋样,他怼回去:“先问问你们良心咋样,没正心,学问白搭。” 1937年7月,卢沟桥事变刚起,他病了。身子骨不行了,可他还撑着讲课写字,叮嘱学生抗战要顶上。没几天,他就走了,70岁整。他走那天,蓝田万人送葬,从大官到庄稼汉,全来送他。他的学生接着他的路,把他的精神传下去,牛兆濂这名字,愣是在陕西成了不倒的碑。