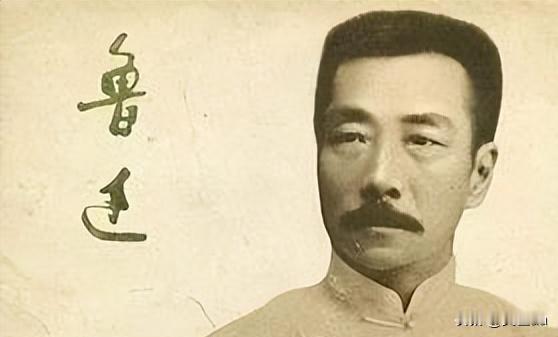

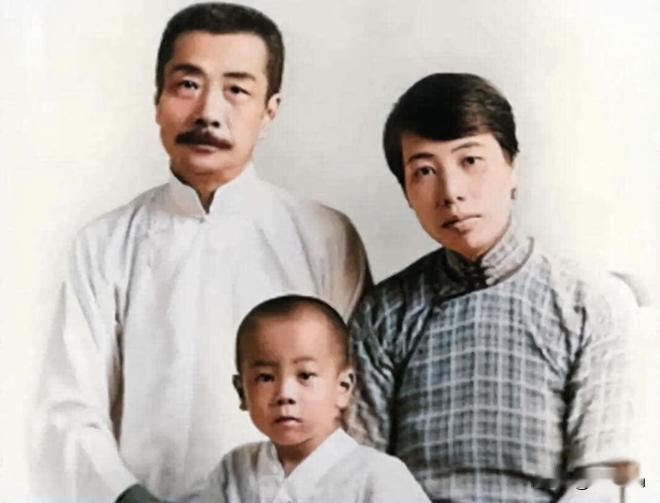

1933年,鲁迅写了很多抨击国民党的文章,老蒋大怒,派沈醉前去暗杀。沈醉在鲁迅门前蹲守半个月,最终还是放弃了:“他的后台实在太硬了!” 1933年秋,上海虹口区施高塔路的一幢石库门小楼里,28岁的军统少校沈醉正用望远镜窥视着对面的寓所。 镜头里的鲁迅伏案写作,深色泥帽压着蓬乱短发,香烟在指间燃成灰白的长柱。 这个场景让特务想起四年前南京中央军校的初遇,彼时鲁迅应邀演讲,台下坐着的蒋委员长亲自带头鼓掌,而此刻望远镜里的文豪,却是戴笠亲批暗杀名单上的头号目标。 沈醉在鲁迅寓所对面租下的阁楼里,堆满《申报》剪报和军统密电。 窗台上摊开的《伪自由书》被秋风吹动书页,露出"骂人不带脏字"的批注,这是特务头子戴笠要求他研究的"敌人笔法"。 每当深夜鲁迅挺直腰板写作时,沈醉总会不自觉挺起佝偻的脊背,这个无意识动作让他想起保定军校教官的藤鞭,也想起母亲教导的"坐如钟"古训。 监视日志里记录着诡异的矛盾,10月17日,鲁迅咳嗽时震落的老花镜片上,倒映着特务藏在窗帘后的轮廓。 10月20日,周海婴在弄堂踢毽子,毽羽恰好落在潜伏特工的皮鞋边。 这些细节被沈醉用红笔圈出,旁注"目标是否察觉?"的疑问在纸页上洇成血斑。 戴笠从南京发来的密电在抽屉里积压成摞,催促行动的"即刻"二字被反复描红。 沈醉却沉迷于反向解构暗杀方案,若在内山书店动手,必须考虑日本巡捕的干预,若在寓所行刺,则需应对法租界巡捕房的法医鉴定。 这种战术推演逐渐演变为对鲁迅社会关系的拓扑分析,宋庆龄的抗议信、国际笔会的声援电报、北平学联的请愿书,构成层层叠叠的护盾。 1933年11月7日深夜,沈醉在监视日志写下关键转折,鲁迅写作至凌晨三点时突然伏案昏厥,许广平惊慌唤来日本医生须藤。 这个场景让特务想起四年前自己在上海中弹,肺部穿孔仍坚持追捕地下党的往事。 望远镜里的文豪与记忆中的自己,在病痛镜像中完成诡异的重叠。 1933年12月1日,沈醉向南京发送的绝密报告中,"舆论风险评估"占据七成篇幅。 他创造性地将鲁迅比作"文化界的宋子文",刺杀引发的国际抗议,可能让正在争取美援的国民政府损失数亿美元贷款。 这份用经济学包装良知的报告,最终让戴笠在呈送蒋介石时,将"立即处决"改为"持续观察"。 历史的吊诡在于,当沈醉结束监视撤离虹口时,他租住的阁楼被《申报》记者邹韬奋意外租下。 这位后来创办《生活周刊》的报人,在同样位置用同样的望远镜,记录下鲁迅生命最后三年的写作日常。 1992年春,北京友谊宾馆的玉兰树下,78岁的沈醉将泛黄的监视日志交到周海婴手中。 纸张间夹着的烟叶碎屑,仍带着1933年"老刀牌"香烟的呛味。 当周海婴翻到记录父亲昏厥的那页时,沈醉突然起身正襟危坐,这个源自监视岁月的条件反射,让两位古稀老者相视苦笑。 在晚年回忆录里,沈醉用特务特有的密码思维解读历史,鲁迅寓所对面那扇监视窗,恰似文明与暴力对决的猫眼。 当1996年他的骨灰撒入湘江时,漂流瓶里塞着抄录的《野草》题词,"我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。" 这场持续六十三年的生死博弈,最终在虹口故居的展柜里达成和解,沈醉的望远镜与鲁迅的钢笔并置陈列,折射出20世纪中国最富哲学意味的光谱,暴力终会锈蚀,而文字永远锋利。 主要信源:(文献——《沈醉回忆录》)