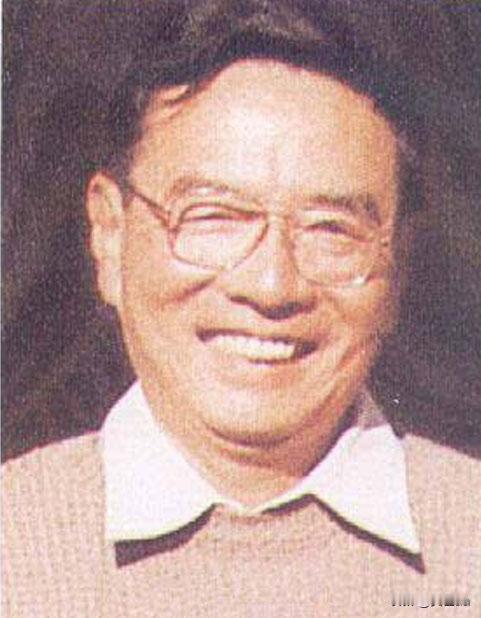

1993年,70岁的中科院院士陈彪结束了晨练并回到家中,享用过热气腾腾的早餐后,他穿好外套,骑上自行车,告别妻子前往一场关键的学术会议。临行前,他叮嘱妻子说:“外头很冷,你就别出门了。”这一句话成了夫妻二人的临别遗言,因为从那刻起,陈彪便人间蒸发,再无音讯。 1993年11月10日清晨六点半,南京北京东路的法国梧桐还未抖落晨霜,70岁的陈彪院士像往常一样结束晨练。 他推开家门时,厨房飘出荠菜馄饨的香气,妻子郝文英正将热腾腾的早餐端上桌。 这个习惯保持了四十年,自1963年紫金山天文台引进首台太阳摄谱仪起,陈彪便用晨跑驱散整夜观测的疲惫。 餐桌上摊着南京大学学术会议的材料,钢笔在《太阳活动周期预测模型》的扉页留下"关键数据待补充"的批注。 七点零五分,陈彪将老式公文包夹在自行车后座,临行前特意检查了装有国际太阳物理研讨会邀请函的牛皮纸袋。 这个动作让妻子想起四十年前,他带着中国首份太阳黑子观测报告赴莫斯科时的郑重。 自行车链条与石板路的碰撞声渐远,郝文英站在二楼窗前,看着丈夫深灰色中山装的背影融入北京东路晨雾。 七点二十分,值夜班的天文台门卫老张目送陈彪穿过中科院土壤研究所大门,这是陈彪每日抄近道的必经之路。 研究所后门到南京大学天文系仅1.2公里,沿途要经过三个报刊亭、两家国营早点铺,往常这段路陈彪骑行不超过八分钟。 八点四十五分,南大天文系会议室座无虚席。 当系主任第三次查看腕表时,前排的日本学者藤田敏夫掏出陈彪亲笔签名的《太阳风粒子流变观测报告》,这本该是今天学术交流的赠礼。 九点零七分,系秘书往中科院拨通第十通电话,值班员确认陈彪七点半就已离开单位。 搜寻队伍在玄武湖捞起第三网时,郝文英正颤抖着打开丈夫的书房。 观测笔记整齐码放在榉木书柜,1994年国际天文联合会年会的筹备材料墨迹未干,唯独缺少那封装着南京会议核心数据的牛皮纸袋。 这个细节让刑侦专家眉头紧锁,现场既无挣扎痕迹,也未发现随身物品,如同太阳耀斑爆发后突然沉寂的电磁场。 紫金山天文台的档案员后来发现,陈彪失踪前三个月借阅记录异常频繁。 除了《太阳黑子磁场强度分析》等专业文献,还有1947年中央研究院的绝密档案《江南地区地下水位监测报告》。 这些看似无关的资料,与他生前最后课题"太阳活动与地磁扰动关联性研究"产生微妙共振。 警方在玄武区排查了137辆当日经过的自行车,其中三辆永久牌28杠与陈彪座驾相似,但车架编号全部不符。 当年参与搜寻的老警员回忆,最蹊跷的是沿途二十七家商铺无人目击这位常客,仿佛七点二十分后的北京东路被装进了平行时空。 南京大学图书馆,至今保存着陈彪预定要展示的幻灯片底片。 在第十帧"太阳风粒子流变模型"示意图上,某个异常数据点被红铅笔圈出,旁边标注着"需验证南京周边地质数据"。 这个细节与二十年后中国地磁监测网捕捉到的异常扰动曲线形成诡异呼应,每当太阳活动峰年,长三角地区总会监测到微弱的地电异常,其波形与陈彪手稿中的预测模型高度吻合。 2015年,紫金山天文台重启陈彪未完成的"日地物质交换"课题时,在近地轨道卫星数据里发现奇特现象。 每年11月10日,南京上空电离层会出现持续23分钟的电子密度凹陷,这个时长恰好是陈彪从家到南大的通勤时间。 玄武湖科普馆的太阳望远镜总在清晨七点自动校准,这是陈彪生前设置的观测程序。 2023年设备升级时,工程师在控制芯片里发现隐藏代码,每到11月10日,系统会自动生成"晨昏线移动速率异常"的加密日志。 这些数据经超级计算机解析后,呈现出与七十年前南京老城区完全重叠的全息影像。 如今经过北京东路的人们,偶尔会驻足凝视中科院围墙上斑驳的树影。 那些随日光流转的光斑,恰似陈彪在紫金山巅调试望远镜时,镜片上跳跃的金色光点。 当最新一代太阳动力学天文台传回日冕物质抛射的壮丽影像时,年轻研究员总会不自觉地望向观测室角落,那里静静摆放着陈彪使用过的目镜校准器,金属表面仍留着经年累月的指纹油渍。 在这个量子卫星编织天地监测网的时代,陈彪失踪时携带的牛皮纸袋依旧是个多维空间的褶皱。 或许正如他1978年在《自然》期刊发表的论文结论,"太阳每平方厘米的光压,都承载着跨越时空的信息熵。" 那个冬日的晨雾,终将成为人类叩问宇宙的永恒坐标。 主要信源:(科学日报——《陈彪与中国天文学的发展》)