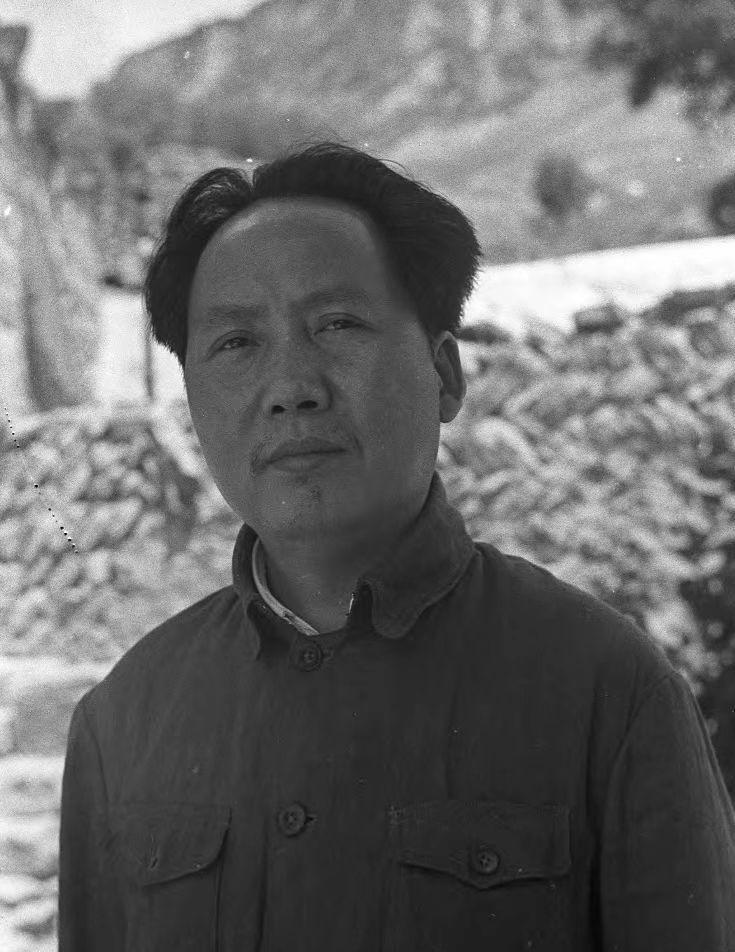

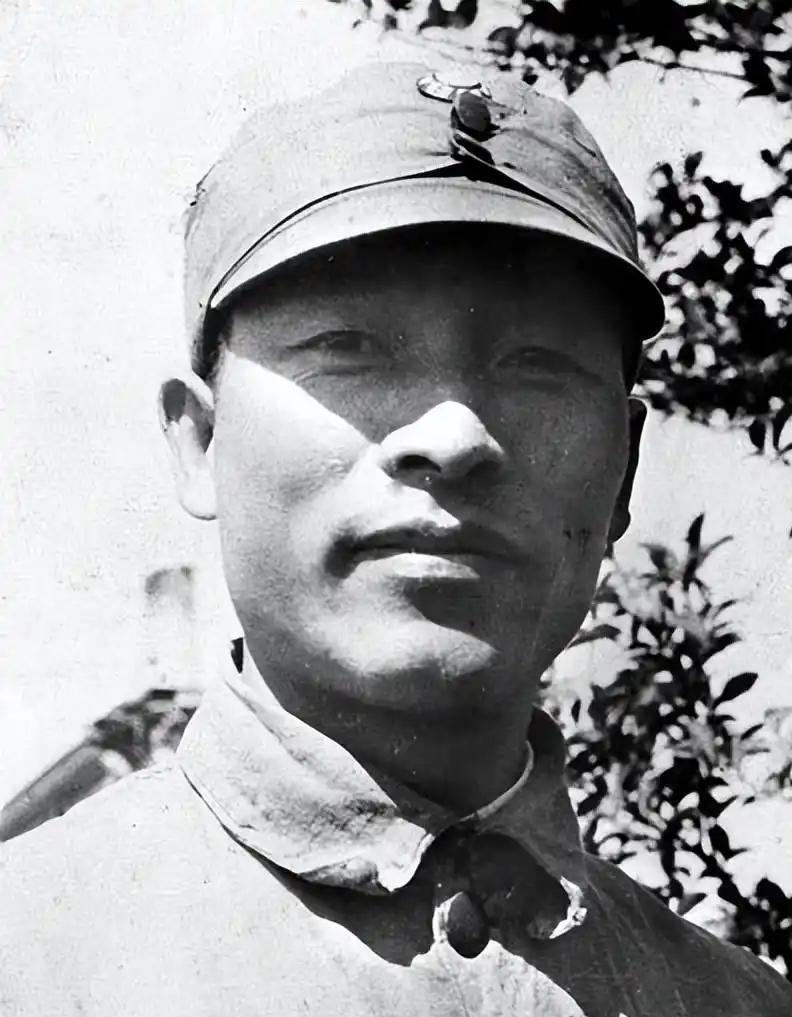

有人批评彭雪枫搞山头主义,彭雪枫拍桌子顶撞:有山头但没主义! “主席,我彭雪枫打仗不怕死,搞山头主义这顶帽子戴不得!”1935年寒冬的陕北窑洞里,炭盆火星迸溅的瞬间,彭雪枫黝黑的脸膛涨得通红。这场发生在东村会议后的深夜谈话,意外揭开红军整编时期最尖锐的矛盾——当革命队伍从分散走向统一,“山头”与“主义”的较量究竟该如何平衡? 陕甘支队的整编堪称红军历史上最复杂的“外科手术”。1935年9月,红一、红三军团混编成三个纵队,彭雪枫执掌的第二纵队尤为特殊——六千余名战士里,红三军团老底子占了七成,可团级以上干部九成都来自红一军团。这种“干部倒挂”的怪现象,就像在火药桶旁边擦火柴。某次宿营时,炊事班给连指导员单独蒸了碗小米饭,被战士们当场掀了锅:“彭老总带我们的时候,皮带都跟士兵换着扎!”原红三军团的团政委后来回忆,当时战士私下流传顺口溜:“一军团当官,三军团扛枪,打完仗分账,谁跟谁算账?” 毛主席捏着烟卷在窑洞里踱步,他何尝不知整编的阵痛。吴起镇战斗的捷报墨迹未干,二纵队内部却暗流汹涌。有件事特别刺痛彭雪枫:政治部要枪毙两个偷老乡土豆的战士,理由竟是“破坏军民关系”。拍着掉漆的八仙桌,这位纵队司令的唾沫星子溅到地图上:“饿得啃皮带的时候怎么不说军民关系?现在倒学会拿自己人开刀!”据在场警卫员回忆,主席当时突然笑出声:“好你个彭大炮,桌子拍得比迫击炮还响。” 深谈持续到后半夜。彭雪枫掰着手指头细数矛盾:从干部任命到伙食标准,从宿营顺序到战利品分配,红一军团过来的干部总带着不自觉的优越感。最让他窝火的是思想工作方式——红三军团出身的政工干部喜欢蹲在战壕里谈心,而新来的政委们动不动就要搞“忠诚审查”。有次两个连队为争口井水差点动武,师政委居然建议把挑头的战士送军事法庭。“这不是解决问题,是制造问题!”彭雪枫的粗嗓门震得窗纸簌簌作响。 有意思的是,毛主席听完这些牢骚反倒舒展了眉头。他推开糊着棉纸的木格窗,指着远处起伏的黄土塬:“你看那山峁连着沟壑,哪个不是自成格局?可它们都属黄土高原。”这话让彭雪枫眼睛发亮:“对嘛!咱红军不就是从井冈山、大别山、大洪山各个山头汇成的革命高原?”两人的共识在鸡鸣声中逐渐清晰:山头不可怕,可怕的是给山头砌围墙。 这番深夜对话的价值,在十年后的七大会议上得到验证。当王明、博古这些犯过错误的同志仍能当选中央委员时,台下有人嘀咕“山头主义复辟”。毛主席敲着烟灰缸回应:“五湖四海不是大杂烩,是要把不同口味的革命者炼成一锅钢。”这种政治智慧,在1949年处理六大军区时体现得更精妙。聂荣臻曾私下抱怨:“华北军区拆得七零八落,我这司令都快成光杆了。”但当他看到山东老区来的干部和四野的“东北虎”搭档剿匪时的默契,才明白主席“掺沙子”的深意。 要说彭雪枫的暴脾气没惹过麻烦,那也不尽然。1941年新四军四师在淮北反“扫荡”,有参谋建议把地方武装编入主力部队。彭雪枫当场掀翻作战沙盘:“人家保家卫国的子弟兵,到你这就成补充兵员了?”后来还是陈毅出面打圆场,把改编改成联合整训,既壮大了主力又保留了地方武装的独立性。这事给四师官兵上了生动一课:消灭山头容易,凝聚人心难。 1944年那个秋雨绵绵的早晨,八里庄的流弹带走了彭雪枫。消息传到延安时,毛主席把写了一半的《论联合政府》手稿揉了又展,最终在挽联上写下“功垂祖国,泽被长淮”。追悼会上最催泪的,不是将星陨落的悲怆,而是灵柩途经淮北时,沿途百姓摆出的九十九碗烈酒——碗碗都来自不同“山头”的根据地。送葬队伍里,既有戴八角帽的陕北老兵,也有扎绑腿的苏北民兵,他们用同样的姿势向棺木敬礼。 1973年八大军区对调,许世友抱着茅台酒坛子找杨得志发牢骚:“老子在南京呆惯了,非弄我去广州喂蚊子。”杨得志指着墙上的全国地图乐了:“你要还在济南当'山大王',主席怕是要请你喝辣椒水喽!”这段酒桌趣谈,倒把当年那场深夜争论说透了:山头永远会有,但主义只能有一个。就像黄河九曲十八弯,终归要奔大海。