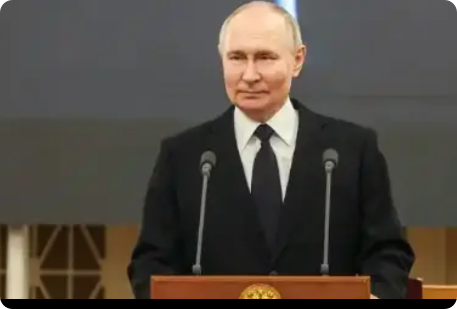

为什么中俄需要保持一定距离?这么说吧,普京的年纪摆在那,怕是撑不了太久,俄罗斯现在的局势远不如他初掌权时稳定。一旦他离开,权力真空几乎不可避免。接班人会是谁?能不能稳住国家?又或者会把俄罗斯带向另一条路,这些都是未知数。

要理解中俄关系何以至此,便不能不审视其背后更深层次的结构性推力。其中,将两国日益推向彼此的首要动因,无疑源自大洋彼岸及北大西洋公约组织持续的战略挤压。

当美国及其盟友在全球范围,特别是在中俄周边,将两国均视为主要竞争对手乃至潜在威胁时,中俄两国感受到的是共同的外部压力。

在此背景下,“背靠背”相互支持,以减少各自风险,争取更大战略空间,便成了一种颇为理性的选择。这种基于安全与战略的相互需求,植根于当前复杂的国际博弈,其力量远超特定领导人的任期。

再者,中俄关系早已超越空泛的战略口号,通过一系列实实在在的重大项目,将两国利益紧密联结。能源合作便是一个典型例证。自乌克兰危机升级以来,俄罗斯在欧洲的传统能源市场近乎瓦解,一些关键能源管道或停止输送,或在波罗的海深处遭遇不明破坏,这无异于切断了俄欧间的能源脐带。

欧洲多国亦在竭力摆脱对俄能源的依赖。俄罗斯庞大的油气资源亟需新的出口,而中国这个能源需求巨大的经济体,自然成为其首选且体量可观的合作伙伴。中俄东线天然气管道预计在2024年底全线竣工,此类合作并非短期行为,而是锁定了数十年的长周期合同。如此规模与时间跨度的合作一旦启动,其惯性与约束力是极为显著的。对俄罗斯当下的经济而言,若要单方面推翻此类合作,代价巨大,轻易难以承受。

不仅是能源,俄罗斯对其广袤但人烟稀少的远东地区开发也寄予厚望。这片资源富饶的土地,远离其欧洲核心区,独立开发面临诸多挑战。而中国,恰好拥有俄罗斯所倚重的资金、技术与广阔市场。数据显示,截至2022年,中国在俄罗斯远东地区的投资已逾百亿美元。俄罗斯政府及商界代表团频繁访华,洽谈能源、矿产、农业及基础设施等远东合作项目,清晰显示了俄罗斯开发此地的迫切愿望,以及中国在其中不可或缺的关键伙伴角色。这种建立在明确经济利益与地缘互补基础上的合作,具备较强的持续性,不大可能因领导人更迭而轻易中断。

将视野拉得更高,审视当今国际主要力量的博弈格局,主要参与者无非是美国、中国、俄罗斯及欧洲等几方。对俄罗斯而言,其与美国、欧洲的关系已难返旧时,甚至已然走向主要对抗。试想,一个拥有庞大资源与军事力量的俄罗斯,若能与掌握先进技术和巨大经济体量的欧洲深度融合,那恐怕是美国最不愿见的局面。

因此,美国会持续在俄欧之间制造罅隙,乌克兰危机在某种程度上也加速了这一进程。在此背景下,环顾全球,俄罗斯能够真正指望、并在战略上相互倚重的,恐怕也只有中国了。这并非情感的产物,而是冰冷的国家利益驱动下的现实选择。

当前,美国单极霸权的思维犹存,并同时对中俄施加压力,两国“背靠背”共同应对,是最为现实且有利的策略。这种由地缘政治和战略安全需求塑造的相互依赖,其稳固性远胜于个别领导人的个人意志。

当然,这并不意味着未来就一片坦途,中俄关系毫无风险。普京毕竟年事已高,俄罗斯国内局势虽在其掌控之下,但潜在的离心力量,如寡头势力、地方派系等,谁也无法保证普京离任后不会出现权力真空或内部动荡。

倘若俄罗斯内部发生重大混乱,其对外政策必然受到严重波及,甚至可能自顾不暇。这便是一个实实在在、需要预作准备的不确定因素。

此外,也需清醒认识到,中俄两国的综合国力,尤其是经济体量,存在一定差距。长此以往,随着中国持续发展,俄罗斯内部是否会滋生对其在双边关系中更像“次要伙伴”的忧虑,甚至在某些议题上感到需更多配合中国?

这种潜在的心理失衡与战略疑虑,亦可能成为变数。同时,俄罗斯民族固有的自尊心不容忽视。当前其有求于中国,姿态或显谦和;未来若其国力复苏,是否会在某些问题上重拾强硬姿态?

根本而言,分散风险是国家生存的智慧。尽管中俄目前在诸多领域合作密切,关系看似坚固,但在涉及国家核心利益、关键技术等层面,保留应有的底线与自主性,是基本的国家安全与发展考量,也是为应对未来不测预留后手。