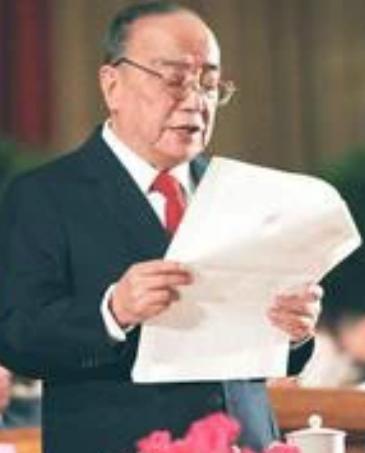

1966年,杨尚昆被错误关押在监狱中,严重的低血糖让他多次濒临死亡,正当他绝望之际,一位名叫田政红的年轻士兵冒险递给他一包糖,挽救了他的生命,八年后,当杨尚昆重获自由并恢复职务,他花了七年时间寻找这位恩人,只为了能当面道谢。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在北京初春的一日,杨尚昆在中南海的一间会客厅里,终于见到了自己苦寻多年的那位年轻人,此时的他已年逾古稀,头发花白,神情却带着一丝难得的轻松,这次会面的对象不是高级将领,也非故人旧识,而是一位普通工人——田政红。 这场分别近二十年的重逢,始于一段特殊年代的记忆,那是一个信任与人性都被极度压缩的时代,1966年,杨尚昆被错误关押在秦城监狱,生活条件极其恶劣,潮湿阴冷的环境、极度匮乏的饮食,加上他本身患有糖尿病,日复一日的折磨让他的身体迅速衰弱,最令人揪心的是低血糖带来的突然晕厥,这种病症在没有及时补充糖分的情况下,往往会造成生命危险。 他曾试图努力维持精神支撑,每天翻阅那本几乎翻烂的《毛主席语录》,却常常因体力不支,连翻一页纸都变得艰难,在最困难的一日,他感到一阵强烈的眩晕袭来,几乎无法站立,他挣扎着撕下一张纸条,颤抖着写下“救救我——杨尚昆”几个字,那张纸条最终没有带来任何回应,也没有改变他的处境,但在另外一个角落,有人注意到了他的挣扎。 这个人是田政红,一位刚刚二十出头的看守战士,来自河北的一个普通农村家庭,尽管年纪轻轻,他却有着与年龄不相符的细致观察力和朴素的同情心,他注意到这位被称为“反革命分子”的老人常常脸色苍白,走路不稳,甚至几次在监舍中晕倒,田政红并不懂得复杂的医学知识,但他记得自己的奶奶也有类似的症状,每当感到头晕眼花时,家里人就给她含上一块糖。 这种朴素的经验成了他做出决定的依据,在当年严酷的管理制度下,任何私下与被关押人员接触的行为都被视为严重违纪,但田政红没有多想,他用自己微薄的津贴在营区小卖部买了一包糖果,趁着换班的空档,他悄悄把糖藏在送饭的碗底下,那一刻,他没有考虑后果,只知道眼前这个老人的命可能就系在那几颗糖上。 糖果的甜味在杨尚昆口中化开的一刻,他感到一股久违的清醒涌上头脑,从那之后,田政红又多次以不同方式偷偷将糖果送入监舍,有时藏在衣物中,有时放在床铺下,这些小小的举动,成为杨尚昆在黑暗岁月中唯一的希望与支撑。 然而这种偷偷摸摸的行为终究难以长久,1967年初,田政红因“与被关押人员接触不当”被调离岗位,他没有为自己辩解,也没有声张,只是默默收拾行李回到了河北老家,在一家机械厂做起了钳工,从此,他再未提起在秦城服役时的往事,仿佛那段经历只是人生中一段不被提起的插曲。 而此时的杨尚昆也被转移到了另一处关押地,两人的联系就此中断,但那份来自糖果的温暖却深深烙印在杨尚昆心中,他曾在那本《毛主席语录》的扉页上写下“田政红,张家口”几个字,作为未来可能的线索,他下定决心,如果有朝一日能够重获自由,一定要找到这个在逆境中伸出援手的年轻人。 转眼到了1978年,历史开始拨乱反正,杨尚昆被平反,恢复了原有职务,在无数公务与会议之余,他始终惦记着那个在他最困难时刻给予帮助的普通士兵,他向秘书交代了寻找田政红的任务,唯一的线索只有一个名字和模糊的地域信息,在军队系统中查找名为田政红的人员,结果却有数十个同名者,加之田政红已经转业回乡,更是增加了寻人的难度。 寻找的过程断断续续持续了七年,无数次调查和走访,数不清的信件和电话,终于在1985年有了突破,工作人员在四川某锅炉厂的一间简陋车间里找到了他——当年那个二十岁的士兵,如今已是中年人,脸上布满了风霜,他每天在车床前忙碌,为生计奔波,从未想过自己会与当年的“犯人”再次相见。 这才有了开篇那场充满情感的会面,杨尚昆亲自邀请田政红进京,场面虽没有隆重排场,却分外真挚,他送出的两样礼物颇具深意:一块戴了多年的手表,象征着这段跨越时光的记忆;一盒高级糖果,意在重温那份曾经生死相系的恩情,每一颗糖,仿佛都是对当年那份善意的回馈。 更令人敬重的是,面对属下提出要为田政红安排工作岗位的建议,杨尚昆坚决拒绝了,他认为,如果用一份工作来“回报”这份人性的光辉,反而会玷污当初那份纯粹的善意,他坚持通过正常程序为田政红解决家庭困难,既表达感激,又不违背制度原则。 信息来源: 杨尚昆. 《杨尚昆回忆录》. 北京: 中央文献出版社,