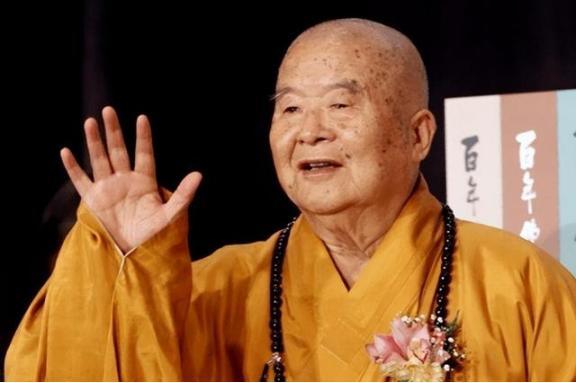

“我死后,不要火化,因为我没有舍利。”2012年,星云大师临终前给弟子交代后事,不料在他圆寂后,弟子们却偷偷将遗体火化,令人惊讶的是,竟烧出25颗舍利子。 星云大师,原名李国深,1927年出生在江苏江都的一个穷苦家庭。小时候家里信佛,祖母常带他去庙里烧香拜佛,耳濡目染下,他对佛教有了感情。1937年,10岁的他跟妈妈去南京找失踪的爸爸,路上却撞上了南京大屠杀,母子失散。他在栖霞寺的难民收容所里,看到僧侣们救人济世,心生敬佩。1939年,他在栖霞寺剃度出家,法名悟彻,后来改成星云,寓意像星星一样照亮人间。 大师一生都在推人间佛教,觉得佛教不该只躲在庙里念经,得走出去帮人。1949年,他带着僧侣救护队到了台湾,创立了佛光山,成了台湾最大的佛教道场。他办学校、医院、孤儿院,做了不少善事,还用广播、电视、报纸把佛法传遍千家万户。他常说:“人会辜负人,但因果不会辜负人。”这话简单又实在。大师主张让人先学会做人,重拾仁义礼智信,再去修佛。 他活了96年,影响了无数人。可他从不觉得自己有多厉害,尤其对舍利子这种东西,他压根不稀罕。他觉得修行是内心的东西,不是靠烧出几颗珠子来证明。2012年,他留下遗嘱,说死后不要火化,丧事越简单越好。可谁也没想到,这遗愿后来会被弟子们“无视”。 2023年2月5日,星云大师在佛光山圆寂,享年96岁。他走得很平静,弟子们却陷入了两难。大师遗嘱里清清楚楚写着“不要火化”,可佛教传统里,高僧圆寂后火化是常事。一来是尊重大师的修行,二来火化后如果有舍利子,也算对大师功德的一种见证。弟子们心里肯定纠结得不行:听大师的吧,怕违背传统;不听吧,又怕对不起大师的教诲。 最后,他们还是决定火化遗体。这决定背后可能有几层原因。一方面,火化在佛教文化里确实是个惯例,不少信徒觉得这是对大师的最高敬意。另一方面,弟子们可能也想看看,大师这么谦虚地说没舍利子,会不会其实藏着惊人修为?这种想法虽然有点冒险,但也挺符合人性。毕竟,谁不想为自己敬爱的人证明点啥呢? 火化那天,佛光山的氛围肯定很沉重。弟子们看着火焰燃起,心里估计五味杂陈。可没人想到,火化完后,灰烬里竟然捡出了25颗舍利子!这些舍利子晶莹剔透,有的白如珍珠,有的带点淡黄,个个都像是大自然的小奇迹。这一下,所有人都愣住了。大师生前说没舍利,可这25颗东西明晃晃地摆在那,怎么解释? 舍利子一出,佛光山炸开了锅。弟子们赶紧把它们供奉在大雄宝殿,成了信众朝拜的圣物。消息传开后,外界反应也五花八门。有人说,这证明星云大师修行到家了,连他自己都没想到会有舍利子;也有人觉得,弟子们不该违背遗愿,这25颗舍利子反倒成了个“讽刺”。还有人从科学角度分析,说舍利子就是骨头里的矿物质高温结晶,跟修行没啥关系。 这事在佛教圈里掀起了不小的讨论。支持弟子的人觉得,火化是为了纪念大师,舍利子的出现是意外之喜,说明大师功德无量。可反对的人认为,大师既然说了不要火化,弟子们就该尊重他的意愿,而不是自作主张。两边说得都有理,但真相到底咋样,恐怕只有当事人心里清楚。 舍利子这东西,在佛教里一直挺神秘。有人当它是圣物,有人觉得它没啥意义。星云大师自己就属于后者,他生前多次说过,修行不在乎这些外在的东西。可讽刺的是,他走了以后,偏偏留下了这些“外在”的证据。这让人不禁想问:大师要是知道这件事,会不会觉得好笑? 这件事还让人看到信仰和传统的碰撞。弟子们可能是出于一片孝心,想用火化表达对大师的敬仰。可大师的遗愿却提醒我们,真正的信仰也许更在乎内心的坚持,而不是外界的认可。这25颗舍利子,到底是大师修行的证明,还是弟子们无意中给他的“加戏”?答案恐怕因人而异。 星云大师的故事,不光是个佛教圈的传奇,也是个关于人性和选择的故事。他用一生告诉我们,活得简单点、真诚点,比啥都强。他对舍利子的态度,也让人反思:我们是不是太在乎那些看得见的东西,而忘了内心的平静?弟子们的决定,虽然有点“叛逆”,但也透着对大师的深情。 这事还让我们看到,人在面对生死时,总会有些矛盾。弟子们选择火化,也许是想给大师一个“完美结局”,可这结局却偏偏跟大师的想法唱了反调。舍利子的出现,又给这故事添了一层神秘感,让人觉得因果这东西,真是说不清道不明。 从更广的角度看,这件事也提醒我们,传统和个人意愿有时候会打架。佛教里火化的习惯由来已久,可大师偏偏不走寻常路。他的遗愿和弟子们的做法,像是给我们出了道题:到底该听谁的?传统重要,还是个人选择更重要?这问题没标准答案,但值得每个人琢磨琢磨。