1942年秋,太行山深处,司凤梧被十四个日军包了饺子,前有刺刀,后有枪口,一脚踩空就是命没了。

他没跑,提着枪就冲了过去,一人干翻十四个日本兵,打得自己浑身血浆,这不是传说,是真人真事。

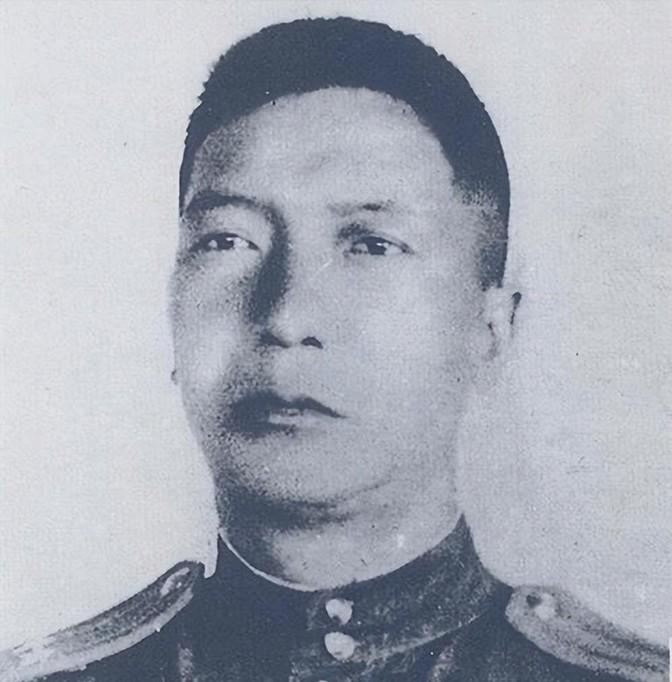

司凤梧,河南辉县北窑村人,从小在山里长大,天天扛柴练拳,一身硬骨头,打起仗来不怕死,动起手来不要命,那年他二十六岁,在八路军武工队当队长,正跟日军周旋于太行山一带。

那场硬仗发生在新乡西边的一个山口,他带着三个人出去侦查,结果碰上十四个日军巡逻兵。

山路狭窄,刚一露头就被盯上,敌人从后头摸过来,想玩偷袭。他警觉得快,可还是被一名鬼子从背后死死抱住。

眼瞅着其他鬼子围过来,他猛地往前一弯腰,把对方下巴顶了个正着,借力一拧身,抽枪就是一枪——干掉第一个。

枪声一响,其余鬼子开始围攻,他一边躲一边开火,子弹打光就掏匕首,贴身肉搏,他个子不高,但身板结实,动作麻利,在林子里左突右闪,把敌人逐个拉下水。

最后一个鬼子吓得往山下跑,他追上去,连人带枪一起摁进土沟。打完仗,才发现自己身上、脸上、裤腿上都是血,分不清是敌是己。就这么一场战斗,他成了八路军里响当当的硬茬子。

不过,这事还不算最狠的。最狠的,是他后来自割腐肉取骨。

1944年,打辉县。那场仗打得急,炮火连天。他带队攻城时,右腿中了几发机枪子弹,当场就断了。战士想抬他回后方,他死活不让,说:“前头打得正紧,别因为我耽误战机。”

被送到野战医院,医生一看伤口皱眉了。那时正赶上日军狂轰滥炸,医院药品几乎耗光,只有几瓶青霉素,连麻药都没有。伤口开始化脓,碎骨卡在肉里,恶臭扑鼻。按当时条件,这腿要保命,只有一个办法截肢。

司凤梧不干。他说:“宁愿死在枪口下,也不想躺在床上断条腿活着。”他请求部队让他回村自疗。部队知道拦不住,批了条子让他回北窑村。

回家后,他靠一根木棍支撑着,自己在屋里绑好布条,拿出一把剃刀,用冷水洗了洗。没麻药,没酒精,连纱布都没有。

他先把腐肉划开,剔出来一层,再一点点刮开肌肉,找碎骨。那种痛是钻心的,几次差点晕过去。

他咬着毛巾,死死撑着,前后弄了大半天,硬是从伤口里刮出了六块碎骨头。村里人听见屋里有动静,推门一看,差点吓瘫:他躺在炕上,浑身汗,手里还攥着那几块骨头。

这事传出去后,部队来人都惊了,直说他是“关羽转世”。后来报纸上也写了,说他是“当代关公”。 战伤未好,他又偷偷上了战场。哪怕腿一瘸一拐,他也不服软。

1944年冬,他带小队夜袭安阳机场。天气冷,风刮得直响。他和战士换上老百姓的棉衣,披着湿棉被,趁夜黑混进敌人机库,点燃油桶后往外跑,回头一看,一排日机烧得跟油灯似的,火光照亮了半边天。

还有一次,他把鬼子小分队引到蚂蚁山。当时那地方林子密,蚂蚁窝多,大蚂蚁爬一身。他故意在那设埋伏,带敌人绕进去。小队埋伏四周,用迷魂香和火引开敌人注意,等鬼子惊慌失措时再围上去。

后来有人说他用“食人蚁”咬死了鬼子,村民都信。但有学者专门查过,说那地方的红林蚁攻击性不强,不太可能“吃人”。不过具体咋回事,真没人能说得清。

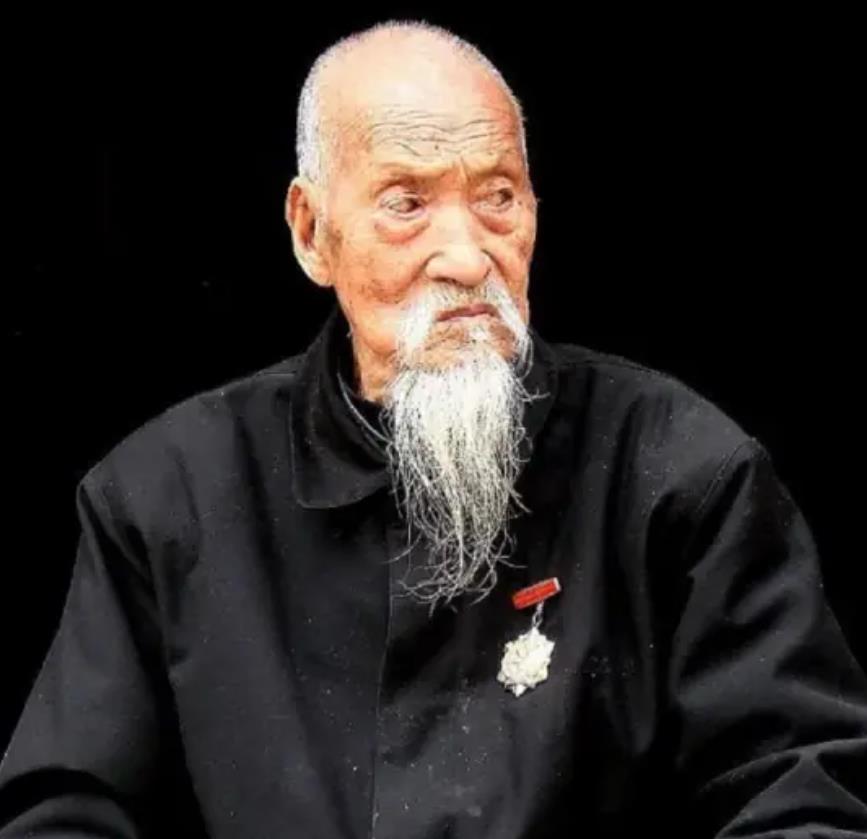

1949年,司凤梧被定为“二等甲级伤残军人”。辉县县府请他上台演讲。他腿瘸了,但站得笔挺,讲的不是苦,而是怎么打鬼子,怎么拼命。2005年,国家给他发了“抗战胜利60周年纪念章”。那天,他穿上旧军装,胸口别着勋章,在罗姐寨景区前合影,游客都围着他拍照。

他晚年住在景区边上一个小院,门前挂着“抗战老兵”的牌子。村里人都喊他“司队长”,来旅游的学生也常去听他讲当年打仗的事。他一讲到那场“十四人围剿”战,就比划着说:“这枪打完就掏刀,那个鬼子我一脚踹他沟里!”

2010年5月23日,他在睡梦中过世,享年94岁。村民给他立了碑,碑上写着:“抗日英雄,司凤梧”。

他的故居现在还在,炕头放着他用过的拐棍,墙上挂着当年的老照片。游客走进院子,总有人念叨:“这就是那个刮骨取肉、不怕死的英雄。”

参考资料: 《太行英烈》编辑部编,《太行抗日英雄传》,中国青年出版社,2006年版。