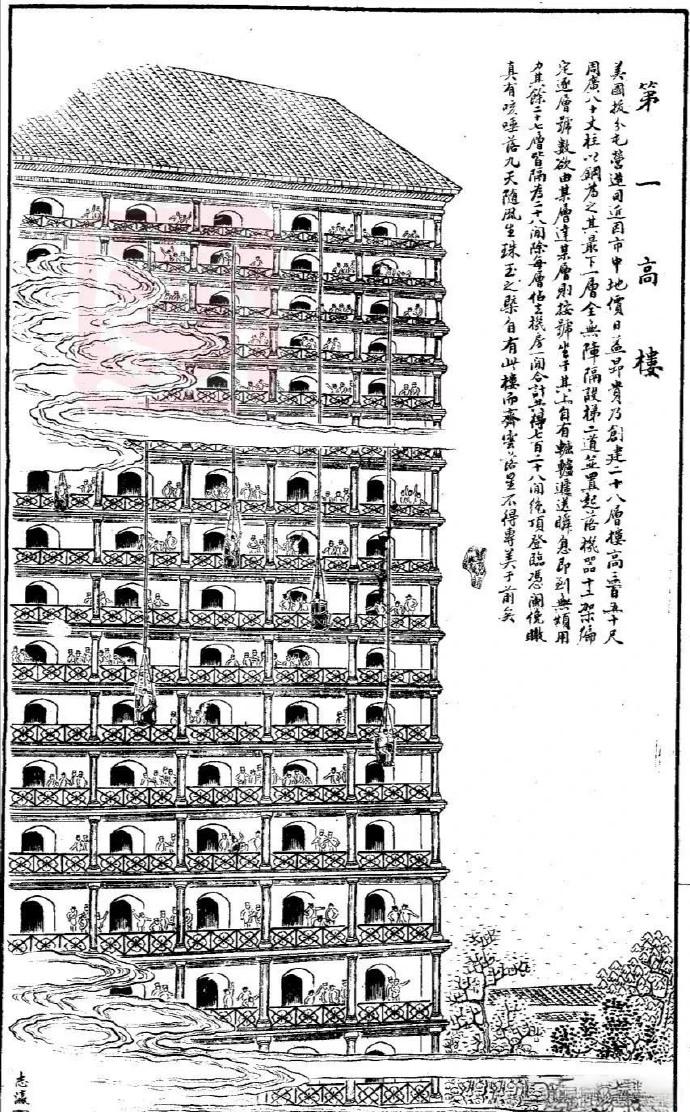

元代工匠待遇有多复杂?系官、民匠、投下工匠,谁的日子更好过? 东迁的西域工匠,因其所处时代、环境的不同,其待遇也是千差万别。早在蒙古国时期,少部分工匠凭借着自己精湛技艺而受到蒙古统治者的宠幸,但大部分是以驱口的身份处于官府或者贵族的奴役之下。 工匠在蒙古国时期的地位不高。 建元之后,西域工匠们不用再像蒙古初兴之时那样凄风苦雨,权贵们也不能再将他们如同驱口般地任意役使,法律规定,“诸局院官辄以微故殴死匠人者,处死。” 而此时,元政府又急需大批工匠进行建设,于是鸠天下之工,聚之京师,分类置局,以考其程度,而给之食,复其户,使得以专于其艺。 为了让这些工匠专心进行生产,由官府“支口粮以赡养之”,并免除科差和匠役之外的其他劳役负担。但这种待遇因制度的不断调整,在前后时期也呈现出不同的变化。 早在窝阔台时期,匠人们只是遵循着“验工程与粮有来”的待遇准则,直到至元二十年(1283),因“匠人每生受有”,便开始行“验家口给粮”的工粮制度。 而同时期为政府所征调的民匠却不能享受到这种待遇,他们只能获得政府为之提供的一些沿途所食之物而已。虽然有时政府会采取别的方式雇佣民匠,但由于官吏腐败不堪,致使“一切和雇、和买、造作,并不得钱”,和雇变成了一纸空文,与无偿征调无异。 元时在进行工程造作时,一般原则是“先尽系官,投下差拨”,只有在系官人匠不敷使用时,才征调民匠或者军匠予以人手补充。 据《元典章》记载:延佑四年(1317)九月,行台札付,准御史台咨:……军器,除新附军官为应付外,其余各翼汉军,合准枢密院所拟,各万户府选委军官提调,差军匠与官局人匠成造,镌造翼分,置库收贮。 若无官局去处,以上应付物料,先佟军匠。如或不敷,管民官司差遣民匠,置局成造。 其口粮工价,军匠“除铁课官给外,其余物料……自行出备”,民匠则“官为应付口粮工价。” "官府征调民匠多为无偿征集,如至元九年(1272)十二月十一日,窃见大都修建宫阙,合用诸色人匠,每年逐旋于随路椿要。至有逃避隐匿,烦劳有司勾捉,不惟失误;伯颜南征,以甲冑不足,诏诸路集匠民分制。对民匠的和雇与无偿征集,在一定程度上加重了他们的负担。 只有“本色”或城市局院附近的工匠,其待遇尚可满足自己的生活需要,而那些外路所签之匠和散居在各县村落的匠人,则往来奔波,狼狈不堪。 并且他们没有土地,而且还要忍受来自各级官吏的蚕食和剥削,苦不堪言,有些闲时还要为其他局院所私自影占,进行劳作。 为了生存,“系官工匠有时也不得不另辟道路,但由于这些工匠的隶属关系、工种及重要性等种种差异,各官营手工局院的运作形式不可能是雷同的,即便同是地方局院,有些便属常年生产,常年运转”。 那些完成政府定额或指标的便可以织造一些物品进行货卖。偏远地区的匠户既要每天入局劳作,闲时还要耕种和经营农田,虽有政府给予的农具和田亩,但是其所得结果和经商是无法相比的,故由此我们可以看出,虽同是系官工匠,但是其待遇差别之大,从中可见一斑。 既然官府予以补贴食粮,助其生存,那么,匠户中也必然存在冒领口粮的情况: 至元二十四年(1287)七月,尚书省奏:相哥平章为头尚书省官人每奏将来:请粮的匠人,当着壹分差发,贰拾口家粮请的也有。又则当着一分差发,两三口请粮的也有。这的每都一般与粮呵,多了的一般有。 为改变这种局面,至元二十五年(1288),元政府规定: 除请钱住支外,不曾请钱人户,拟四口并只身人口,除已分拣定四口为则外,验户请粮户数亦合一体,每户多者不过四口。 以四口人户为补粮标准的实行,一定程度上减轻了官府的负担。针对西域工匠中投下工匠这一群体,至元八年(1271),元政府规定,诸投下壬子年元籍除差畸零无局分人匠,自备物料造作生活,于各投下送纳或纳钱物之人,依旧开除外,不当差役人户,收系科差; 诸投下蒙古户并寄留躯口人等,习学匠人,随路不曾附籍,每年自备物料,或本投下五户丝内关支物料,造作诸物,赴各投下送纳者,充人匠除差。 从中可以看出,这些投下工匠完成的定额任务外,也可以自由劳作,而且相比于系官工匠来说,自己可以更加自由地从事织造和贩卖等活动。 总之,元朝官营手工业局院机构繁冗复杂,管理混乱不堪;庞大的手工业机构又给元政府造成了很大的财政负担,所以后期许多系官工匠开始转籍而成为民匠,承担民役,世祖至元三十年(1293)五月,“散上都工匠三千户,俾就食大都”。 而且官营局院劳动强度大、生活艰苦也是官营匠户转为民匠的重要原因。 文|萌眼探世界 编辑|萌眼探世界