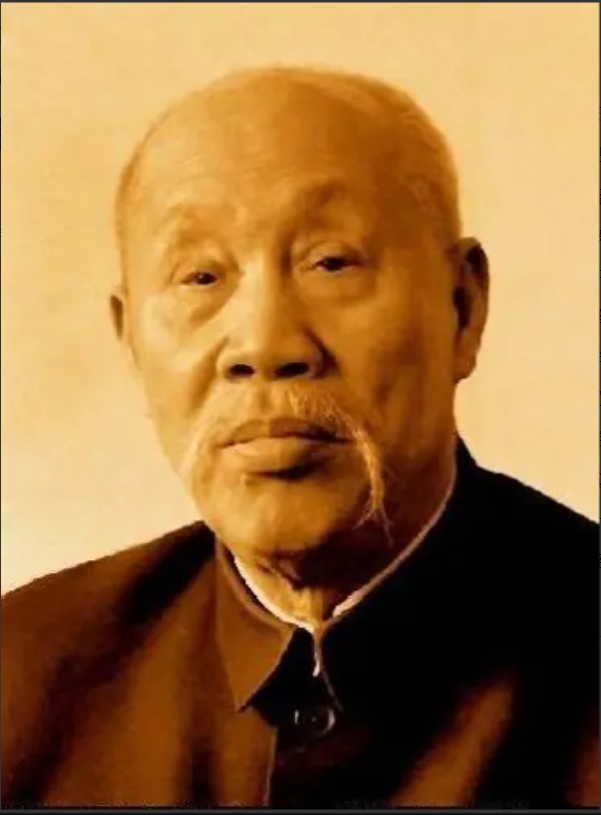

1941年,董必武担任八路军驻重庆办事处的财务负责人,当时,财务工作需要严格管理,但有一笔六角钱的车票报销却不符合规定。

董必武发现这一情况后,立即召开会议自我批评,并向党中央提交了书面检查。

他在检讨中提到:“党的每一分钱都是战士用鲜血换来的,不能浪费。”这种严于律己、清廉自守的态度,成为了当时革命风气中的典范。

董必武并没有将自己置于特殊的位置,他认为,党的一切资源,都是来自于人民,不能浪费一分一毫。

这种“六角钱”事件,已经不是单纯的财务管理问题,而是他对党员身份的自觉,对清廉奉公的坚持。

实际上,董必武的节俭不仅体现在小小的六角钱上。

更令人感动的是,他曾用三枚铜元作为党费,这三枚铜元代表了无数革命先烈的血泪与牺牲。

董必武通过这些小事,不断提醒自己作为一名党员的责任和义务,并且他还以身作则,把清廉和自律贯彻到了每一项工作和行动中。

长征途中,董必武展现了他最为坚定的一面,当时,中央决定为每名指战员配发战马。

董必武并没有使用自己的战马,而是把它让给了伤员,为了继续前进,董必武只能拄着竹杖步行。

尽管在长征的艰苦条件下,许多人都在争取更多的照顾和优待,但董必武始终保持着“不要求特殊照顾”的态度,甚至在一次牵马时,不慎跌下悬崖,险些丧命。

虽然面临着身体的疲惫和生命的危险,董必武的态度始终没有改变。

他开玩笑地说:“我这老牛脾气,就是吃草料不挑肥瘦!”这话不只是调侃,更多的是一种信念的体现。

董必武这一举动,恰恰反映了他为革命事业付出的决心,在他看来,革命的每一分力量都不能浪费,作为一名领导者,更应当与普通战士同甘共苦。

董必武把自己的痛苦和牺牲看作是理所当然的事情,而这份无私奉献的精神,也在长征结束后,深深影响了身边的每一位战友。

董必武的节俭贯穿他的一生,即便在年迈时,依然保持着这种生活方式。

很多人都知道,董必武一直坚持修补衣物,直到他去世时,他穿的中山装上,补丁足有17处。

这些补丁来自不同的年代,甚至有些补丁的布料,还是1937年国共谈判时的请柬绸布。

他常说自己像一块“碎布”,哪里有洞就补哪里,董必武没有因为个人身份的特殊而享受优待,他依旧保持着当年艰苦奋斗的态度。

这种节俭不仅仅是生活上的简单节约,更是一种对革命理想的忠诚表现。

董必武的这一“碎布哲学”,也与他的革命经历密切相关。

长久的艰苦岁月和简朴生活早已深入骨髓,成为他内心世界的一部分。

他的人生,就像那块补丁摞补丁的衣服一样,每一处裂缝都是时代的印记,而每一次修补,都是他在为革命事业付出的证明。

董必武一生保持着廉洁自律、艰苦奋斗的作风,他也因此赢得了党内外的一致好评。

更为重要的是,他将这种作风传承给了后来的领导者和普通党员。

在他的一生中,董必武制定了“性习于俭,俭以养廉”的箴言,成为延安时期五老之一,并在党内外树立了榜样。

董必武不仅是一个历史人物,更是中国共产党精神的象征,他一生坚持革命信仰,即使面对五朝更替,也没有动摇过自己的理想。

他的革命精神,坚守信仰的毅力,清廉奉公的作风,不仅在他所在的时代产生了深远影响,更成为了中国共产党一代代领导人的精神财富。

他的故事是艰苦奋斗的缩影,也是对中国共产党精神的真实写照。

董必武并没有通过轰轰烈烈的壮丽场面来彰显自己,而是通过一生的点滴行动,诠释了“人民公仆”的真正含义。

他不仅在临终时将仅有的两件遗物,牙刷和毛巾,赠送给了最需要的农村干部,这一举动也传递了他对人民的真挚情感。

董必武的一生,正如他所说:“五朝弊政皆亲历,一代新规要渐磨。”他以身作则,为后人树立了永恒的精神丰碑。

心安即是归处

那一代人真的值得敬佩,为理想而生,为理想而死的人。没有高尚的品质,绝对不会有革命的成功。