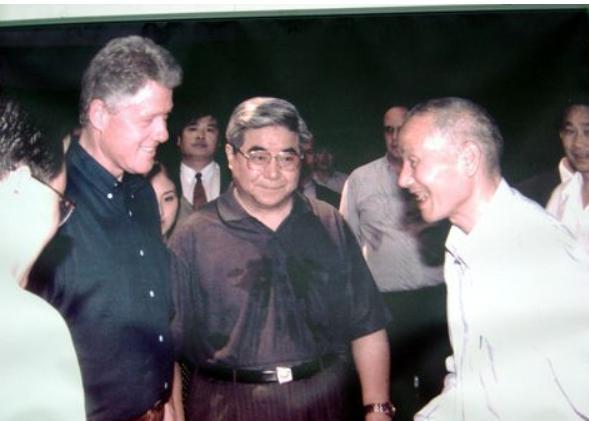

1998年6月,克林顿首次访华,参观秦始皇兵马俑后,点名要见农民杨志发,谁知对方不肯,几经劝说,两人终于见了面,却改变了杨志发的命运。 骊山1974年春天闹大旱,西杨村的井水都见了底,四十八岁的杨志发领着七八个汉子在村头打井。 铁锨挖到四米多深的时候,土里突然露出个泥疙瘩,仔细一瞅是个陶土烧的人脑袋,眼珠子瞪得跟铜铃似的。 当时谁也没往心里去,有人还开玩笑说这泥人长得像生产队长。 可挖着挖着不对劲了,土里接二连三冒出来断胳膊断腿的陶俑,还有绿锈斑斑的铜箭头。 村里老人说这是挖着阴兵了,吓得大伙撂下铁锨就跑,只剩下杨志发蹲在坑边抽烟袋锅子。 要说这人胆大心细,杨志发没跟着跑,反倒捡了个完整的陶俑头用衣裳包着抱回家。 他媳妇看见这物件直拍大腿:"老杨你闯祸了,这保不齐是古墓里的东西!"两口子一合计,第二天天不亮就蹬着自行车往县文化馆报信。 文化馆的赵康民带着人赶来时,眼前的场景让他倒吸凉气。 井台上散落着百十来个陶片,几个娃娃正拿铜箭头当飞镖耍。 老赵急得直跺脚,赶紧让村干部挨家挨户收文物,光是铜箭头就找回来两百多个,还有老乡拿秦砖当枕头睡的,说是能治头疼病。 这事儿惊动了省里的考古队,没过半年就在西杨村圈出三个大坑。 好家伙,地底下整整齐齐站着上千个陶俑,个个真人大小,手里还攥着兵器。 方圆百里的乡亲都来看稀奇,都说杨志发这回要立大功了。 可世事难料,考古队划走两百多亩地建博物馆,村里人种不成庄稼了。 原先夸杨志发的人调转枪头,说他"吃里扒外把地卖了"。 老杨有苦说不出,三十块钱奖金交到生产队,自己反倒成了众矢之的。 没法子在村里待了,他卷铺盖搬到山脚破屋,靠打零工混口饭吃。 这一熬就是二十四年,当年的壮汉子熬成了驼背老汉。 1998年克林顿访华,专程到兵马俑参观,点名要见发现文物的农民。 博物馆派人三顾茅庐,老杨死活不肯去,说"我个庄稼汉见啥洋大人"。 最后是县领导亲自上门,他才换了身干净衣裳去见面。 见面会上闹了个笑话,克林顿递过签名本,七十多的杨老汉捏着钢笔直哆嗦。 有人说他当时画了三个圈,其实人家早年在民兵连当文书,正经会写自己名字。 这事后来传走样了,倒成了段趣闻。 打那以后老杨时来运转,政府聘他当名誉馆长,月工资涨到八千块。 博物馆还专门给他设了签名台,请书法家教他练字。 游客排着队要签名,听说最火的时候一天能签五百多个。 村里人见着都改口叫"杨馆长",早年间那些风凉话再没人提了。 日子好过了,老杨也没闲着。每天穿戴整齐坐在博物馆里,给天南海北的游客讲当年打井的故事。 有记者问他这辈子最难忘啥事,他吧嗒口旱烟说:"还是挖出陶人头那天,我媳妇吓得直哆嗦,非说我要倒大霉。" 2023年清明刚过,八十八岁的杨老爷子在临潼老家安详离世。 博物馆门口摆满悼念的鲜花,有游客在留言簿上写:"一铁锨,挖醒了沉睡两千年的军团。"儿子杨建平接过父亲的笔,继续在博物馆给游客签名。 要说这世事轮回,真应了那句老话——踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。 信息来源: 新华社《秦始皇兵马俑发现始末》2019年3月15日 央视新闻客户端《兵马俑发现者杨志发去世》2023年4月6日 陕西日报《克林顿与兵马俑的故事》2018年6月25日 华商报《杨志发:从农民到名誉馆长》2021年10月12日 人民网陕西频道《秦俑发现者后人接棒签名工作》2023年5月1日