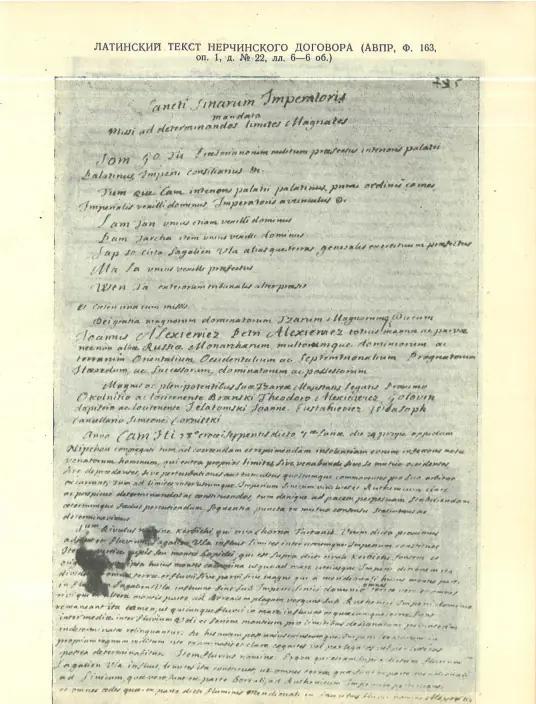

1689年,康熙皇帝拍板签了一份条约,把外兴安岭以北那一大片地划给了沙俄。这事儿在中国历史上第一次,把领土白纸黑字让给了一个西方国家,从那天起,俄罗斯人走得更深、扎得更稳,中国却一步步退到了边角。 事情要从雅克萨说起,那个叫雅克萨的小城,在今天黑龙江的边境,是当年满清看得最紧的地方之一。 沙俄人当时沿着西伯利亚一路东扩,到了雅克萨附近修碉堡、设驻军。 康熙派军打了两仗,一次1668年,一次1685年,最后是1686年,把俄军困住,断水断粮,俄兵扛不住了,投降了。 但问题不在打赢,而在赢了也拿不下他们,俄国人再狡猾不过,知道打不过,就拉谈判。 康熙那时候也犯难,西北的准噶尔闹得凶,东北又出事,他不想两头烧火。 而且清朝那会儿对地图也没个准头,对边界概念也模糊,讲究天朝上国那一套,谁朝贡,谁就是自家人。 结果到了谈边界,清廷突然发现,对面那帮沙俄人拿着罗盘、地图、拉丁文协议,一个比一个讲究。 谈判在尼布楚进行,这地方在今天俄罗斯远东,距离我们黑龙江以北不远。 清朝代表是索额图和佟国纲,俄方是戈洛文,带着几十口大炮,还有拉丁文翻译。 语言不通怎么办?耶稣会传教士带翻译来调解,这条约的拉丁文版本,还是传教士写的。 结果出了个大问题:三个版本,俄文、满文、拉丁文,意思不一样。 最关键的地方是怎么划界,俄文版本说:外兴安岭全归俄国;满文写的是:以勒拿河为界。 你说这差不多?差得可不是一星半点,外兴安岭以北,那可是从贝加尔湖东边一直到北冰洋的大块地,少说四十多万平方公里。 加上条约留了好些“待议”地带,沙俄后来一点点吃掉,最后算下来,清朝少了近两百万平方公里。 这些地方清朝当时人也少,驻军不多,可不能说不是中国的,明朝时候设过奴儿干都司,朝贡体系也延续下来。 很多边地部落认的是大清天子,不是彼得大帝。只是康熙对这些冷地不太上心,他看的是准噶尔,那里有实打实的兵力威胁。 再说签约的那天。俄国人带着火炮站台子上,清朝代表没带兵,靠谈判。 这一谈,把格尔必齐河、额尔古纳河、外兴安岭当成了分界。 岭南是清朝的,岭北全让了。康熙觉得稳了,可以腾出手来打准噶尔,但这口气,百年之后还是咽不下。 最吃亏的是没法反悔,条约签了,后来再说就成了赖账,而且这个条约是清朝第一次接受国际“平等”谈判模式。 对面不磕头、不下跪,讲契约,讲权利,康熙那会儿只图稳,不图细,结果把原则丢了。 更麻烦的在后面,沙俄有了第一步,知道清朝让得动,后面一次次拿这个当基础,谈出更多地。 1858年的《瑷珲条约》,1860年的《北京条约》,每次都在尼布楚的条款上动手脚。 什么库页岛、外东北、乌苏里江东岸,都是这么一步步被划走的。 康熙算得精,但没有算到西方人的套路,他在国内打得风生水起,对西北用兵得法,可对沙俄那种软硬兼施的扩张法子,没经验。 那时候中国没海图、没坐标系,地图上画得糊,边界线全靠谈。 更不用说那一堆翻译,谁也没料到,清朝用的版本跟俄国不一样,等于给了沙俄一张空白支票,几十年后沙俄拿出条约说,按这个来,中国只能干瞪眼。 康熙当年想的是大局稳了,边地不要紧,但一个国家的边界不是“暂时借给”的。外兴安岭那一线地,一丢就是几代人。 后来的咸丰、道光、光绪,都得拿着旧账啃,啃到骨头都不剩。 讲到底,清朝缺的是对“条约”这个东西的警觉,他们看重的是皇恩浩荡、藩属顺服,没明白列强只认字据。 康熙是文治武功一把抓的皇帝,可也正因为这个条约,留下了北境最大的破口。 参考资料: [1] 《中俄关系史(上卷)》,马非百著,商务印书馆,2000年。