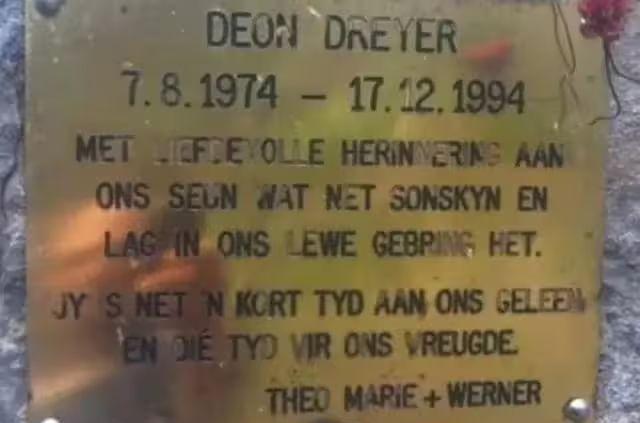

2004年,澳大利亚潜水员戴夫,成功潜入283米深的布须曼洞穴,在洞底他竟发现了一个晃动的人影,然而就是这个发现彻底改变了他的人生轨迹。 2004年10月,南非布须曼洞穴漆黑的水底泛起了微弱的光斑,澳大利亚潜水员戴夫·肖背着双气瓶缓缓下沉,深度表显示的数字不断跳动。当指针指向283米时,他的头灯照到了一团飘动的阴影——那是具被淤泥覆盖的遗体,潜水服上的反光条在水流中微微晃动。 10年前失踪的南非潜水员德恩·德雷耶,就这样突然出现在这个全世界最危险的水下洞穴里。 戴夫不是普通的探险爱好者,作为持有商业飞行执照的资深技术潜水员,他在珀斯经营着自己的航空摄影公司,每年要完成上百次深潜作业。 这次来南非原本只是参加洞穴潜水研讨会,布须曼洞穴对他来说更像是个需要征服的坐标点。 这个形成于寒武纪的石灰岩洞穴,垂直井道如同倒插在地底的利剑,底部水温常年维持在4摄氏度,潜水界公认这是比珠峰更致命的禁区。 发现遗体的第2天,戴夫坐在约翰内斯堡的酒店里反复查看水下摄像机里的画面。德恩的遗体被卡在岩缝中,浮力袋的拉环还挂在装备带上,显然当年遇险时连最后的求生装置都没来得及触发。 更让戴夫坐立难安的是,德恩的家人至今仍住在开普敦郊外,每年雨季都会往洞穴管理局打电话询问搜寻进展。 在洞穴潜水论坛上,戴夫查到了十年前的事故报告:德恩在打捞水下科研设备时遭遇设备故障,备用调节器在高压环境下结冰失效,最终氧中毒引发抽搐。 3个月后,戴夫带着定制装备重返南非,他的计划是用氦氮氧混合气延长水下作业时间,在遗体周围安装吊装网。这个方案得到国际洞穴救援组织的技术支持,加拿大潜水工程师专门为他改装了可拆卸式浮力装置。 但实际操作远比预想困难,280米深处的能见度不足半米,潜水服被尖锐的钟乳石划破后,接近零度的地下水瞬间浸透了三层保暖衣。 当戴夫试图将遗体挪出岩缝时,腐烂的织物在水流冲击下突然崩解,德恩的遗骸被卷入了更深的裂隙。 这次挫败让戴夫在开普敦的汽车旅馆里躺了整整2天,深潜后遗症让他双手不受控制地颤抖,耳道里持续传出尖锐的蜂鸣声,但德恩妹妹寄来的信件改变了他的念头。 那个住在葡萄庄园里的女人写道,他们全家早就接受了亲人离世的事实,但老母亲临终前唯一的愿望就是能抚摸儿子的墓碑。 信纸末尾还夹着张泛黄的照片:二十岁的德恩穿着崭新的潜水服,站在布须曼洞穴入口的岩架上笑得灿烂。 2005年1月8日清晨,七辆装备车开进了布须曼洞穴所在的自然保护区,戴夫这次带来了英国水下机器人公司提供的微型ROV,机体上绑着高强度凯夫拉绳索。 按照新方案,他将在ROV的灯光指引下进行快速打捞,避免长时间暴露在高压环境。但人算不如天算,当潜水进行到第42分钟时,调节器二级头突然喷出滚烫的气体——氦气瓶的密封圈在高压下变形泄漏,混合气体比例瞬间失衡。 守在监控屏前的支援团队最先发现异常,戴夫的呼吸频率在三十秒内从每分钟12次飙升到28次,这是氧中毒发作的典型征兆。 他最后传回的信息是段模糊的语音:“网兜卡住了......我需要......”随后摄像头拍到了令所有人窒息的一幕:戴夫的遗体与德恩的遗骸缠绕着沉向洞穴底部,两支头灯的光斑在漆黑的水中渐渐熄灭。 3个月后的打捞行动动用了海军深潜器,当两具遗体被并排摆放在洞穴口的防雨布上时,现场的技术人员注意到个细节:戴夫的右手还紧紧攥着德恩装备带上的D型环,这个金属扣件正是十年前某家澳洲厂商生产的特殊型号。 法医报告显示,两人肺部都积存着大量高密度氦氧混合气气泡,这是深度超过250米的潜水事故常见特征。 这场悲剧在潜水界引发了长达数年的安全标准改革,美国海军实验室后来发布的报告指出,当时使用的氦气瓶密封材料临界耐压值仅为250巴,而布须曼洞穴底部压力达到298巴。 如今潜水装备商会在调节器上标注醒目的红色警戒线,提醒使用者不得超过材料极限参数。戴夫生前参与设计的双气瓶联动系统,则被写进了国际洞穴潜水教材的应急预案章节。 戴夫留在珀斯家中的书架上,至今还摆着本翻烂的《深海医学手册》。第217页的折痕处有行铅笔字迹,是他某次夜潜前写给儿子的备忘:“如果爸爸这次没回来,记住两点——别怪洞穴,别恨海水。”

友友

深潜!世界难题!

用户56xxx20

是个好人